新一代藏族影人

近几年来,藏地影像在国内外持续发力。在万玛才旦身后,新一代藏族影人以崭新的角度不断冲刷着人们对少数民族叙事的刻板印象。他们的影像叙事不再是仅仅铺开了藏地影像的光谱,更突破了在普遍以为平等的学术、观念下的讨论。

流动中的关系与变化、寻找与回归,是他们共同的母题。而在母题背后盘旋与回荡的文化冲击,不仅展现出电影正在被稀释的理想,更投射着藏族影人的集体愿景——真诚的民族诉求、真诚的复杂性。本文提到的三部短片来自三位年轻的藏族导演,他们分别来自安多藏区和拉萨地区:女性导演岗珍,展现着她独特且细腻的现代景观意识;洛旦与蒲巴的创作由文化羁绊着,散乱但生动、丰富地生长。但除了民族身份、性别之外,他们首先是他们自己。

本文希望透过短评呈现他们“拍什么,怎么拍”的痕迹,展示影像背后的集体关怀和个体困境,试图了解导演们的个体影像实践和理论相互影响是如何以“自己的生命感”作为创作输出的桥梁和纽带,以此松动、打开对“少数”和“边缘”想象的污名。

藏族新一代导演在短片跑道上持续发力,期待更为平视的关注。作为创作者的他们,用短片展现着他们的自觉意识,也用短片做出自己美学观念的表达和实践。而短片的可能性,不仅留给创作者更大的内容表达空间,在形式上的突破也给影像创作和观影带来更大的想象。影像书写,不是为了感受的安顿,而是一种真实纪录、深度自我批判,与最大善意的关照。

岗珍《亚吉查姆》:戴面具的大象大叔会跳舞

我们在看与被看中,也在看与不看里。《亚吉查姆》是青年导演岗珍的第三部剧情短片,30分钟的体量里,讲述了一个女孩漫长又短暂的夏日心事。

桑吉下意识顺走朋友的钱包,令她意外获得了拾金不昧、三好学生的称号。但此刻的荣誉,不仅仅让她在某种意义上失去了非常重要的朋友,也似乎成为了她整个青春里最苦涩的记忆。令她深处尴尬且挥之不去的是,她再也没有机会和朋友道出内心深处的抱歉——朋友就转学了。没有告别、来不及说出口的抱歉,似乎带给了桑吉无尽的遗憾及淡淡的忧伤。在影片结尾处,我们谁也不知道,如果她的好朋友没有离开,看到了桑吉为了弥补错误、寻回友情而放在抽屉里的新钱包,两个可爱的女孩是否能冰释前嫌、和好如初呢?这是我们的心愿,也是影片结尾处提供给观众的想象空间。

短片具有非常当代的导演自觉意识和相对成熟的拍摄方法:一层自觉是导演一直在寻找合适且准确的视听语言。令人印象深刻的戴面具的大象叔叔的处理手法产生了意指的最大化,与主人公桑吉的近景镜头组接,不仅突出刻画了女孩内心深处的慌张和心虚,同时也加强了画面内部逻辑的时间延宕。美学和美感由此产生。镜头,在此刻不是单一的意义,而是无数叠影的回眸,来自大象叔叔神秘力量的警醒。

另一层自觉意识的呈现来源于叙事中摄像机的两次介入,提醒着我们看与被看的位置。一次是父亲用的家用DV,我们透过蒙太奇的组接,从叙事空间直接进入了故事空间。桑吉来到了林卡(藏语园林、公园),父亲用DV记录下林卡里的家人和同学。DV镜头中的时间线不断变动,镜中镜的时间压力也带来叙事的紧凑张力。还有一次,摄像机成为了记录桑吉拾金不昧的工具:电视台的工作人员采访时,全景镜头对切,镜头中桑吉流露出不情愿的表情,仿佛她已被与世隔绝。此刻的突出刻画镜头,使桑吉成为了被所有人观看的对象。而这种观看对应着桑吉内心深处的不安,使整个影片的视听感更加丰富多元。

如同导演岗珍所言,她想讲的不仅仅是拉萨的故事、想象中的藏族的故事,她希望自己可以代表自己。因为藏族人都爱过林卡的这份记忆和感情,所以构思时会跟着直觉想到那里。至于电影名字《亚吉查姆》,本是一首西藏的民歌,像是囊玛堆谐(藏族民间歌舞)一样,像在林卡里人们都会弹唱这首歌一样,像呼吸一样自然。

今年,岗珍的作品入选了上海国际电影节创投营项目。此短片已获第十六届华语青年电影周年度新锐剧情短片推选第一名、北京电影学院第二十届国际学生影视作品优秀作品奖、第八届丝绸之路国际电影节短片银奖等,还入围第五届86358贾樟柯艺术中心贾家庄短片周主竞赛单元、第八届重庆青年影展国际传播计划等。

岗珍导演的故事讲完了,但青春总有太多说不尽的少女心事和遗憾,勾起我们的回忆和驻足。有太多的心思,是一瞬间的好奇或渴望,也是永恒的回眸和驻足。在短短30分钟时间里,导演记录下的野火,勾起儿时起心动念的瞬间,泛起记忆的涟漪。也像她自己所说的那样:“在青春期,我们总会隐藏一部分的自己。”但戴着面具的大象叔叔会跳舞。

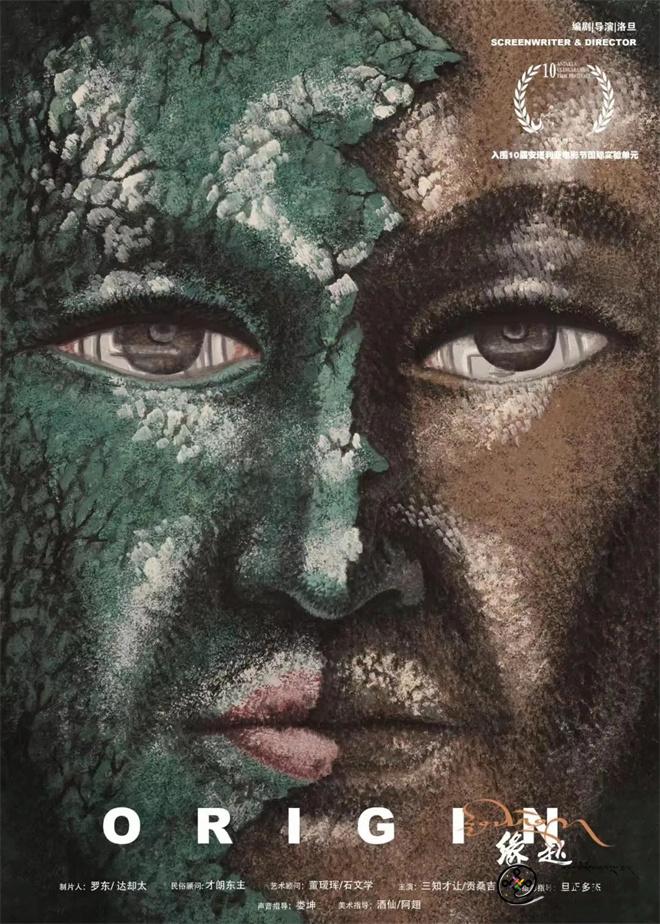

洛旦《缘起》:面具和死亡如影随形

一个叫达卓的女孩因情而死,恋人嘎玛无法忍受对其的思念也跟随跳下了悬崖。因缘和合,缘起缘灭。也自此,嘎玛踏上了一条如梦游般的生死之旅。导演洛旦说,有时主人公嘎玛是在招魂的虚幻现实中,有时他又在中阴的另一个世界,但是谁也不能取下那层迷茫的面具。每个人都终将走入死亡,如梦幻泡影般……

《缘起》短片入围了第十届土耳其安塔利亚国际电影节国际实验单元,整个短片14分钟。影像极具风格化地展现了在藏地独特景观建构下的人的状态——那些好似出离的灵魂。影片中的多数场景是搭建的,但主人公游荡路过的玛扎杂货店,也是万玛才旦导演作品中《塔洛》和《撞死一只羊》中的实际场景,仿佛是某种微妙的呼应。这带给影像的悬浮感是影片的亮点,巧妙地为所有看似悬浮的人物建构起现实依托。所有的悬空一旦开始,那些所谓真实的世界、实际的生活,或许也不过是人意识深处梦幻的泡沫罢了;而失序或许才是正常的开始,无常才是生命的本质。这才有了贯穿在整个短片中的奔跑,从开头的那一声“达卓”开始,从废弃的屋子到街上、再到湖边。天涯海角,伴随着主人公不断的喘息声,我们甚至无需知道他来自哪里,又去向何处。

导演巧妙运用了虚幻和超现实的场景切换,完成了其艺术观念和影像语言之间的巧妙转换——面具和死亡如影随形。因为他想强调每个人都离不开死亡,这也是构思初衷。

在短片中,四种不同的面具代表着四种不一样的状态。用面具,是为了衍生出死亡的意向。无疑,面具是整个短片中最具亮点的存在。它既是伪装和防护,更是导演在创作中想探索面具背后的我是谁的一体两面。有别于故事性很强的短片,实验短片不仅留给创作更大的表达空间,在形式的突破也给影像创作和观影带来更大的想象和期待。

长镜头的跟随拍摄,角色穿越在真实与虚幻中。宗教性的音乐在富有意向的画面中形成的声画反差,给影像带来了一种更为肃朽的生命气质。超越影像背后流动的漂泊感,又像反复不断吟诵着古老的经文,隽永又深刻。或许我们也从未真正认识过自己,但湖边反光的人影带来最深切问候、思念和羁绊。如同生命就像一场梦,梦中有你,梦中有我。最终,我们都不知道哪个是梦境,哪个是现实。

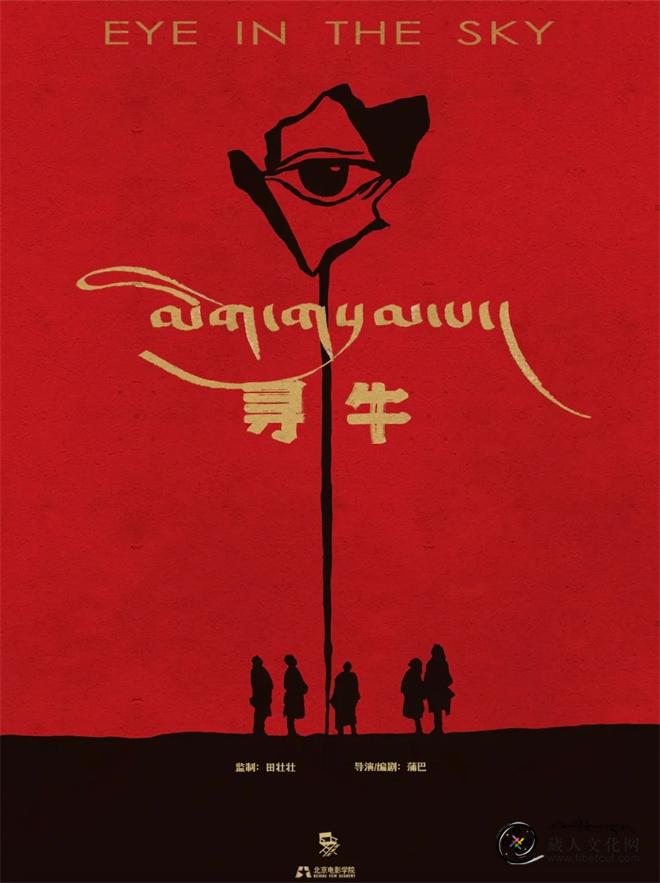

蒲巴《寻牛》:一场不破不立的巨大狂欢

“牛都已经丢了,不要人也丢了。”最终村长带着村民一起毁了监控器。这个看似最“调皮”的动作是短片《寻牛》的结尾,也是整个故事最有趣的留白。三组固定机位镜头,音乐的欢愉好似流动。在一群人随着夜幕降临看似玩闹般的毁掉监视器的同时,我们在导演建构的景观中看到放肆又自由的人群,这更像是一场盛大的狂欢。某种仪式,不破不立。

故事线以村长家的牛丢了开始,核心故事是寻牛。而短片的叙事建立的张力,是来自寻牛背后的两段偷情的人物关系。剧情设置因此变得紧凑且充满悬疑:一面是揭露,一面又是必须且不得不隐瞒的秘密。而一旦监视器暴露,村长和村长的老婆各自的情人也将曝光。双重建构,在这将一触即发的暗涌里,短片呈现出戏剧的张力。

监视器在短片中不仅是一个重要的剧情设置,更隐喻着看不见又无处不在的权力结构和审判。导演大量运用特写镜头组接人物心理状态,多机位多角度地呈现细节,主观突出行动,形成双重对照。村长组织大家开会,要大家在佛堂一一发誓,这与监控下能抓出真凶的剧情设置形成对照。而偷情关系要不要被揭发、如何被揭发是导演试图在短片里建构的另一层对照,直指向人物内心的自我审判。

但显然导演在这里并没有诉诸任何道德批判,只是用监视器隐喻着我们所有人做的事情,都有着被观看的可能。而每个人心里都有着脆弱又经不起翻闹的秘密。这或许是一种狡诈的回避,因为当得知如果找到偷牛的贼也将面临生活平衡的打破或付出更大代价时,他们都只想保有现世的表面安稳。这或许也是一种悲悯的生活智慧,在那些经不起被翻开细说的一地鸡毛里,别急着揭开人性本质的脆弱和孤独。

《寻牛》已获第六届平遥国际电影展平遥创投、第14届华语电影周年度新锐短片、第五届New Era青年电影季最佳剧情短片。导演也获第35届中国电影金鸡奖最具潜力导演。整个短片20分钟左右,影像在风格处理上是大胆且具个人特色的。戏剧冲突、情绪张力、结构线条,无一不展现着导演创作意识里的思辨性、冲撞感和自反性。

这看似只是一个普通藏族村庄的故事,但更是关于人和人性的体认、观察和理解。最终村长的选择,是保留人和试图去理解人性。这是导演试图抚慰人心的选择,也是其匠心所在,带来了更大的宽容和宽慰。为了更大的自由而狂欢,一根根柱子被玩闹般的打掉,这是他们的“游戏”和狂欢瞬间。而黑夜,消融在无垠天际的蓝色里,仿佛也还给了人最大程度的权利和自由。

同题问答

①你对电影怎么理解?

岗珍:电影对于我来说和生命体验有关,一定会带有我们独特的个人印记。在ChatGPT都能够写剧本的世界,我更相信个体经验的重要性。其次就是有趣。我不想拍闷片,也不喜欢闷片,我希望有趣。

洛旦:我自己觉得电影的内容就是现实生活,是每个人平凡的生活琐碎。但电影作为影像的艺术,是生活的提炼,是高于生活的艺术。

蒲巴:电影帮助解释热搜头条之外的真相,甚至是无法睁眼看见的心灵之眼。每个人都有一个我们从未看见的过去和未来,一部上等的电影里蕴含着隐藏于人类视域之外的世界。

岗珍

岗珍

②你眼中的藏族导演群体画像是什么样的?

岗珍:藏族导演群体画像首先会让我想到一群男人,其次是一群很坚持的人。

洛旦:目前藏族已经有了很多专业出身的导演,一种欣欣向荣的景象。作为藏族电影的开创者,万玛才旦老师的去世,不但是藏族电影的损失,也是电影行业的巨大损失。如今,已经有很多导演取得了不俗的成绩。比如松太加导演已经拍出了诸多个人风格的电影,业内有一定的影响力。另外像拉华加导演、德格才让导演都拍出了很好的电影作品,还有蒲巴导演、久美成列导演等等都是很有潜质的导演。

蒲巴:藏族导演们目前最大的挑战是发行,进入市场。脱离市场之后,藏族影视工作人员群体职业不稳定。另外众多藏族导演需要加强创作,特别是叙事类型上。过去,藏族电影在各大电影节崭露头角,但缺乏市场意识。脱离当下性、未来性,脱节于观众的藏族电影很难在藏区立足市场。这是目前藏族导演们的主要挑战之一。

洛旦

洛旦

③作为藏族电影人,你认为藏族电影的脉络发展和趋势是怎样的?

岗珍:希望有各种各样的藏族电影出现,各种类型、地域,探讨不同年龄层次、风格的东西出现。趋势上我无法预测,只感觉按老路子只会闭塞,需要有各种类型出现,以及市场化(但这个不是我说了算)。

洛旦:从藏族电影的发展看,我是说藏语的电影,就是用母语拍摄的电影。真正意义上的藏族电影应该是从万玛才旦老师开始的,而且,万玛老师还培养了很多藏族电影人——他既是藏族电影的开创者,也是藏族电影的启蒙者。

从藏族电影的产生与发展的时间来看,取得的艺术成就相当惊人,这是大家有目共睹的。但从电影工业的角度看,还没有一部成功的艺术和经济双丰收的电影。这多半也是由于藏语电影大多数是小成本电影,而且都是小众电影的缘故。以后肯定会有很多向商业方向发展的电影人。

蒲巴:藏族电影的脉络目前只是个开始,市场上藏族电影还没有落脚。自从万玛才旦导演第一部《静静的嘛呢石》之后,陆续有了十多部藏族电影,过去也有《盗马贼》《可可西里》,还有海外摄制的《喜马拉雅》等,但这些电影很难判断藏族电影系统的脉络。或许正在发生,或许将来会有。但愿很快会出现以藏文化为核心的群体生活在银幕上展现更多的类型和大卖。

蒲巴

蒲巴

④有没有个人追求和目标呢?可否聊聊目前的困境?

岗珍:个人目标是完成现在手上两个剧本的拍摄。虽然没开机前要经历各种困难,资金困难一定是首要的,尤其对于我这样的新人导演来说;其次更专业的主创团队尤其是职业演员的缺失,是时刻面临的问题。

但是,在开机看到监视器的时候,那个快乐无法抵挡,所以在现在这个阶段我更喜欢洪尚秀的创作方法——小成本和独立。

如果有一天我觉得累了,也可能不拍了,去做别的好玩的事儿了。所以我还是更希望能纯粹地拍电影。

洛旦:我想把我对藏族或是藏区老百姓的生活状态的感受拍成电影,和所有人共享。说起藏族电影目前的境况,应该与当下整个电影行业的困境是相同的。这几年疫情的原因,投资电影的资源相当稀少,尤其藏族及其他少数民族电影,都是遇到很多的困难。我认为,困难只是暂时的,未来肯定有广阔的前景。

蒲巴:个人目前最大的追求是群体的发展。不仅仅是电影导演、电影评论者、电影发行公司、电影制作公司,提高专业的电影理论的普及和研究,以及更加专业的电影评判,还有更加专业化的电影制作,才能保障电影这个媒介在藏区独立生根结果。希望早日能够横向发展。

作者简介

顾闻,泰国玛希隆大学博士候选人。影视学青年教师和戏剧青年编剧,2021 年小剧场话剧《最后一支烟》获得上海文化艺术基金青年编剧项目资助,并收录在上海人民出版社《读步.2021》。原毕业于美国旧金山艺术大学多媒体传播硕士、台湾国立台北艺术大学表演系访问学者。本科就读于上海戏剧学院。曾任教于上海温哥华电影学院表演系。加入《中国好声音第一季》的宣传组担任编导。也以制作人身份组织带队赴美国纽约林肯中心、巴尔的摩剧院访学。