荒野,人类初始的家园

荒野是人类原初行走远方的那个家园,所以人类学家对荒野有一种本能的执迷,至少于我是这样。我特别向往行走藏北的荒野,在那里化成藏羚羊的一个足印,仰望着漫天的星星,渐渐被风吹散,这将是多么圆满的一个轮回。藏北的荒野在远方,一直在我的心里,当我得知身边的牧人踏足了那片高贵的荒野,如获至宝……

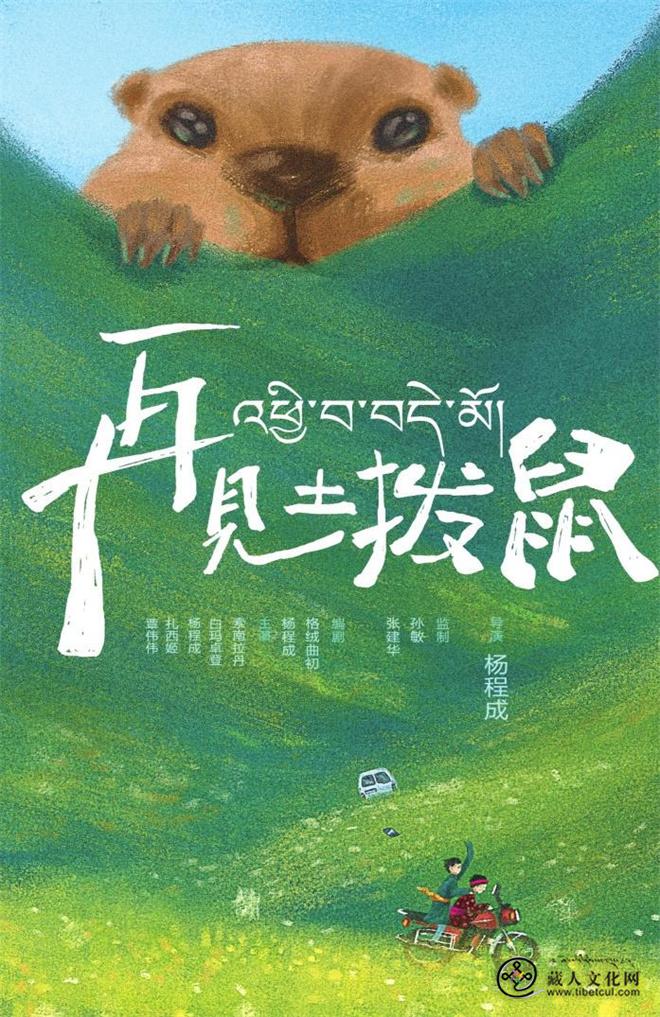

第一次见到达瓦次仁先生是在几年前在那曲市录制藏历春晚的时候,那次我只知道他是电视台台长,录制晚会忙前忙后,没有聊过很多。加了微信,慢慢从他分享的朋友圈了解到他有一个精干的那曲本土的纪录片拍摄团队。

几年前接到达瓦次仁的电话,说他们拍摄的纪录片《远去的驮队》在拉萨做后期,我前往观片,片中牧人咛唱的那首盐歌一直缭绕在耳边。后来,看到他朋友圈前往那曲双湖、尼玛县和申扎等地拍摄藏羚羊的点滴,他们在荒野中行走、5000多米海拔上每个人负重近60斤的脚架和摄像机以及拍摄野生动物的各种大小镜头[i]。

就如他的朋友圈写到:“我们起早贪黑,追寻一束光的变化瞬息,饮尽寒风,彼此分享那一份专属于我们的孤独与快乐”。2020年5月,我接到电话,他们在拉萨做藏羚羊纪录片的后期,让我有空过去看片。

他们特别不善言谈,分享的拍摄经历也没有我期待的那样五彩缤纷。可是,他们告诉我的微小的细节故事,却非常打动我……

他们特别不善言谈,分享的拍摄经历也没有我期待的那样五彩缤纷。可是,他们告诉我的微小的细节故事,却非常打动我……

口述故事一

第一眼望见达瓦次仁

藏羚羊妈妈产仔的场景,我们等了很多天。我们团队一共7个人,2个人一组轮流24小时在隐蔽帐篷里等镜头。我们带的食物就是方便面,但是用开水泡方便面会有味道,我们担心这种味道会惊扰到羚羊群,每天饿了直接干啃方便面。整个产仔的场景,怕惊扰到羊群,我们没有用航拍机。声音全都是现场录制,后期制作就用这些现场音,没有拟音。

有的羚羊妈妈产仔会选择在湖泊退去的土丘上产仔,高原上的这种湖泊土丘凸凹迭起,连绵不断,凸出的土丘会挡住凹下去的土丘。有一次我们团队的车刚开到一个土丘的凸地,几乎就在10米处,一个羚羊妈妈刚刚产仔,车子的惊扰让她跑到不远处,刚刚产下的小羚羊躺在地上。我们不知所措,我走过去看那只小羚羊,就在那个瞬间,小羚羊睁开了眼,第一个映入眼帘的就是我。旁边的野保员告诉我,不要用手碰,不然羚羊妈妈闻到人身上的味道会抛弃小羊。我赶忙走开,害怕我身上的味道会被风吹到小羊身上。

我看到小羊颤颤巍巍起来,试着跟上我,我走的快一些,小羊跌倒一下又站起来继续跟着我。那天,风也大,很冷,我又担心这刚刚出生的小羊会被冻到,我就坐下来。小羊跟上我,依偎在我身边,不断舔我的衣服。我的手始终不敢碰小羊。就这样,我面朝风的方向坐了1个多小时,我看到远处羚羊妈妈一直在徘徊。慢慢的小羊好像睡着了,我才敢起来。我走到很远的地方,从摄像机看到羊妈妈慢慢靠近了小羊,不断的闻了又闻,最后舔了舔小羊,母子一起慢慢向湖泊的方向走去……

“当我睁开第一眼,映入眼帘的就是你,你就是我要跟随的世界”,这种场景中,语言已经失去了它的力量,人类与动物之间微妙的交流传递在风中,这之间的信任和爱一定也是原初文明很重要的一个元素。我想知道,人类踏足这片北方荒野的第一步、放眼望去的第一眼……

追溯人类在荒野部落的印记

摄制组的拍摄地点包括了那曲北部大部分的区域,如双湖地区、尼玛县、申扎县等,这三个区域也是历史上一个反复出现在史料中的那仓部落曾经的游牧空间。

这些部落的祖先何时踏足这篇广袤的荒野,在学界尚未有定论。目前,考古学的发现给了我们一些大致的轮廓。上世纪50年代,考古学家在藏北双湖海拔5100米左右的才多茶卡发现了一处原始的制造石器的场地,邻近地出土了游牧狩猎部落使用的半锥形石核(《藏北牧民》,P8)[ii]。

2013年7月,在藏北申扎县雄梅镇多热六村南约 3km 一处叫做尼阿木底(ཉ་དེའ意为类似鱼形的小山丘)的地方发现了数以万计的石制品,采集到似阿舍利类型的“手斧”和“薄刃斧”等(《人类学学报》,2018年)[iii]。

这些古代人类文化遗存的发现说明该时期这一带可能处于适合人类生存的温暖湿润的环境,也反映了更新世晚期(从100,000年前到10000年前)[iv]古人类对高原生态环境的适应能力。不过,现有的考古学和遗传学证据所能证明的人类最早占领青藏高原的时间不早于5万年前(50kaBP),实际年代更可能晚至3-2万年前(30-20kaBP)前后(《人类学学报》,2018年,P267)[v]。

然而,高原腹地早期旧石器遗址主人的族群和遗传学特征至今仍是一个谜(P264),目前,我们很难知道早期是那些人群在这片广袤的荒野与自然对话、用什么样技术加工石器、以怎样一种方式实现了北方星空之下繁衍生息的梦,依然显得扑朔迷离,现有的考古学和遗传学证据依然无法勾勒出一个完整的画面来(P267)。

在这段漫长的历史长河中,一定有爱、也有杀戮、生命的脆弱和无助…

口述故事二

埋小羊的索朗旺堆

摄制组在双湖寻找羚羊产仔的场景,有时在一个地方等候10多天,不得不换地方再等,有时在一个地点待上十多天,空旷的荒野人迹罕至,白天静候一切尽可能的取景素材,晚上特别的冷,我们几个喝几口白酒就感觉像是喝开水,达瓦次仁不喝酒试着用喝醋来取暖。我们几个爷们在车上,冷的睡不着就闭上眼睛听寒风在车窗外疾驰而过的声音。

拍摄期间,我们经历了温情,却也经历了类似南非摄影师凯文·卡特(Kevin Carter)的“镜头背后的痛苦”。凯文的镜头中是一位苏丹女孩,我们的镜头中是一只小羚羊,一只出生不到半个小时的小羚羊被几个狼突袭,活活的剥皮而死。我们的长焦镜把这个镜头拉的太清楚,血喷溅的瞬间、小羊痛苦的挣扎,皮肤被撕裂的那种疼痛仿佛就在自己身上一样。如果那时,我们大吼几声可以赶走狼群,救下这只小羊。可是,这个素材可遇不可求…

狼群走后,我们几个匆忙跑过去,小羚羊的内脏都吃掉了,小羊的生命早已消逝。可是,小羊那双眼睛睁的大大的、干净清纯、依旧用那样无邪的目光望着这世界,仿佛在说“让我看看这美丽的天空、看看这草原、还有我亲爱的妈妈”......我们不知所措站在那里,时间仿佛凝固了。我看到旁边的兄弟,他满眼是泪。

我们取景羚羊产仔的镜头,时不时会遇到难产而死的羊妈妈,或是早已在妈妈的子宫里停止呼吸的小羊,人类繁衍过程中的痛楚,这些大自然的生灵也在经历着,生命的乐章在这儿是多么一样。有一次,我们从300米远的地方将镜头对准一只临盆疼痛十几个小时的羊妈妈,快傍晚时分小羊终于生出来了,却早已没了生命迹象。羊妈妈在她孩子旁边,嗅了又嗅,舔了又舔,徘徊了近2个小时才不舍的离去。

我们等羊妈妈走远,走到小羊身边,小羊身体完整无缺看上去就像睡着了一样。大家好像商量过的一样:戴着手套刨了一个深坑,把小羊埋到了坑里,在小羊身上我们垫了一块干净的平板石头,然后才用土把坑满上。牧人告诉过我们,乌鸦会把尸体上的一双眼睛抠出来,我们不希望这样……

那天晚上,我睡不着,拿着相机在空旷的草原上走啊走一边拍摄星空。拍摄星空一直是我的爱好,但没有见过这么震撼的星空,生命在这样浩瀚的星空下,多么荣耀多么渺小。徒步时间太长,我感到有些累,找了一个可以避风的土坡坡躺下休息。也就是那么一个瞬间,我看到天空上闪过一个头顶琼鸟(大鹏鸟)的人骑马而过…我本能的拿起相机,镜头里只有星星,一望无际的星星……

神秘的岩画

人类文字对这片高地上(羌塘北部)人类最初的活动记录尚不十分明确,留存的岩画却给了我们一些远古时期的场景。1992年,藏北尼玛县文部乡夏仓发现了一处岩画。这些岩画中有成群结队的骑猎者策马奔跑的场景,或是结队而行。

其中,领骑者扮成鸟人状,仿似一只琼(大鹏鸟)骑于马背上。岩画中中留存有象征苯教文化的雍仲符号、日月符号,及巫师进行法事活动的场景。夏仓的岩画被张亚莎教授收录在《西藏的岩画》中,并结合藏学家温森特·贝莱萨(Bellezza)[i]有关琼鸟的学术推论,提出了夏仓岩画中的人鸟图像很可能就是文献出现之前有关琼鸟的较早的记录、也是琼鸟降临和象雄神话的开始[ii]。

琼是古老的琼氏部落如何源起叙事结构中一个重要的象征,它象征着与火有关的能量(《苯教与西藏神话的起源》,2页)[i]。有关琼和琼氏部落的记述多出现在藏文历史文本中,如《琼波世系金盒》等,这些文献中记载了琼鸟降临之地、化为神童与天界女神相聚,诞下白、黄、蓝和花四只卵。由此,琼氏部落起源、分支、及迁徙的叙述[ii]。

我们无法得知绘制岩画的人是否就是琼氏部落的牧人,但由于琼氏部落与古象雄文明有着不可分割的关系(’雄’一词相当于藏文“琼”(khyung),可以肯定这片北方区域曾是古老象雄文化的辐射地。如石硕教授所描述:从象雄最初所拥有的辽阔地域也不难看出,早在雅砻部落兴起以前,象雄就已经成为一个横跨西藏北部和西部地区的十分强大的部落联盟[iii]。

在藏文史料《甲顿处哲》中则描述了藏北这片区域和象雄王国(南部、北部和中部)之间的文化牵连。彼时,疆域广阔的象雄王国分为北部、中部和南部,这些分布四方的诸多部落分属虎、狮、凤、龙四大部落联盟(四大宗)。藏北的那仓部落便分布在‘中象雄’的地域。就如意大利那不勒斯大学终身教授南喀诺布教授所述:象雄的政体可能并未直接控制过这些区域、仅限于每年的赋税、但以苯教教法为基础的文明和文化却遍及这片区域。

彼时,那仓部落的范围大约包含了今那曲双湖部分、尼玛县大部分、和申扎的近一半地域。

口述故事三

幻梦中的格桑旺堆

前往藏北之前,去哪里取景我们只有一个大概的轮廓。有时很能会在一个点呆上十几天,素材一无所获,然后又继续寻找下一个去景点。我们在当惹雍措驻留了大概10几天,白天我们寻镜,晚上就在湖的不远处睡在车子里。真冷啊,就是在白天,我们在方便面面桶里倒上刚煮开的开水,水马上就变凉了,面还是刚才那样硬邦邦的。那几天,我们就用塑料袋泡方便面,这样还能喝到一点温的方便面汤。

到了那个海拔高度才真正感觉到大自然严酷的一面和人类生命的不堪一击,我们几乎装备到牙齿,防寒服裹了一层又一层,但是强劲的北风还是穿透了层层预防把寒冷结结实实的传递到了肌肤、肉体和骨骼,冷的使人叫不出声儿来。

自己感觉自己心跳的声音似乎比风声还要大,大的几乎可以震裂耳膜,以至于看什么东西都是跳动着的,心跳速度快的出奇,左胳膊伴随着心疼的节奏阵阵疼痛发麻,仿佛那心脏要从指尖蹦出来一般。那种感觉一次就够够的了。

在当惹雍措我们没有见到传说中的史前动物,但是我做过一个奇怪的梦,现在想起来那个梦的场景太清晰了,以至于我觉得真实发生过一样。

那是个月光高照,繁星倒影在湖面的美妙夜晚。我和队友像往常一样在驾驶室里各自钻进睡袋,恍恍惚惚入睡了……车窗外站着一个穿藏装的伟岸男人、黝黑的皮肤在月光下却分外有光泽。我注意到他耳朵上戴着松耳石,发饰上也有松耳石,这些松耳石特别的耀眼,我好像在和松耳石对话,又感觉在阿里的玛旁雍措边看到一个绝世美女,又感觉在车子里,窗外的这个人在试着开我这边的车门。他试了几次,车门开了,突然一个刀光闪现,惊吓加寒冷我颤抖了一下,惊醒了……

原来这是个梦,我在不断的喘气,赶紧摸了一下车门,车窗紧闭,又看了一下旁边的队友,他正睡得香。我壮着胆子,看了一下车窗外,什么也没有。

三十颗松耳石

松赞干布的胞妹赞姆赛玛噶(sad-ma-dkar)远嫁象雄国,为象雄王李米夏(lig-mi-rgya)王的王妃,然这位远嫁象雄国的王妃也许未受象雄国国王厚爱,也许是雅砻王权和雄霸北部的王权之间的一次政治博弈之技。

敦煌文本中的描述则是:象雄王宠爱另一妃子,冷落赞普之妹,不得宠的赞姆赛玛噶与象雄王分居各室,饱尝孤独和思乡之情。松赞干布得知,派使者前去宽慰赞姆赛玛噶,让她打理后宫之事、孕育后代。

使者在玛旁雍措旁见到了王妃,返程前,赞姆赛玛噶给王兄赞普捎去三十颗精美的松耳石,并附隐喻丰富的诗句七十余行。

赞普根据这些诗句和松耳石,反复推敲认为其意为:如像男人一样勇猛无比请前来征讨象雄王,此等绿松石可以为男人的耳坠;若像女人一样怯懦不敢前来征讨象雄王,此等绿松石则可作为女人的项链(佩戴松耳石耳饰是英雄的装束,将松耳石作为头饰佩戴则是妇女的装束)。(《敦煌本吐蕃历史文书》,王尧、陈践译注;《西藏通史》,恰白·次旦平措等著,P51)。苯教史料《岗日嘎恰》)。

借此寓意,赞普趁象雄王前往讨伐苏毗部落(今那曲比如县一带)途中,派一位身手敏捷的杀手静候,最后一代象雄王毙命于当惹雍错旁(今尼玛县境内)。

赞普借此出兵进攻象雄,征服北部其他部落,统一象雄。自此,那仓部落范围便被纳入其统治范围(《藏北牧民》,P381)。雅砻吐蕃王权在这片区域内逐步建立行政体制的过程中,有关羌塘北部的可查询的文字记录也较为明确,西藏社科院达琼教授告诉我,雅砻吐蕃王权在羌塘高原建立“如”“千户”“小千户”等都有明确的文字记载。

自此,那仓部落的活动多见于各种史料记载中,如《颇罗鼐传》(མི་དབང་རྟོགས་བརྗོད/Midbangrtogsbrjod)等。汉文史料对那仓部落的记载多开始在清时期的文献中,如《卫藏通志》,《青海历史梵音新雅》(赵书彬,《藏北游历文献辑注》,即将出版)。

口述故事四

迷路的贡巧次仁

我们团队都是那曲土生土长的孩子,因为热爱摄影、热爱纪录片所能传达的超越语言的魅力,所以我们走到一起,组成了一个家。这几年,我们因为本职工作所需,或是拍专题片,几户踏足了藏北的山山水水。可即便如此,这次拍纪录片我们还是遭遇了一次无法解说的迷路。

有一次,我们取景一天,高原的太阳到晚上10点才开始落山,天才会渐渐变黑。那天,我们工作了一天,晚上8点左右我们还自娱自乐玩了好几回石头剪子布,输了被矿泉水瓶敲脑袋的游戏。快10点了,我们坐上车准备回临时的营地。

这个临时营地是从一位野保员牧民那里租借的冬季草场的简陋的土坯房。对我们来说,这个房子就是我们的豪华别墅,在屋子里有炉子可以烧火煮开水。不过,即便在屋子里,我们围着炉子烤火,但后背却会冻的就像在站在屋子外面一样。无论如何,此时此刻,大家眼前都是那个可爱的炉子和炉子里跳跃起舞的火。

车子启程大概10分钟左右,我们看到前面有摩托车的轮胎印,就顺着这个轮胎印继续开车,半个小时后,我们发现车子同样的轮胎印在前面,于是继续开,第三回、第四回…大家有些慌张,纷纷拿出手机打开指南针,有的指南针朝北、有的朝南、有的静止不动,这才发现车子的方向盘也失灵了。

此时,已是凌晨12点,天色暗黑,我们不敢继续开车前行。就这样,在车子里一直眯到日出十分。阳光普照大地时,我们才发现要走的那条路其实就在不远方,伸向遥远的旷野。

徒步荒野

当贡巧次仁向我描述这次迷路的经历,我的脑海中不断想起早期那些徒步穿越北方草地的人,他们是否经历了艰辛旅途中的迷茫、无路的困顿和惧怕?这些早期徒步者的经历只能从现有的一些文献和图片中还原部分场景。

荒野的诱惑可能始于人类最初不断探索未知领域的冒险基因,对北方这片广袤土地的探险始终没有停止。如西方探险家威尔比、赫定、罗林斯、鲍尔、迪林斯、利特代尔、邦瓦洛特等都踏足了羌塘。

1889年,法国探险家加夫列尔·邦瓦洛特(Gabriel Bonvalot,1853‒1933 年),在一个最严酷的季节,选择一条无人知晓的路线进入了藏北。1889年从新疆罗布泊,翻越阿尔金山、祁曼塔格山,经新疆南部若羌县境内与西藏交界的木孜塔格峰进入藏北无人区。

在藏北先后经过了申扎县境内的多格仁错、双湖境内的普若冈日等到达纳木错湖畔。在纳木错受到西藏地方政府的阻拦,不得不放弃进入拉萨的计划,转而在西藏地方政府派人护送下又经那曲、索县、巴青进入康区,又经康定进入云南出境至越南(当时惯称东京)[i]。

根据这段经历,他著有Across Thibet: being a translation of "De Paris au Tonking à travers le Tibet inconnu"(中译本《勇闯无人区-亚洲探险之旅》)[ii][iii]。

1891年,汉密尔·鲍威尔(HimiltonBower)路径申扎县时记录到:营地附近有很多岩羊,猎获它们以调整我们沉闷的停驻生活。也能见到西藏高原羚羊,但它们只在更为开阔的地带活动,要想射中它们是很困难的。

每天都有食品从藏民的营地送过来,至于黄油,似乎只要我们要,他们都愿意供给我们,但它很脏,且通常都已腐臭,用羊皮或羊胃包裹,很难有促进食欲的样子[i]。

根据赵书彬先生整理的资料,1893年,题润藩也在其《川藏游踪汇编》[i](受雇于法国探险家吕推Jules Dutreuil de Rhins前往藏北)中,以日记的方式记录了穿越藏北的见闻:

“二十五日,百四十里站,大海子边、出门向南行,过无数小冰山,再经两岸高山中夹水沟内,一道行走。冻倒骆驼三只,抵站。海子大百余里,其地多野兽,又出水晶石,有水草无柴。

二十六日,停住。打野牛一头,重五百余斤。

二十七日,四十里站。冰山下,出门由海子西尾向南行,过小冰山八个,抵站。柴、水、草均无。

二十八日,九十站平川地,出门向东南行,过冰山数架,前由两岸高冰山下水沟穿出,抵站。柴水草均有。

二十九日,八十里站,长海子边,出门向南行,道路高下无定,抵站。柴草水均足,野兽亦多。

三十日,百里站平川地。出门由长海子西向南行。有山坡,无冰雪。前过大红石山二架抵站。地临大海子边,水草有,柴无。

九月初一日,九十里站山坡中。出门向东南行,沿途平坡,抵站。地有火烧旧迹,草多而无柴水。

初二日,五十里站,山岭下,出门向东行,见有石礅,高约七八尺,大五六尺,又有石围大三丈余,高二三尺不等。有此古迹,不知始于何代,抵站,有水草无柴。

……

口述故事五

牧羊女和旦巴扎西

这是一次美妙无比的邂逅,我记得那黑眼睛的牧女。不知道我们今生是否还会相遇,但她回头一媚,让我的心一丝颤抖,时间也凝固了。

那天,我们来到一个藏羚羊产仔的集中点,搭起帐篷安营扎寨,开始烧火做饭,可是我们带来的大饭勺找不着了。大伙儿你瞧我我看你,大眼瞪小眼的竟没了主意。这时,司机罗布扎西用不太有把握的语气说道:东边不远处有一座放牧点,好像是牧民秋季游牧点,于是大伙儿全员出动来到游牧点土坯房前,从院外喊话叫门不久从屋里出来一位中年牧女,一番礼节性的相互问候之后,我们向她说明了没带吃饭家伙的囧事,并提出如果有多余的饭勺,能不能卖给我们一个。

听到这里,她哈哈大笑了起来,似乎在说,满一车的大男人前来叫门竟为了一个大勺。她边笑边进了屋,不一会出来一个年轻的牧女,一定是刚才那个中年牧女的女儿。她手里拿着一个老旧的铝制大勺走了出来,那勺冒着热气滴着汤水。毫无疑问她们是从自家正在做饭的饭锅里拿出来的。那个年轻的牧民有些歉意的说,我和妈妈只有这个,有点破旧,你们拿去用吧。

天哪,她望着我的那双黑眼睛牢牢吸引住了我,那一刻我都能听见彼此呼吸的声音。那一刻,我和她在属于我们的光之中尽情欢乐,娇媚的鲜花朵朵飘香,盛开在我们走过的路上。我骑着黄色的马儿驰骋在雨后稍显泥泞的大地上。

我被旁边的队友推了推,才回过神来。达瓦次仁正在问母女俩,这个饭勺我们拿走了那你家用什么,那个妈妈说:我们就两个人,后天就要回定居点家里了,能克服,你们这么多人没了勺可怎么是好啊,说着她又大笑起来。

我们问价格,女主人摇着头说这要什么钱呀,送给你们。我们很感动,便拿出一百块钱递给女主人说:这钱不是买勺的钱,而是感激你雪中送炭一份心意,但是女主人怎么也不肯要这钱,我善良朴实的牧人!

回来的路上,车载播放机的上千首歌中,那么巧,此刻正放到了那首哈萨克民歌“黑眼睛的姑娘”。

荒原狼

卡布老师在他新出版的书中《西藏西藏》有一段对藏北羌塘这片荒野的描述:“我心所向,是这一大片看上去广袤无际平原,平原在视线范围内无限延伸,这一大片平原的四周是由看上去特别荒凉而冷峻的群山组成的地平线,在这些群山之中,偶尔会有一两顶牧人的帐篷,它们在季节性的游牧中,蜷缩于那些被造山运动挤出来的褶皱下。

远处,在山的高处有两头狼,它们正逆风而行,山脊之上,它们身上灰褐色的毛发迎风飞舞,有一大群我一直叫不上名字的小鸟因为我突然间的路过而轰然,它们从遍布草地的鼠洞旁起飞,看得出来它们刚才正在偷吃鼠兔们运来的草种,藏羚羊和藏原羚在这一大片近乎褐色的大地上自由奔行,有几只换好了毛的公藏羚羊的脸已经因为发情而变成了黑黑的一团,这让它们看上去有点滑稽,那张脸甚至有点像猴子,有两只公羊正用后腿支撑着身体,它们直立了起来,它们努力用自己身体的重量加上坠落时的重力加速度把力量贯注到了尖尖长长的角上,它们撞在了一起,远远的我都能听到那些角互相撞击时发出的啪啪声,它们正在相互试探着谁更强壮,这种比试的结果将决定不久之后的集群地位以及绝对的交配权利。

还有一大群藏羚羊,正用着加速减速的奔跑来相互试探,那些更远一些的藏野驴群,迈开了它们的大长腿,以60km/h以上的速度狂奔,被它们的蹄声惊得四下乱窜的是高原鼠兔,以及长着蓝色尾巴的兔子,在高处的半山坡上,阳光下,一群野牦牛正在低头吃草,它们的体型实在太大了,需要不停进食才能维系移动所需的热量,因此,它们一直移动。

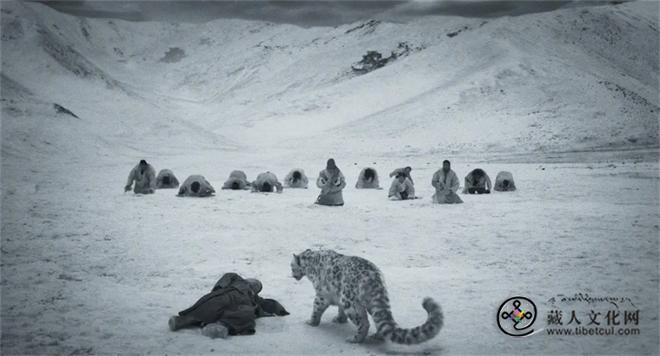

有一只棕熊直着后腿站了起来,它立在刚刚挖出的一个巨大的坑旁,它正在试图去抓住一只旱獭,不远处,有一只胖脸的狐狸正在顺着两山之中窄窄的小溪画着八字形悄然遁走,我的头顶上方,有一只胡兀鹫盘旋着搜寻它的猎物,我看见不远处的石缝下趴着一只雪豹。

就在那一瞬间,就在这一大片神圣土地的中间,我意识到了这种最原始的平衡,我意识到了高地上所有动物们的相互依存以及相互依赖,我感受到了自然传来的力量无比强大,我听见了我内心深处的平静和外在的自由,这就是羌塘最深处,我心所属。我在这一时刻,我深刻的理解了雨果的一句名言:“在人与动物、花朵等自然创造的事物之间的关系中,存在一种伟大的准则,至今罕有人知,但终会人所共知。”

这天,我在画面中看到一只饥饿的狼偷袭了一只出生不久的小羚羊。这只狼迅速叼起小羊,羚羊妈妈不知所措的在远处焦急的来回徘徊。小羊不断挣扎,狼把它放下休息一会,又叼起来继续疾驰。到了一个坡上,奇迹出现了,狼缓缓放下这只幼小的羊,让小羊走了。镜头里,非常清楚的看到这只狼一直目送小羊走到羊妈妈身边,才离开……

后记

这就是来自羌塘纪录片团队的故事,他们以对本土的真诚和坚持原创的方式,全面系统地记录藏北草原;以客观记录的精神,展示社会主流能量,制作高质量的时代作品,从而打造优秀的那曲纪录片创作团队,形成“藏北纪录”这一品牌。

那曲市委宣传部和那曲广播电视台的历届班子长期以来对影视中心专题摄制组给予了多年的培养和大力支持,这个团队先后拍摄完成了《远去的驮队》、《藏羚羊》、《遥远的象雄》、《和谐家园可可西里》、《怒江源》、《霍尔巴青》等作品。

团队成员介绍

达瓦次仁,70后,那曲聂荣县,美术专业,从事摄影工作18年

达瓦次仁,70后,那曲聂荣县,美术专业,从事摄影工作18年

旦巴扎西,70后,那曲班戈县,广播电视新闻专业,从事摄影工作13年

旦巴扎西,70后,那曲班戈县,广播电视新闻专业,从事摄影工作13年

格桑旺堆,80后,那曲比如县,广播电视新闻学专业,从事摄影7年

格桑旺堆,80后,那曲比如县,广播电视新闻学专业,从事摄影7年

贡巧次仁,80后,那曲比如县,在那曲广播电视台从事摄像工作12年

贡巧次仁,80后,那曲比如县,在那曲广播电视台从事摄像工作12年

索朗旺堆,80后,那曲色尼区,广播电视技术专业,从事摄影工作7年

索朗旺堆,80后,那曲色尼区,广播电视技术专业,从事摄影工作7年

洛布扎西 70后,那曲县,团队驾驶员

洛布扎西 70后,那曲县,团队驾驶员

玉拉,80后,那曲安多县,团队驾驶员

玉拉,80后,那曲安多县,团队驾驶员

作者简介

白玛措,藏族,游牧家族后裔,行走游牧世界的人类学者,挪威卑尔根大学生态人类学硕士,澳大利亚查尔斯特大学人类学博士学位,目前在西藏社科院就职。

白玛措,藏族,游牧家族后裔,行走游牧世界的人类学者,挪威卑尔根大学生态人类学硕士,澳大利亚查尔斯特大学人类学博士学位,目前在西藏社科院就职。

参考文献

[1]索尼广播级850摄像机 42倍镜头

[2]摄制组的拍摄地点还包括班嘎县、安多县

[3]格勒等,《藏北牧民》,北京:中国藏学出版社,2004年,第8页.

[4]王社江等,《藏北尼阿木底遗址发现的似阿舍利石器-兼论晚更新世人类向青藏高原的扩张》《人类学学报》,第37卷,第2期,2018年5月。

[5]上海大学潘守永教授提供:晚更新世定在距今10万年至1万年,包括了旧石器时代的中期和晚期,在中国又以距今4万年作为晚期的起点。另外一些学者则提出,更新世大约从距今240万年开始;早、中更新世的界限为距今约73万年;中、晚更新世的界限为距今约12.8万年或晚一些。

[6]王社江等,《人类学学报》,2018年第2期,267页

[7]JohnVincentBellezza,Antiquities of Northern Tibet[M]. Adroit Publication,Delhi,2001;Antiquities of upper Tibet[M]. AdroitPublication,Delhi,2002.

[8]张亚莎.西藏的岩画[M].西宁:青海人民出版社,2006:158.

[9]《苯教与西藏神话的起源》,曲杰·南喀诺布著,向红茄、才让太译,中国藏学出版社,p2, 2014。

[10]德倩旺姆:《藏文手抄本琼史文献和琼氏部落的起源》,《青海民族研究》,2017年第4期。

[11]石硕:《关于唐以前西藏文明若干问题的探讨》,才让太主编,《苯教研究论文选集》,第一辑,第22页,中国藏学出版社,2011年6月。北京。原载《西藏艺术研究》1992年第4 期,1993年第1期。

[12]《青海历史梵音新雅》,松巴·益西班觉著,汪什代海·彭措译,青海民族出版社,2017年,第17页。

[13]文中线路图是赵书彬先生根据中文译本中的地名大致推敲的线路。

[14]加夫列尔·邦瓦洛特《勇闯无人区-亚洲探险之旅》新疆人民出版社出版,2001年。

[15]Bonvalot, Gabriel,Across Thibet: being a translation of "De Paris au Tonking à travers le Tibet inconnu". New York, Cassell Pub. Co. 1892。

[16]汉密尔顿·鲍威尔,《旅藏日记》(Diary of a journey across Tibet. New York: Macmillan,1894),罗文敏译,中国社会科学出版社,2016。

[17]题润藩《川藏游踪汇编》,吴丰培辑,四川民族出版社,1985年。

[18]卡布,《西藏西藏》,湖南文艺出版社,2020年。

[19]这段引文,特征求过卡布老师的许可,特此感谢。