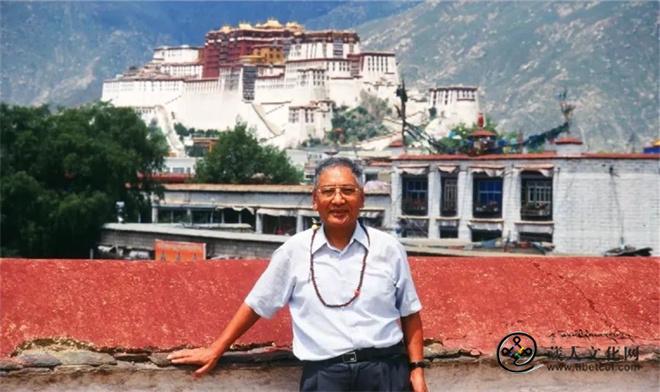

康噶·崔臣格桑教授,又名白馆戒云,男,藏族,1942年出生于西藏日喀则定日县那囊乡司措赤卡村。国际知名藏学学者,日本大谷大学教授,中国藏学研究中心海外特邀研究员。他一生致力于藏学研究,在宗喀巴中观哲学领域的研究中有突出成就。日本佛教学会授予他铃木财团奖等最高荣誉,被日本学术界称为“日本藏学之父”。康嘎·崔臣格桑教授的主要著译有《日本佛教源流史文集》 《藏族历史文集》 《藏族哲学理论学习方法双语对照》 《弥勒佛研究“未了义了义论”之宝饰》 《佛教思想之新青史》(上下卷)《黄史》 《瑜伽行派中观派之诸问题之新白史》 《新青史-印度早期佛教史》 《康噶·崔臣格桑文集》 《宗喀巴尊者的〈菩提道次第广论〉之经义来源启示之光》(两卷)《尊者宗喀巴之〈菩提道次第略论〉之经义来源启示之满月》 《妙法莲花经》等60余部著作,其中译著有30余部。

才项多杰,博士在读,中国藏学研究中心社会经济研究所助理研究员,西藏传统经济统计学(迪孜)技能掌握人。主要研究领域为西藏社会经济与文化发展、西藏社会经济史、西藏学术史等若干问题研究。参与全国人大、中央统战部、西藏自治区、中国藏学研究中心重大重点应急课题、智库项目37项,国家社科基金重大项目4项,部分研究报告获中央领导及西藏自治区主要领导批示。先后出版《依恋与反思—文本背景下的藏文化变迁研究(藏文,民族出版社,2015年)》 《文本与统计—藏族传统统计学文献整理与释义(藏文,中国藏学出版社,2018年)》 《文明与记忆空间—百年藏学研究口述史1900-2000(藏文,190万字,共四大卷,四川民族出版社,2020年)》等6部学术专著及《西藏白朗县社会经济综合调查(社科文献出版社,2024年)》 《西藏民主改革60年•经济卷(中国藏学出版社,2019年)》 《西藏民主改革60年•生态卷(中国藏学出版社,2019年)》 《山南文化通览(中国藏学出版社,2022年)》 《汉藏英社科大词典(商务印书馆出版,2022年)》 《西藏传统边贸研究·译文集(2023年)》等6部学术合著。在《敦煌研究》 《西南民族大学学报》 《中国藏学》 《西藏研究》等民族学、藏学核心刊物上发表汉藏英论文37篇。在《经济日报》 《中国民族报》 《中国社会科学网》 《中国西藏网》等上发表理论文章及案例10余篇(含采访)。成果获第五届“中国藏学研究珠峰奖”1次,中国藏学研究中心科研成果特等奖1次,一等奖5次(学术专著类2次,报告类3次),二等奖3次(学术专著类1次、论文类1次、报告类1次),三等奖3次(学术专著类),学术论文鼓励奖十余次。

才项多杰:我应《中国藏学》编辑部之约,要写一篇反映您的生平及学术成就的访谈。大家都知道,您是一位享誉国际的藏学家,您对藏族的历史、文化、宗教、风俗等方面有过很深的研究,尤其在藏传佛教方面,而且在日本大谷大学多年从教,培养了许多优秀的藏学学者,被称为“日本藏学之父”。2012年受聘为中国藏学研究中心的特邀研究员。您的很多著作给国际藏学界带来很大的影响,所以我首先想了解您的生平。

康噶崔臣格桑先生:很高兴接受你的采访。我今年72岁,1942年藏历水马年出生在西藏日喀则定日县那囊乡司措赤卡村,俗名叫格桑平措,爸爸叫旺秀,妈妈叫普布布赤,我的家族在定日地区算是大户人家。1948年在邻居的老师耶西甲跟前学习藏文,他是一名精通大圆满的瑜伽师。之后在普布多吉老师跟前学习藏文,普布老师在当地特别有名,有时候我的家族要颂甘珠尔和丹珠尔时都会邀请普布老师来诵经。我同时还跟随藏文繁体书法家耿桑老师、管家阿顿老师、多杰杰布老师、次仁旺堆老师等学习藏文书法。之后在宁玛派大学者德普跟前学习藏语语法《三十颂》 《音势论》。在大五明学者平措旺杰罗丹跟前学习居米旁的《诗境疏》。1960至1962年在扎什伦布寺著名经师华丹、根邓和嘉羊经师跟前学习《摄量论》和《菩提道次第略论》。1962年底,前往印度,在上师尼玛坚赞跟前学习五部大论,尼玛老师是一位治学严谨,对五部大论造诣很深的老师,在他旳用心指导下学习五部大论对我的帮助很大,后来我研究佛学全靠老师当时给我打下旳佛学基础。1964年至1965年之间,我在著名经师拉杰跟前学习《辨了义不了义》(唯识论部分)、《中观论》、庆加白央的《俱舍论疏》、尊者措那巴协绕桑波的《毗奈耶根本论日光疏》 《量释论》(第一部)等。 拉杰经师融会贯通地通过具体的字面意思分析到宏观概念,进行难点解疑前贤的引导和思维方法等方面的指导,对我有很大裨益。之后我在嘉华桑培经师跟前学习宗喀巴大师的《入中论释》和入中论释解意疏》。1969年开始我用2年的时间在大经师拉丹跟前学习《释量论》(第三部)和《大胜观》。1974年去日本,在日本从事教学工作直到现在,这些就是我的学习和人生经历。

才项多杰:您的藏学研究领域很广泛, 涉及到藏区历史、文化、宗教等内容。您在研究这些学科时遇到了哪些困难?您都是用什么研究方法克服这些困难的?

康噶·崔臣格桑先生:我的研究中遇到了很多困难,由于从小没上学,对日语、英语、汉语一概不通。在旅日执教时由于不会日语而遇到的困难特别多。可是从小在各位高僧大德的培育下,我的佛学功底非常牢固,而且在藏传佛教领域也有颇深的研究,还有在藏族历史方面也有过研究。以前我写过一本藏族历史专著《藏地佛教后弘期历史年代辨析》,对于藏地来说,历史和宗教总是联系在一起,尤其在研究某一历史问题时总是跟藏地的原始神话和佛教故事联系在一起,所以用科学的方法来研究历史极为困难。我觉得佛教和历史既然分为不同的学科,就应该分开加以研究,这样不仅对佛学研究而且对历史研究都有不同程度的好处。

才项多杰:到目前为止,您出版了哪些重要的著作,能否请您作个简要介绍?

康噶·崔臣格桑先生:我研究出来的著作,不是为了自己名望和利益,而是为了佛学的继承与发展这些著作是我克服了研究中遇到的所有困难,年复一年地钻研写下的。我的著作主要有以下这些:(日本佛教源流史文集》(1977在日本出版)、《藏族历史文集》(1980年在印度出版)、(藏族哲学理论学习方法双语对照》(1979年在日本出版)、《弥勒佛研究“未了义了义论”之宝饰》(1984年在印度出版)、(佛教思想之新青史(上下卷)》(1988年在日本出版)、黄史》(1988年在日本出版)、《瑜伽行派中观派之诸问题之新白史》(1999年在日本出版)、《新青史》(1992年在日本出版)、《康噶·崔臣格桑文集》(1999年中国藏学出版社出版)、《宗喀巴尊者的(菩提道次第广论》之经义来源启示之光(上卷)》(2001年在日本出版)、《宗喀巴尊者的《菩提道次第广论〉之经义来源启示之光(下卷)》(2004年在日本出版)、《尊者宗喀巴之(菩提道次第略论》之经义来源启示之满月》(2012年在日本出版)、《妙法莲花经》(2009年在日本出版)等等六十多部著作,其中译著有三十多部。

才项多杰:您的很多著作里都对经义来源进行大量的考证,可以谈谈您的主要用意?

康噶·崔臣格桑先生:佛教经义来源考证对于佛学研究来说相当重要,目前,我是藏传佛教研究领域里对佛教经义来源考证的第一人,对于藏族来讲,有许多著名的佛学大师,比如:宗喀巴大师、隆钦·让江巴大师、布顿大师等对藏传佛教的传承与发展撰写了很多佛学理论,可是很多人对他们的佛学经义来源不是特别的关心,都是过分信仰的原因。如果把他们的佛学经义来源进行详细的考证和解读的话会被认为是亵渎或怀疑。我在研究这些前贤的著作时都会在经义来源上进行重点考证,尤其是用对比或比较的方法对南传佛教和汉传佛教进行大量的考证。我们藏地,除了藏传佛教以外的南传佛教或汉传佛教从来都不加以研究,所以佛学理论的经义来源考证相当重要,这种考证,对以后学习和研究藏传佛教提供了方便,也对南传佛教和汉传佛教的学习和研究提供了方便。

才项多杰:您有很多译著,您在翻译时遇到了哪些困难?您想通过这些译注达到什么目的呢?

康噶·崔臣格桑先生:我刚去日本时还不懂日文,遇到了很多困难,在异乡生活是一件很困难的事我通过自己的努力和外在环境的条件,日语进步的特别快。我是一个勤奋的人,随着我的日文的进步我也开始致力于教学、写作和翻译工作,逐渐克服了很多困难。我的著作里有很多译著,这是因为对于日本来说佛教起源早,但是没有像藏传佛教这样的传承方式,由于历史的缘故,在方法学上认知于西方的方法学研究,所以在佛学理论上有不正统的地方,比如对玄奘大师的许多译著进行大量的修改等。对于藏地的佛学来说,通过前贤进行大量的翻译,之后在宗喀巴大师等的精心注疏下已经形成了正统、权或的佛学理论体系。我致力于翻译主要原因是为了把这种正统的、权威的佛学理论体系传承和发展,尤其是为了让日本人对藏传佛教有一个全面的认识而翻译的。比如《释量论》(第一部)就有110万字的注释,我对很多外道和佛家的理论都进行了详细的梳理,然后进行了注释。

才项多杰:从60-70年代到现在,您撰写和出版了这么多的藏学著作,许多都有开创性的领先地位,许多晚辈都想知道,是什么样的精神动力催发出您巨大的学术研究能量呢?

康噶·崔臣格桑先生:藏传佛教文化是藏文化的代表和象征。我很久以前就在思考藏传佛教的传承与发展的问题。现代化的浪潮和社会经济的飞快发展,对传统文化的发展有了新的要求,尤其对藏传佛教的理论学习和研究有很大的挑战,我们不得不在现代教育模式中探索佛教文化的传承问题,我致力于这方面,并且努力撰写过很多著作。这不是对佛教理论的注释,而是对宗喀巴等大师的佛学经义来源进行大量考证。归根到底我是想更好地传承与发展藏文化,对后辈们营造一个知识宝库而进行研究。

才项多杰:您的“日本藏学之父”这一名称是怎么来的?

康噶·崔臣格桑先生:我从1974年去日本到现在已经过了29年,在29年的教学生涯里除了在大学里教学外,我曾在很多社会研究所执教,也办过一些讲座,而且进行了研究和撰写著作的工作。我履行作为一名老师的责任,不贪图享乐,不贪图名利,年复一年地认真教学,除了期间因一次得病请了两周假外,从不迟到早退,有课时婉拒参加国际藏学研讨会,这就是我作为一名老师的治学态度。我在日本也相应的得过很多大奖,在我退休的那天,日本国内的最大日报《新闻日报》报道说:我在日本培养了包括专家、老师、研究生等200多名藏学人才,把“日本藏学之父”这一称呼给了我。

才项多杰:可否介绍一下日本藏学研究现状?他们在哪些研究领域比较突出?

康噶·崔臣格桑先生:日本对佛学领域的研究比较突出,因为日本90%的人都称自己信仰佛教(是不是虔信我不知道),有70多座大学设有佛学课,设有专门课程学习梵文和藏文,有些学校设有密教课程。可是很多佛学经典理论都在藏地,要学习佛学需要对藏地佛学进行研究,但是在方法学上还是学习西方的研究方法,所以对佛学的经义来源特别重视。日本每年都举办“日本藏学研讨会”,今年已经是第53届了,所以在佛学领域的研究成果斐然。

才项多杰:您作为享誉国际的藏学大师,您治学的特点是什么?

康噶·崔臣格桑先生:我不敢认为我是一名国际藏学大师。在治学上我追求“求真求实”的研究态度。就像佛教里说的“不以人示而法示,不以句示而义示”一样,对前人贤者的研究不完全肯定,常用怀疑的目光去研究和理性地审视,挖掘他们各自的特点和先进的成果。

才项多杰:您对藏文化的继承和发展做出了很大的贡献,尤其对藏传佛教研究,那么您怎么评价自己的学术成果?

康噶·崔臣格桑先生:我这一生都在研究藏学,首先是在藏传佛教和哲学方面,也相继出版了许多的专著,甘珠尔与丹珠尔目录汇编及历史由来等60多部。我觉得我的这些成果是日本和欧洲学者共同研究的大集成。如果我没有专心去研究经义考证,藏地很多学者用二三十年也未必考证得完,编撰辞海不是一件很难的事,佛学的理论起源、发展,直到后来的注疏、印度佛学理论考证以及南传佛教和汉传佛教里有怎样的注疏等,这是关系到理论正统或体系的事情,所以我才这么多年精心考证这些经义。现在,包括印度和欧洲的很多学者都在参考我的书,我想我的研究对他们还是有帮助的。其次,在藏地历史方面,现在公认第一个参考敦煌文献来研究藏地历史的学者是根敦群培,第二个是我。我以前写过《藏地和藏人》一书等。不管是藏传佛教研究还是藏地历史研究都是为藏地文化的发展尽自己一点绵薄之力。

才项多杰:目前,在国际上有很多人在研究藏族文化、历史、宗教等,而且也有很大的影响。请问国外的藏学研究和国内的藏学研究其理论、方法及视角有什么不同?

康噶·崔臣格桑先生:传统上藏地有自己的对历史、文化、宗教的一套研究方法,而国外着重强调理论研究的方法学。现在藏地年轻一代学者对英文的学习非常投入,成绩很突出,对本民族的文化也有一定的基础。如果从长远来看,在方法学方面会跟西方的研究趋同。藏地有很多藏学资料,而且在各大民族院校里也有很多致力于研究藏学的老师和学生,所以藏学在中国国内会迅速发展。在国外,由于美国和欧洲国家的经济衰退,导致投身于藏学研究的人会越来越少。对中国来说,藏文化作为中华民族文化的重要组成部分,政府会做好保护和发展方面的工作,也会在经济上大力支持。

才项多杰:在中国国内,从70、80年代开始有很多人从事藏学研究,包括东噶·洛桑赤列、才旦夏茸、夏东毛尔盖·三木旦等大师,您是怎么看待这些大师对藏学研究的贡献?

康噶·崔臣格桑先生:我举个例子,以前在藏地有满天星辰般数不胜数的大学者,由于“文化大革命”,很多大学者跟汉地学者一样遭到迫害,等黎明的晨光照亮星辰时,只有少数的启明星留了下来,他们就像这些闪闪发光的启明星,在各大民族院校里把藏地的文化、历史、语言、习俗等发扬光大,为藏文化的复兴做出了很大的贡献,我们需要缅怀与纪念这些伟人。可是在他们那个时代,由于很多外在原因,佛学领域研究甚少。我觉得这是因为作为一名老师的责任,他们把大部分时间用在编教材等方面从而难以顾及佛学领域,当然,他们也着重对一些佛学概念加以传承和发展。不管怎样,正是由于他们的存在,藏文明才得以传承与发展,而且也培养了很多藏学骨干人才,这些人在各个研究机构和院校里都承担起重要的角色,对藏学的发展做出了卓越的贡献。以前我翻译过司徒·却吉穷乃撰写的《司徒文法广释》一书,在翻译第二格时遇到一些问题,我当时对文法不是很有研究,就没敢继续追究。后来看了才旦夏茸的文法《托米言教》一书,他也对此提出很多看法,跟我的看法一样。他们都是真才实学的大智者。

才项多杰:您认为目前藏学研究领域应该更多加强哪些方面的学科研究?

康噶·崔臣格桑先生:目前,藏地的历史、文化、文献等领域研究成果非常明显,跟西方的研究大到趋同,但是藏传佛教和哲学领域有待研究。我想在中央民族大学开设《中观论》和《释量论》的课程邀请造诣很深的老师执教来培养研究生和博士生,这样一来国内外很多想求学的人都会来中央民族大学学习。在青海民族大学、西北民族大学、西南民族大学等要是都分别开设五部大论的课程,效果可能更好。也可以开设宗喀巴学研究、隆钦学研究、萨迦学研究、布顿学研究、青史研究等课程。如果长久坚持,对藏传佛教的继承与发展可能更上一层楼。以前对于藏地来说,三大寺院在传承这种独特的佛教文化,现在它们不可能发挥很多作用。

才项多杰:您认为未来几十年藏传佛教会呈现出什么样的发展趋势?

康噶·崔臣格桑先生:我觉得藏传佛教会在汉地得到很好的发展,我指的不是佛学理论上的发展主要是信仰上的发展。西方有很多支持藏传佛教的人,但是他们都是中国内地人。如果藏传佛教想要更好的发展,需要靠国家的力量,单靠信仰群众的力量是不够的。现在中国国内有很多信众,而且在各个民族院校都有很多人在学习或研究佛学理论,这也是发展的预兆。但在西方和其他国家的发展会逐渐走向衰落。

才项多杰:从整个人类文明的发展进程来看,藏传佛教的精神价值在国际上处于什么样的地位?您是怎么看待和评价它所具有的意义?

康噶·崔臣格桑先生:藏传佛教在国际上评价很高,尤其是甘珠尔和丹珠尔的价值。它起源于印度,发展于世界各地,但是它的保护和传承不正统、不完整,汉地的也有发展,但是很不全,所以藏地的大藏经对于世界来说变成东方文明的代表,也是藏文明的结晶,是前人留下的文化遗产,所以要好好保护、传承和发展。

才项多杰:有人认为藏传佛教在教义和佛学方面,特别是在中观方面,在宗喀巴时代达到一个顶峰,您认为在宗喀巴之后,中观学是否还有新的重大进展?未来是否还有取得新的突破的可能?

康噶·崔臣格桑先生:宗喀巴大师的研究方法跟现在的研究方法大致趋同。宗喀巴大师时代在佛学理论上的确达到了一个顶峰,正是由于大师的恩惠,佛学理论才得以完整、正统。后来也有发展,比如宗喀巴大师的《辨了义不了义》的注疏有很多,其中克珠杰的《善缘目炬》和之后出现的各个寺院的辩论读物等都对宗喀巴大师没有言教的地方加以挖掘和明晰,这也是一种发展。我也写过《尊者宗喀巴之<菩提道次第略论>之经义来源启示之满月》一书来考证宗喀巴的经义来源,对学习宗喀巴大师的佛学理论会起到很大的帮助,它不需要过多的注疏。我觉得以后“中观学”会得到很好的发展,尤其年轻一代学者对藏汉佛学文献加以对比研究,发展的空间可能更大。

才项多杰:在东西文化的碰撞与冲击下,您能谈谈您对藏文化的传承与发展的看法吗?

康噶·崔臣格桑先生:藏地的文明统称十明学,以前除经师和转世活佛对十明学的造诣之外,很少有人关心出生平凡且通过后天努力而变成的大智者、大学者。我觉得我们需要学习这些大学者的研究成果,就像《萨迦格言》里“若不尊重学者处,学者谁愿住此境;水晶若当火石处,则此谁愿卖水晶”说的一样,需要跟这些大学者、大成就者学习,研究他们的学术成果,继承和发展他们的思想结晶,这样对藏文化将带来裨益。尤其是支持有识之士,帮助他们营造学习的条件,这是至关重要的。

才项多杰:您认为中国藏学研究中心作为中国藏学研究的最高学术研究机构,对藏文化的继承和发展发挥了什么作用?

康噶·崔臣格桑先生:藏研中心作为中国藏学研究的最高学术机构,对藏学的传承和发展做出了很大的贡献,也出版了很多藏学研究成果,尤其是中华大藏经的出版更是一大贡献(我到现在还没机会看阅)。藏地的甘珠尔和丹珠尔在日本或其他国家都有保存,可是通过对勘而整理出来的几乎没有,所以它有非凡的价值。以后想学习藏地的大藏经的话,中国藏学研究中心出版的大藏经会变成最有价值的参考文献。藏研中心对藏地的历史、佛教、文化、习俗等方面也有一定的研究成果。

才项多杰:您来中国藏学研究中心教学的这段时间里,很多晚辈都向您请教了很多问题,通过这些问题您对年轻的学者有什么期望?

康噶·崔臣格桑先生:我在藏研中心的这段日子里,很多年青一代的学者问了特别有价值的问题透过他们的问题,我感觉他们还是很关注我的著作,我特别高兴。我大概从17岁开始研究佛学理论,在藏地我变成学习和研究佛学时间最长的人,我觉得中国内地像我一样研究佛学五部大论的人很少,藏地更不用说。我希望通过我的课程给这些年轻一代的学者对佛学理论有一个正确的认识,也希望通过他们一代的努力好好继承和保护藏文化。只要抓住一个研究领域,长久坚持下去就会有进步,就像《萨迦格言》中说的“智者学习诸知识,究竟一门通世界;愚者虽是见识广,不能照明如星光”一样,只要专注于一个领域的研究就会有成就。主要还在刻苦和坚持。

才项多杰:感谢老师在百忙之中抽空接受我的采访,祝老师身体健康,扎西德勒!

(时间:2013年6月7日 地点:中国藏学研究中心科研楼)

原文载于: 《中国藏学》2013年第3期

来源:《中国藏学》

编辑:喜热布