“远方”常常被众多作家描绘成充满想象的世外桃源,但如何做到呈现而非伪饰、真实而非迎合,或者说以何种姿态和立场去书写一般读者经验视野之外的世界,确是一种挑战抑或是考验。这时我遇到了龙仁青,他的散文集《高原上的那些花儿》和《高原上的那些鸟儿》给出了一种答案。

在这两部散文集中,龙仁青细细地讲述着他的“观看之道”,温暖、平和甚至悲悯。龙仁青的写作虽然扎根于青藏高原,一花一鸟一世界无不富有地域色彩,却鲜见民族异俗、自然奇景与历史秘闻。他的内心是向世界敞开的,他毫无保留地把生命的气息与情绪袒露给读者,他谦卑真诚地书写那个——他成长并一度以为会永远生活在那里的地方。这个青海汉子是把读者当成自己的朋友,他带朋友来他的家,邀请朋友一起感受、聆听他的关切、专注、担忧和慷慨。在这个意义上,与其说是读他的作品,毋宁说是一种从心灵到心灵的抵达。

细读来,龙仁青的书写有一种天地间混沌初开、人间尤未有书的恳切,他对花鸟的解读,融合了这个城市牧人的个体心得。他包容又谦卑,与自然万物一起律动、欢欣、痛楚。他偏爱坚韧、低调却常常被忽略、误读的动植物:红尾鸲、角百灵、麻雀、绿绒蒿、翠雀花……他一边跟我们絮絮叨叨讲它们的习性、历史,以及它们的平凡、孤独,一边不忘展示平凡孤独中的力量。在《从山宗到水源》中,作者写道:“我深信,它们是为了等待迟到了的我,与它们生境中的一条塄坎,一块石砾达成了同谋,挺立着挨过了几场风雪,让我有缘一睹它们的芳容。”人和万物就这样达成了默契,相亲相爱,他把带着温度的生命场景呈现出来。只有爱(纯净的爱)才能召唤爱,正是因为心灵的纯净,才能在喧嚣中保持纯真。

龙仁青并非在书写田园牧歌,他是一个缺乏形式激情的作家。他的作品并不能让人一眼就能感知其精妙,相反,读他的作品需要情致与耐心。书中的文字为我们展现了一个莹然独立的雪域高原,行文中没有拔高、掘进,也不美化、批判。他挚爱这片土地却不掩生之艰难:夏天总是姗姗来迟,“它们深知高原夏季的短暂,要在很短的时间里完成从开花到结果的全部过程……大美景致,声势浩大。”(《三江源的最佳状态》),而惟其如此,生命才显得更加珍贵。同时,他也为我们提供了细密而新奇的生活体验,引经据典、娓娓道来,在浩瀚中不是迷失,而是自然地融入。

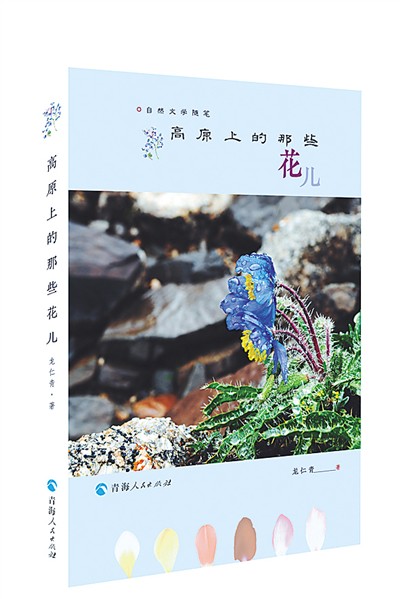

龙仁青的作品脚踏大地、胸有丘壑,却豁达随性,自在不羁。在他看来,自然万物在你我存在之前就已经这样了,它们有着自己的“自在”世界,我们没有资格去评判,我们只需了解。也许,你没有见过绿绒蒿、翠雀花、红尾鸲、角百灵,也无法想象它们的样子,这不要紧,书中为明艳生命配以偏冷色调的图片可供我们出神。在翻阅时,我时常讶异于处于最初发现状态中的那些鲜活错综的生命体。作者的意图并非是为自然中的花鸟立传,而是试图用心还原生命存在的景深,建构一个浩荡而自在的自然王国。

龙仁青的散文有时显得比较散漫,缺乏深沉、复杂的韵致,也有时带着生活的粗粝,但却在朴拙的表象之下,涌动着生命的韵律。从某种意味上讲,他写的有些“拙”,这不是大巧若拙的“拙”,而是原生态、生命起初状态的“拙”。龙仁青总是说“我写小说,比较随意。我一直认为,写作本就应该是一种业余生活。”但简单从来都不等同于单薄,他的写作随性而不轻率,他对故乡的写作不是无限贴近,而是一种“永远在”的状态。写作对于龙仁青而言不是一种宿命,也不是使命,而是那个牧牛的少年提起笔,写自然万物、写生命的时光、写他自己的日子。

我发现,龙仁青总是用一种举重若轻的力量,“深情注视故乡,并从故乡看过去,放眼世界,又从世界回眸故乡的生活方式或生活态度”(《世界性的开放心态和民族地域的质感表达》)。近年来,他很少写小说,他在做减法,在向内转,他不是去掘进意义,而是在减负,把生命“焦灼”之重卸下来,放在一边。“我跪下来,继而匍匐下去,把我的相机镜头对准了它”(《从山宗到水源》),他用带着温度的目光、谦卑的姿态去贴近大地,呈现万物的“自在”状态,展示生命的鲜活、丰盈与自在之美。也许,他在寻找;也许,他已找到了与生命直接对接的方式。他的创作不能说是游走文学,他是在安放,把灵魂安放在家里,而自然是他的家、他的宿命。

原刊于《人民日报(海外版)》2020年5月6日第7版

龙仁青,1967年3月出生于青海湖畔。1990年开始文学创作及文学翻译。先后在《人民文学》《中国作家》《十月》《民族文学》《芳草》《章恰尔》等汉藏文报刊发表作品。出版有原创、翻译作品20余部。曾获中国汉语文学“女评委”大奖,青海省《格萨尔》史诗研究成果奖,第四、六、八届青海文学艺术奖等,并有影视、摄影、音乐作品获奖。中国作协会员,青海省作协副主席,中国电影文学学会会员,中国音乐文学学会理事,青海省《格萨尔》工作专家委员会委员。《青海湖》文学月刊主编。