中央民族大学及西藏大学教授、西藏社科院名誉院长,著名藏学家东噶•洛桑赤列活佛虽圆寂已经十几年了,可每当我想起他在20世纪70年代中后期至80年代中期在中央民族大学讲课的日子,便不由自主地涌现出许多往事来,至今仍历历在目,萦萦于怀,时隐时现,难以忘却。可以说东噶活佛为中国藏学界培养了一代真正学人。

中央民族大学及西藏大学教授、西藏社科院名誉院长,著名藏学家东噶•洛桑赤列活佛虽圆寂已经十几年了,可每当我想起他在20世纪70年代中后期至80年代中期在中央民族大学讲课的日子,便不由自主地涌现出许多往事来,至今仍历历在目,萦萦于怀,时隐时现,难以忘却。可以说东噶活佛为中国藏学界培养了一代真正学人。

1960年,34岁的东噶•洛桑赤列在中央民族学院任教时的照片

1960年,34岁的东噶•洛桑赤列在中央民族学院任教时的照片

1976年,粉碎“四人帮”后不久,当科学迎来春天之际,当时的中央民族学院领导远见卓识,派语文系藏文教研室负责人徐盛老师到拉萨请来了文革初期作为牛鬼蛇神被遣送回原籍的东噶老师。东噶老师到校不久,大约是在1977年3、4月份就给语文系的学生上课,我记得当时上课的内容是《贤者喜宴》 中的有关章节,语文系藏文教研室的大部分老师都来听课,听课的还有校内外的有关老师,我便是听众之一。当时因自己的水平有限,老师讲的是拉萨话, 讲课声音比较小,且鼻音较重,我是安多人,当时听拉萨话有很多困难,再加之听课的人很多,我是老师,又是外系的人,不好意思坐在前排听讲。由于以上这些原因,听了几堂课,大部分内容我都没有听懂,这样后来也就没有去听课。等到后来,东噶老师给古藏文专业研究生和进修班讲授藏传佛教宗派史的课,我又去听了,这次听课我就不再拘束了,上课前15分钟便到了教室,坐在前排中间对着老师的位置,并且讲课的内容我提前做了简单的预习。这样听东噶老师讲课,很多内容慢慢就听懂了,并且在听课中掌握了他讲课的一些特点和习惯性的用语,有些不懂的还敢向他提问请教。一个学期下来,他讲课的内容我至少懂了一半多,收获颇大,从心底里产生了一定要听闻东噶老师课的兴趣。

1979年10月23日,东噶•洛桑赤列教授在中央民院利用课堂休息时间辅导他的学生格桑益西、陈庆英、谢佐、端智嘉等。

1979年10月23日,东噶•洛桑赤列教授在中央民院利用课堂休息时间辅导他的学生格桑益西、陈庆英、谢佐、端智嘉等。

大约是在1979年东噶老师给语文系古藏文研究生及进修班讲授藏传因明学史,听课的人也很多,我仍然采取了上一次的听课方式,并且每次必到,没有一次缺课。这次,东噶老师讲因明学,内容是因明基础:色、识、不相应行等因明学的基本概念。这门课我开始听起来有很多的困难,很多内容听不懂。但当时好在东噶老师编了这门课的教材,以油印出版。因此,很多其中的藏文名词概念,我一一找来与汉文对应,这样听起来困难就减少了许多。另外,当时古藏文进修班里的学员,来自西南民族学院的赞拉阿旺次成老师帮了我很多忙,他是活佛,因为自小在西藏拉萨三大寺修学多年,佛学基础非常好。我听课中不懂的内容随时向他问难求教。他也诲人不倦,不厌其烦地向我讲解。通过自己认真的听课、学习和向学员请教,东噶老师这一学期的课使我受益匪浅。对因明学中的主要概念有了较为完整的了解,从而为学习藏传佛教打下了比较扎实的基础。这些都离不开东噶老师渊博的佛学知识、科学的讲课方法、认真的教学态度。

1946年2月,年仅20岁的东噶•洛桑赤列获得藏传佛教格鲁派最高学位——拉然巴格西。

1946年2月,年仅20岁的东噶•洛桑赤列获得藏传佛教格鲁派最高学位——拉然巴格西。

大家都知道,东噶老师是西藏林芝地区一座格鲁派小寺庙的活佛,自幼聪慧睿智,好学进取,后来进入拉萨色拉寺深造,成为该寺众多学人中的佼佼者,并于上世纪50年代在拉萨通过立宗答辩,取得拉然巴格西学位。60年代初,应邀到中央民族学院语文系,担任该系举办的古藏文研究班的专职讲席,一直到1966年。这样,东噶老师不仅精通藏传佛教义理、藏族历史、藏族文化的内容诸要素,而且熟习格鲁派三大寺讲授和修学佛经的方法。东噶老师又是一位随顺世间、与时俱进的人。50年代中后期,他还俗走出三大寺充满经院习气的高墙深院,来到现代教育的高等学府后,不但广泛学习了现代的文化思想、科学知识,而且还认真吸取了现代教育传授知识的方法。长期听过他的课的人都知道,他是一位不仅能将古代藏族历史文化、藏传佛教的理论知识和现代知识、现代文化融会贯通的学者,还是一位能将藏传佛教格鲁派寺院的教授方法与现代高等教育的教学方法有机结合的教师。长期听闻他的课,并受教受惠于他的人都能体贴和感受这一点。用藏族特有的语言说,这就叫水乘雨势,雨助水涨。使传统学问与现代学术的结合达到了相得益彰、相辅相成的境地。

1986年在慕尼黑国际藏学会上,藏学家东噶•洛桑赤列教授与王尧教授

1986年在慕尼黑国际藏学会上,藏学家东噶•洛桑赤列教授与王尧教授

以我不成熟的看法,东噶老师在他的教学和科研过程中,试图在佛教传统和现代学术之间寻找一种最佳结合的契机,并且在此基础上试图向人文主义甚至向历史唯物主义转型,但这个工作进行得非常缓慢,甚至有时遇到不少的痛苦、纠结和尴尬。他有一次上课课间休息,记不清是教师还是学生向他提问到:老师,灵魂转世是怎么回事?究竟有没有灵魂?这一提问,真的激怒了东噶老师。一上课,东噶老师就将粉笔和教案向桌子上一扔,面对大家说,你们这样提问是什么意思,如果你们这样对待我,这个课我就没法上了。话说完后停顿了约5、6分钟才开始讲课。还有一次,大约是在1984年,学校组织我们去承德外八庙参观,东噶老师就外八庙的历史及其相关的佛像、壁画向我们一一作解释,在解释的过程中,有一位语文系负责生活的老师问了一些问题, 其中的内容我已淡忘,只记得这位老师最后对东噶老师说,你是一位活佛呀!说完这句话后,东噶老师非常不高兴地说:“什么活佛,我是一个鬼!”这些话我们当时还不理解,现在看来,这对东噶活佛来讲,是很大的尴尬,其背后隐藏着很深的玄机。这一玄机,在我后来向他的请教中得到了一个最好的回答。有次和他无意的聊天中,我对他说:东噶老师,希望你以后能写一本以阐述藏传佛教的思想教义和修持实践为主体内容的藏传佛教史,这对整个学术界来讲是一件功德无量的事。他很为难地跟我说:“啊呀!这个书不好写啊。如果我用现代的学术方法写,佛教界人士不高兴。如果我用传统的佛教方法写,现代学术界的人不高兴。你说我怎么写。”大家知道,东噶老师的大作《论西藏政教合一制度》一书完成于上世纪70年代末80年代初,此书的问世可以说在学术界产生了轰动效应。这本书是东噶活佛试图用历史唯物主义的方法为指导,分析和总结西藏政教关系史的力作。在此书的扉页上,他引用了恩格斯关于分析欧洲政教合一制度的一大段语录。我们用今天的眼光来审视这本书,此书从基本资料到基本观点,完全是用理性、客观、真实的视域去看待西藏政教关系史的。因此,书中极少有神话性质的、传说性质的、神秘性质的史料和观点。我们可以说,它至少是人本主义的、历史主义的,并且他努力尝试用历史唯物主义的观点分析西藏历史。在这个问题上,他态度是端正的,心意是诚恳的,方向是正确的,至于他做得究竟如何,我们不能苛求。因为他自幼出家为僧,在格鲁派寺院受过系统的宗教经院式教育。他的世界观、人生观、价值观已经根深蒂固,难以改变了。但西藏和平解放后,随着封建农奴制的推翻,寺院经院教育的废除,他走出了寺院,走向社会和民众,并积极地适应这一社会变革所带来的一切变化,并加入到现代教育中,成为在大学从教的一位教师。这一随顺世间、契理契机的举动,实属难能可贵。我们以为,宗教传统和现代知识、历史唯心论和历史唯物论在他身上都占据了重要的位置、不小的分量,舍此而就彼,退内而取外,事皆两难,心亦双纠。因此,长期以来,他的思想处于十分纠结的状态之中,两者真可谓“剪不断、理还乱”。此时,他倒向哪个方面,都是一件非常痛苦的事。从以上我们所举的事例中,便可清楚看到这一点。这也说明,人的世界观一旦形成,改则很难,变尤不易。特别是在新旧时代转变的过程中,后来接受的新思想,尽管对他影响很大,但思想底色仍然有着不可忽视的惯性力量。因此,我们说,世界观的转变是艰难的、痛苦的, 这一点在东噶老师身上体现得最为明显。再说,传统和现代也不是截然两分,两者之间有着内在的必然联系。

1987年中国藏学界代表在匈牙利留影

1987年中国藏学界代表在匈牙利留影

1983年上半年,东噶老师给1980级的本科生和一些来自外校的进修老师讲授藏传佛教宗派史, 教材是《土观宗派源流》。当时我们就听说东噶老师由于不适应北京的气候,不久就要调回西藏。如此看来,这次的讲课可能就是他在中央民院的最后一次课。当时,我就下决心绝对不能错过这次课,并且一次也不能落下。因此,与此课有时间冲突的一些事情我都作了调整。这里特别要提到的是,这年4月29日我结婚,当天晚上,东噶老师应邀参加了我的婚礼。当时我们决定婚后就去外地旅行度蜜月,但是为了不耽误东噶老师的课,我跟爱人商量, 决定取消这次旅行。开始她有点想不通,认为一生就这么一次旅行结婚的机会,取消真是太遗憾了。我当时就做她的工作说,旅行以后还可以再去,东噶老师的课却是最后一次,以后再没机会上了。最后她也就不情愿地应允了我。每次上课我都坐在前排认真聆听老师的讲课。当时和我一起听课的还有西藏民族学院的一位老师,他有一个当时流行的砖块式录音机。上课前,我们一方面将录音机调整好放在老师的讲台前录音,另一方面认真听讲、仔细记录,课后马上将录音和记录对照,凡是没有记全的全部补齐,凡是记错的全部校正。这样整整坚持了一学期,这次我们听课的收获最大。通过这次听课,使我对藏传佛教各宗派的教义思想的主要内容、基本特点、理论渊源有了一个较为完整、深入的理解。这也是我以后能写成《藏传佛教思想史纲》的前提条件。如没有这次听课,写成我的所谓成名作的此书是不可能的。因此,东噶老师于我可谓恩德无量!东噶老师这次讲课的方法也可说是别出心裁,独具匠心。他在讲课之前,首先说我这次讲藏传佛教宗派史以《土观宗派源流》为教材,其中各宗派的历史轨迹、发展脉络等内容,因时间有限我就不讲了,你们自己看教材就能看得懂,我主要讲藏传佛教各宗派的思想义理及其不同特点,这个你们看不懂。因此,我必须讲这个内容。他在讲各宗派思想教义前, 先讲布施、忍辱、持戒、精进、禅定、智慧等六度。其前五度粗陈梗概,没有充分展开,当讲到智慧时,其内容就铺展开来了。在智慧度中,他便展开讲解了藏传佛教宁玛派的九乘及其大圆满法,萨迦派的道果法,噶举派的大手印法,觉囊派的他空见,格鲁派的缘起性空论等。总体论述和多侧面相结合, 广征博引,审论释经,探幽阐微,没有无根之游说,尽是有据之阐发。

在此基础上形成的理论探究深刻,概念阐释清晰,人物分析精微,文字叙述简洁,比喻形象生动的授课方式,深得学生喜爱。例如他在讲到显宗和密宗的联系和区别时举例说,比如我们用罐腌制了蒜瓣,其蒜在此罐里浸泡了好长时间,此蒜味已浸透到此罐里的全部空间,熏染得很透彻。现在,我想把此瓷罐里的蒜瓣全部掏出,并将此罐清洗干净后,装置其他物品。做此项工作要分两步走,首先用勺子取出里边的蒜瓣,然后再用肥皂、清水、刷子将熏习沾染在此罐里的蒜味清洗干净。这个蒜味用此方法清洗一次还不能彻底清除,唯有反复清洗数次后,才能彻底清除。佛教中的显宗所起的作用就像用勺子取出瓷罐里的蒜瓣一样,断除人之心性中无始以来所具有的无明烦恼,这也叫粗分无明烦恼。佛教中的密宗所发挥的功能就像用肥皂、清水、刷子反复洗涤瓷罐内沾染的蒜味一样,彻底清除熏染在人的生理机体和心理结构中的无明烦恼之习气,此亦称细分或极细分无名烦恼。当他讲到宁玛派的大圆满法心部的“外界之一切所呈现皆为心”时,他结合唯识宗的“万法唯心”、“识有境无”、“唯识无境”等重要概念,详细阐释了这一理论的本来内涵。东噶老师说, 很多人在讲到佛教的这一名词时,他们解释说所谓 “万法唯心”、“唯识无境”,实际上除了我的心识以外,什么都没有,因此整个世界都是我的心所创造的。他说这是很大的误读、误解。佛教的意思是说, 每个人由前世的业因所决定,因此,今世在他心中所呈现的外界的景象是不一样的。例如一碗水在魔鬼面前呈现的是一碗脓血,在天神面前呈现的是一碗甘露,在凡人面前呈现的是一碗水。他在举了佛教中的这个经典例子后,又生怕大家听不懂,又举了我们日常生活中的一个例子。比如夏天到了,我们的学生卓玛、拉姆、尼玛三位同学上街买裙子,当她们走到西单商场卖裙子的柜台挑选裙子时,卓玛指着 一件雪白的长裙说,这件裙子太漂亮了,我们三个个头、胖瘦、肤色都差不多,我们三个就买这一件吧!当话音一落,拉姆马上接着她的话茬说,哎呀!这个裙子太一般了,我可不买这一件。尼玛又接着说,拉姆,你的眼力太差了吧!这个裙子还好看呀!简直太难看了,我才不买呢。东噶老师在讲完这个例举后,课堂内一片笑声。通过这个佛教的典型例子和同学们现实生活中的具体例子,大家对唯识宗的这个核心概念有了一种敞亮感。东噶老师便以总结的口吻说,以上所举的这两个例子说明,我们每个人成长的环境不同,接受的教育各异等,这就决定了我们不同人对外部世界同一件事物的感受也就不一样了。从这个意义上讲,是每个人的心在决定外境对象,而不是外境决定每个人的心。

1991年,东噶•洛桑赤列教授出席北京国际藏学研讨会

1991年,东噶•洛桑赤列教授出席北京国际藏学研讨会

东噶老师在讲到宗喀巴大师“缘起性空”思想时,就空的问题也作了极其精彩的阐释。他说,有些人将“空”理解为空如零,什么都没有,例如我眼前的这张桌子明明是客观存在的,佛教就说不存在,这就是佛教中观思想的空义。东噶老师说,这完全是错误的,不符合中观思想的原意和宗喀巴大师的思想。古之贤人并非弱智,岂能犯此低级错误?

东噶老师说,中观宗所讲的性空是和缘起紧密地联系在一起的,一切事物是靠内因外缘的聚集而产生,变化而发展,散失而消亡。其中,离开这因缘和合以外的一个独立的、有自性的、有自体的、有自相的实体性的事物是没有的。就此而言,谓性空,如果认为有这样的实体性事物,此则是龟毛兔角式的怪物,实际上这样的东西是根本不存在的。而无始以来,被无明烦恼所遮蔽的凡人们即将这样一个根本不存在的东西当作真实的存在去追逐、贪恋,由此形成了流转轮回的一切皆苦的苦难循环状态。修持佛法就要砍断这一无明烦恼所造成的恶性链条。从而获得解脱成佛的无上妙果。东噶老师的这些讲课内容,可谓精彩纷呈,将抽象的佛教理论解释得惟妙惟肖,淋漓尽致,力透纸背,使我们这些听闻者疑惑顿解,豁然贯通。

对东噶老师这一次讲授藏传佛教宗派史的方法, 当时我心存疑虑,心想,他为什么以六度为框架概念来讲授藏传佛教宗派史。近年来,我读月称论师的 《入中论释》和宗喀巴大师的《入中论疏》后,才明白了东噶老师是以《入中论》的体系架构来讲解藏传佛教宗派史的。月称的《入中论释》及宗喀巴大师的《入中论疏》是中观宗的重要经典著作,也是格鲁派学习五部大论时的必读书目。此书就是按六度的体系架构撰写的,从布施度到禅定度其内容写得提纲挈领,提要钩玄。而到了智慧度时,则完整而系统地讲述了唯识及其各支派的思想,中观自续派及其各支系的思想、中观应成派思想,尤其是应成派讲得更加细致、深入。宗喀巴大师的《菩提道次第广论》中的止观章也是以这样的方式写的。这样一来,我们才恍然大悟,东噶老师三十年以前的独具特色的讲课形式原来源自月称论师的《入中论释》,其博学由此可见一斑。

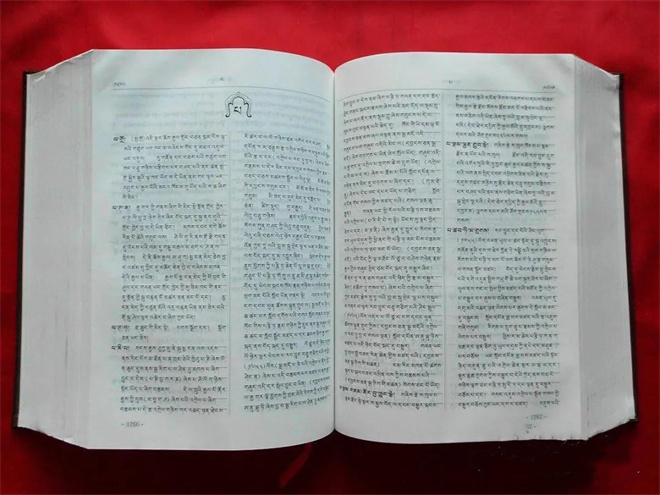

《东噶藏学大辞典》

《东噶藏学大辞典》

《东噶藏学大辞典》手稿

《东噶藏学大辞典》手稿

从上世纪70年代中期至80年代中期,我与东噶老师结下了一段难得的殊胜因缘,真可谓是天赐良机,人生大幸。1985年夏,东噶老师拟调回故里西藏大学工作。临行前,我登门拜访并求教东噶老师,当时北京天气很热,东噶老师看来喝了点啤酒, 稍有醉意。当时我就跟他说:您调离我们学校,对我校的藏学事业真是一大损失,对我来讲,也失去了随时求教的机会。他说:北京夏天太热,加之海拔又低,我年纪大了,确实有点不适应。回到拉萨,气候等各方面对我很适应,晚年可以多做点研究工作,我有很多研究和写作计划,到拉萨后,各方面的条件都很好,静下心来可以干很多事。他还说,以后我经常会来北京,也会到民院,您有什么问题,那时也可以询问。正好讲到这里的时候,才旺拉姆老师带着一暖瓶啤酒来给东噶老师送行。我们又聊了很长一段时间,当我快要走的时候,我向东噶老师提了一个请求:请老师能否给我推荐一本专讲藏传佛教各宗派思想教义方面的书。当时,东噶老师毫不迟疑地、不假思索地给我推荐了拉卜楞寺阿芒活佛写的《萨迦、宁玛、噶举诸宗派见地之差别略议》一书,并说这本书现藏在民族文化宫图书馆,你可以随时去查阅。后来,我在民族文化宫图书馆找到了此书,并由藏译汉。这些重要资料后来在我的专著《藏传佛教思想史纲》一书中采用了。

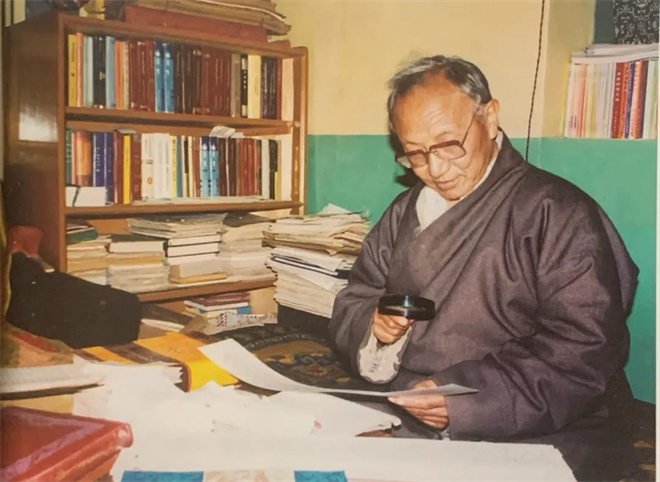

讲到这里,我便想起了李商隐的两句诗,“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”。按照冯友兰先生的理解,李商隐的意思是说,他想着年老的时候隐居于江湖之上,那时,他便带着整个世界进入一只小船之中。他说的这个世界,我理解就是创作诗词的精神世界,或曰精神境界。这是属于他自己的思想世界,精神港湾。东噶老师晚年回到拉萨,在属于他自己的精神世界里笔耕不辍,创作出属于自己,又为广大读者所飨的精神食粮,以便奉献于我国的藏学事业。回到拉萨后,东噶老师真是这么做的。通过辛勤耕耘,他以一己之力,创作出了数百万字的煌煌巨制《东噶藏学大辞典》。通过这个词典扉页上的图案,可以看出他积累了上百万张卡片的词条,编撰了近200万字的大辞典。如此大部头的巨著,他是一字一字抄写出来的,其付出的辛勤汗水可想而知。一个接近七十岁的老人,不知花去了多少的精力,才完成了这样具有里程碑意义的经典著述。真可谓是“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。”我们用曹操的这个著名辞句来形容东噶老师晚年的学术功业,是再恰如其分不过了。东噶老师引经据典,博闻强记,终生勤勉,孜孜不倦, 可谓好学深思之士,博学笃志之人。他的著述言简意赅,文约义丰,质朴无华,可谓是绚烂之极,归于平淡。他指导学生不遗余力,全身心投入,培养了中国藏学的诸多栋梁之才,对中国藏学的教育和科研事业起到了普遍推动的作用,真可谓是功莫大焉!藏族历史上,有所谓的“三贤者”,即“词章善巧者为萨迦班智达,义理精深者是布顿仁钦朱,词义兼通者即宗喀巴大师”。而我们今天可以说,东噶•洛桑赤列老师是传统文化和现代知识结合的典范,他文、 史、哲、宗兼通,大小五明皆晓,称他为现代百科全书式的藏学大师,可谓名至实归。

讲到这里,我便想起了李商隐的两句诗,“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”。按照冯友兰先生的理解,李商隐的意思是说,他想着年老的时候隐居于江湖之上,那时,他便带着整个世界进入一只小船之中。他说的这个世界,我理解就是创作诗词的精神世界,或曰精神境界。这是属于他自己的思想世界,精神港湾。东噶老师晚年回到拉萨,在属于他自己的精神世界里笔耕不辍,创作出属于自己,又为广大读者所飨的精神食粮,以便奉献于我国的藏学事业。回到拉萨后,东噶老师真是这么做的。通过辛勤耕耘,他以一己之力,创作出了数百万字的煌煌巨制《东噶藏学大辞典》。通过这个词典扉页上的图案,可以看出他积累了上百万张卡片的词条,编撰了近200万字的大辞典。如此大部头的巨著,他是一字一字抄写出来的,其付出的辛勤汗水可想而知。一个接近七十岁的老人,不知花去了多少的精力,才完成了这样具有里程碑意义的经典著述。真可谓是“老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。”我们用曹操的这个著名辞句来形容东噶老师晚年的学术功业,是再恰如其分不过了。东噶老师引经据典,博闻强记,终生勤勉,孜孜不倦, 可谓好学深思之士,博学笃志之人。他的著述言简意赅,文约义丰,质朴无华,可谓是绚烂之极,归于平淡。他指导学生不遗余力,全身心投入,培养了中国藏学的诸多栋梁之才,对中国藏学的教育和科研事业起到了普遍推动的作用,真可谓是功莫大焉!藏族历史上,有所谓的“三贤者”,即“词章善巧者为萨迦班智达,义理精深者是布顿仁钦朱,词义兼通者即宗喀巴大师”。而我们今天可以说,东噶•洛桑赤列老师是传统文化和现代知识结合的典范,他文、 史、哲、宗兼通,大小五明皆晓,称他为现代百科全书式的藏学大师,可谓名至实归。

(本文选自《东噶•洛桑赤列——从活佛到教授》,中国藏学出版社2018年出版。原文题目《上师星陨,功德常青——缅怀东噶•洛桑赤列老师》,作者班班多杰,中央民族大学资深教授、博士生导师)

东噶•洛桑赤列小传

东噶•洛桑赤列(1927—1997),现代著名藏传佛教高僧、藏学家。西藏林芝县人。

民国二十三年(1934)7岁时,经十三世达赖喇嘛土登嘉措圈定,被认定为林芝觉木宗扎西曲林寺第八世东噶活佛(“东噶”意为白海螺,东噶活佛是受到清朝康熙皇帝册封的呼图克图之一)。7—10岁在扎西曲林寺学经。民国二十六年(1937)10岁时入拉萨色拉寺麦扎仓学经,于民国三十六年(1947)获藏传佛教格鲁派的最高学位“拉然巴格西”。随后进拉萨上密院学习密宗,并到寺外拜师学习文法和诗学,直到1954年。1956年后,担任塔工宗教事务委员会副主任。1959年,中央民族学院开办古藏文专修班,被推荐担任藏文教师。1965年返回西藏。1978年恢复工作后,重新回到中央民族学院任教,并担任藏族文学专业的硕士研究生导师。1980年被中央民族学院评为副教授,1986年评为教授,1987年国家人事部授予“国家级有突出贡献的优秀专家”称号。后调到西藏大学担任教授。历任中国佛教协会理事、中国佛协西藏分会常务理事、西藏自治区政协常委、西藏社会科学院名誉院长、中国藏学研究中心副总干事,第六至第八届全国政协委员等职。

论著有《汉藏历史词典》、《汉藏历史年表》、《论西藏的政教合一制度》、《西藏各教派斗争史》、《布达拉宫及大昭寺史略》、《诗学明鉴》、《西藏目录学》、《论西藏教育》等,校勘注释《贤者喜宴》、《红史》、《颇罗鼐传》、《旧式公文》等,还参加了《藏汉大辞典》、《布达拉宫史》、《拉萨志》等的编写和审定。

来源:中国藏学研究中心

编辑:喜热布