——访十世班禅大师的女儿 ——文/李菁

1957年,十世班禅大师在日喀则

1957年,十世班禅大师在日喀则

不仔细找,很难发现隐没在北京东总布胡同一群普通民宅中十世班禅大师的家。进了那扇铁门,宽敞的院中央是一座富丽堂皇的三层小楼。“先上去拜一拜吧!”曾在十世班禅身边多年的一位藏族工作人员,一直谦和地微笑着。三楼是专门为已圆寂多年的十世班禅设置的纪念堂,我们熟悉的班禅大师的那张画像,就在阵阵诵经声和氤氲香烟包围中。转过正中间,摆放着班禅与妻子结婚周年的纪念照,提示着这位经历过历史沧桑的班禅大师的特别之处。

“公主”仁吉

“班禅转世600多年了,就这么一个女儿……”6月10日下午,在将记者带进会客厅等候时,工作人员这样轻轻说了一句,它恰如其分地揭示了马上要到来的“主角”非同一般的身份。 再过几天就满23岁的尧西•班•仁吉旺姆穿着藏装走进房间,礼貌地寒暄后,便端坐在客厅最中间那幅巨大的雪域高山油画下,那不是一个属于家庭环境下舒服而自然的坐姿,但却是绝对标准的“外交”姿态。桌前放着仁古手写的几页纸,大约足提醒自己采访中要表达的一些话,也许从很早开始,仁吉就要开始学会习惯这样的角色与场合。 1983年,仁吉出年于北京,她的全名叫尧西•班•仁吉旺姆,是父亲——十世班禅为她取的,密宗含义是:智慧的圣母。“我小时候非常胖,像40岁以后的父亲,就是他给内地大多数人的印象。”高挑、消瘦的仁吉说现在的自己更像40岁以前的父亲。 也许从出生那刻起,这个生命便注定与众不同。“我从小身边工作人员非常多,有四五十人。带我长大的,是父亲所在的扎什伦布寺的喇嘛。所以我从小就是和喇嘛、活佛一起长大的。我小时候专门有6个工作人员带我,有的是开车的,有的是陪我玩的,还有专门拿锅碗瓢盆的或者尿布和痰盂的,所以从小就从没孤单过。” 仁吉记忆中的父亲,是一个非常虔诚的佛教徒。班禅每天早上5点起床念晨经时,工作人员把小仁吉放在父亲腿上,“父亲比较胖,他盘腿坐着的时候,比较大。所以我小时候就是在他的念经声中长大的”。 在父亲呵护下成长的仁吉无疑是位幸福的公主。周一至周五住在城里,周末时一家会去西山的另一个家,那里养了很多小牛、小马等。父亲会陪小仁吉给小动物取名字,藏名、汉名都有。“我印象最深的是,父亲不管去哪里,离家前,他总会在我额头、两颊左亲右亲一共五下,回来时候也这样,这并不是一个藏式的仪式,这是父亲对我的爱。” 可惜这样温暖的场面永远停留在了仁吉5岁半的记忆里。不过虽然失去了父亲,仁吉在北京的童年也算富足而快乐。1991年她上了学,小学同学大部分都知道她的身份,“同学们对我都非常好,唯一不习惯的就是我名字太长,他们叫得不习惯。正好我从小学一年级就是班长,又姓‘班’,所以他们干脆就喊我‘班长’。老师后来也学着这样,直到现在他们看见我还喊‘班长’”。 班禅去世时,仁吉的母亲才31岁。把仁吉培养成人,就成了母亲此后生活的全部重心。小学毕业后,母亲决定送仁吉到美国读书。那一年只有13岁的仁吉投奔到也是刚在美国落脚不久的母亲的五姨家里。一家人生活在黑人较多的布鲁克林区,语言不通,生活条件一下子也今非昔比,仁吉感觉一下子从天堂掉到地狱,她甚至学会了和试图欺负自己的黑人孩子打架,“不是不适应,是非常不适应”。而在国内,仁吉后来听工作人员说,她去美国的半年多,母亲的眼睛还是肿的。 纽约生活使仁吉的外形也有了很大变化,不但个头一下子迅速蹿到了1.7米左右,体重也从原来的120多斤掉到100斤左右。几个月后,母亲到美国来看她,仁吉在机场看见母亲,冲她大喊了一声,但母亲竟没认出她来,仁吉又喊了一声,直到第三次冲上去拍着母亲肩膀,母亲才认出眼前这个瘦瘦高高的女孩竟就是自己的女儿。 几个月后,仁吉告别纽约,来到洛杉矶。 “在洛杉矶,我上的是一个私立的国际学校,从初中到高中一共不到150人。大家都是从不同国家来的,都像兄弟姐妹一样,大部分人都知道我的身份。刚开始可能比较好奇,尤其是这几年藏文化在国际上比较热,时间长了,大家也没觉得有什么特别的。”在这所贵族学校里,仁吉的同学有来自日本索尼家族、韩国三星家族的,还有一些中东石油大亨的孩子。 母亲为仁吉找的监护人是好莱坞大名鼎鼎的动作明星斯蒂夫•辛格,因为他是位藏传佛教信徒。每周末斯蒂夫•辛格都会来学校接她。“他在美国是偶像级人物,他来接我,我当然也很有面子。”仁吉笑着说。最重要的是,他给了仁吉一个家的感觉,“他有6个孩子,跟我年龄差不多,可以跟我一起玩”。斯蒂夫•辛格住在有名的比佛利山庄,经常组织party,仁吉说,只要那些叫得出名字的明星,她都见过。从14岁长到19岁,“我也算是在好莱坞长大的孩子”,所以大学毕业后,仁吉还接到不少好莱坞导演找其拍戏的邀请。 “我从小就有很明确的目标——继承父亲的遗志,长大后为藏区做点事情。正好去年阿妈啦转达锦涛叔叔和延东阿姨(统战部部长刘延东)的意愿,希望我回国。所以我把别的机会,像一些基金会、‘哥大’、‘牛津’等等,全都放弃了。”去年8月,毕业于弗吉尼亚大学政治系的仁吉回到北京。

尧西·班·仁吉旺姆

尧西·班·仁吉旺姆

父亲班禅 仁吉第一次的西藏之行,竟就是与父亲的诀别。 1989年1月28日,正在上幼儿园的仁吉被匆匆接走,跟母亲一起从北京坐专机到拉萨、又从拉萨坐直升机到日喀则,“当时只是说父亲身体不舒服,消息还是封锁的”,看到身边很多人都在哭,有些人甚至晕厥过去,5岁半的小仁吉并不清楚发生了什么。 “我看到爸啦特别高兴,因为他去西藏也有一段时间了,我好长时间没见到他。他当时是躺着的,我蹦蹦跳跳地跑去跟他说话,但他不理我,我又说话他还是不理我,我感觉不对劲了,我一直是父亲的掌上明珠,他从来没对我这样过……” 其实在仁吉与母亲去西藏前,十世班禅大师已经圆寂了。 1989年1月9日,班禅离京去日喀则,参加五世至九世班禅合葬灵塔、东陵札什南捷的落成开光典礼。此后,又马不停蹄地参加座谈会、为信徒摸顶等,终因过度疲劳,在1月28日上午8点左右圆寂。 “选班禅之前都有打卦,那时候就说父亲一生有两大劫,一是父亲一生会有十年的牢狱之灾,另一个是说在他50岁那年有一劫,如果他闯过这一劫,就可以活到80多岁。父亲也知道这一点,他还差十天就到51岁,母亲也不希望他去,就算讨个吉利嘛!但父亲这次是为了给前任的班禅灵塔开光,他之前算了一卦,说后面的三年都不宜开光,所以父亲还是决定去了。” 若干年后,仁吉经常想起父亲离开北京时的种种细节:父亲经常跟她讲起“香巴拉”的故事,“香巴拉”在藏语里是天堂极乐世界的意思。“他告诉我香巴拉没有痛苦,你想得到什么就能得到什么。我是小孩子什么也不懂,我就缠着父亲问他有没有小动物、游乐园什么的,父亲没有回答我,只是说以后我们都会在香巴拉见面……”那次班禅登上飞机后显得特别难过与不舍,他一次次地把仁吉叫到飞机舱里,叮嘱再三,还告诉身边人说,今后对待她们母女,要像对他一样好。“那时候大家都没有想很多,我也小,现在想起来,充满了预兆。” 在这幢房子里,班禅整整生活了27年。1961年底,对当时轰轰烈烈的人民公社等运动产生了强烈质疑的班禅,用一年时间写了—份很长的报告上交中央,这份报告日后被称作“七万言书”。没多久,“七万言书”被打成“反动纲领”,班禅被撤销一切职务,同时扣上了“反社会主义、反人民、图谋叛国”三顶帽子。有心保护班禅的周恩来将班禅从拉萨接到北京,安排他住进了这所原来沈钧儒的寓所。 但“文革”开始后,仅27岁的班禅还是没有逃过此劫,后来有了10年的牢狱之灾,也许正是这样的磨难,使班禅有了对俗世生活的向往。1978年,班禅参加由民主人士组成的代表团去外地考察,而考察团副团长是原69军军长董其武,一路下来,与班禅距离最近的,却是与其年龄相仿的董其武的警卫。班禅委托这位警卫员给自己介绍结婚对象,热心的警卫员满口答应,回北京后将此事委托给董其武的外孙女李洁。 那一年李洁只有19岁,出于好奇,她带着自己的五姨见了班禅,而班禅一见之下便对这位美丽大方的女军人充满好感,直接而大胆地表露了爱意,一段传奇的爱情故事由此诞生。 这段婚姻曾遭女方家人的反对,首先就是李洁的外祖父董其武。“一是父亲比母亲大很多,另外他还没有平反,那时最热门的两个职业是军人和大学生,母亲正好都占了,她家庭条件又好,长得也漂亮,家人肯定反对。”至于是否有宗教方面的阻力,仁吉特地解释说,外界很多误解都是因为对大乘佛教不太理解,在藏区很多活佛都结婚。“西藏是全民信教,活佛做什么事情,大家都认为是有道理的,也尊重他们的选择。”一直坐在旁边的工作人员补充说。按照格鲁派规定,班禅结婚后只穿藏服不穿袈裟,“这说明父亲对外从来没有隐瞒过结婚的事实”。 班禅与李洁虽然只有短暂十年的婚姻,但他们的感觉证明了彼此当初这份选择。“我印象中他们很恩爱,从来没吵过架。”仁吉说,母亲李洁经常说自己上辈子肯定是藏族人,“吃那些生肉,我看她吃得比藏族人还夸张”。有重大活动时,母亲都穿藏装,因为班禅属于包括青海、四川、西藏、甘肃在内的全藏区,母亲也要配合不同场合穿不同样式的藏装。 与班禅结婚后,李洁做了班禅“文革”之后唯一一位专职秘书达十年之久,如今李洁仍在政协工作,她的父母依然在世,外公和外婆还经常过来陪她们母女住一段时间。仁吉说,受父亲佛教影响,母亲一生低调,所以外界对她所知甚少。十世班禅大师的母亲和弟弟现仍在青海,身为全国政协委员的母亲在每年两会时,也会来北京。

责任

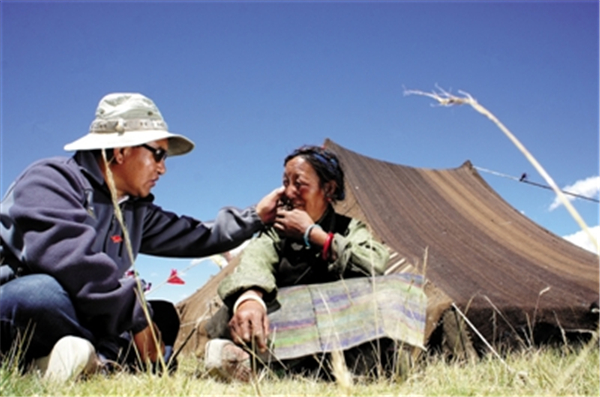

2000年,就要满18岁的仁吉给自己这样一份“成人礼”——和母亲一起回西藏“看”父亲,“我真的很想他”。这是仁吉第二次去西藏。看到几乎每个藏民家里都供奉着父亲的照片,仁吉再一次感到了那份沉甸甸的责任。“大家都这么热爱父亲,我一直觉得我应该为这些老百姓做点什么,因为我是我父亲的女儿。我很小就知道不论做什么事情,好坏都直接影响父亲的声誉,所以,那份责任心,从小就有。”(右图:十世班禅和女儿仁吉) 2002年夏天,为了学藏传佛教和藏文化,仁吉第三次到西藏,也在那里度过了自己的19岁生日。翻看着当时在西藏拍的照片,仁吉轻轻说了一句:“这是父亲圆寂后我第一次在离父亲那么近的地方过生日,真的很开心。”为她准备的生日蛋糕也是西藏有史以来做的最大一个。 在这一次停留的45天里,除了学习,仁吉的另一个任务就是见各地来的藏民。“每天都有成千上万的老百姓拿着哈达自发来看我,有时一个村的老百姓租车来。”仁吉说,那几天拉萨的哈达店都卖疯子。身边的工作人员经常开玩笑说,下次回去的时候通知他们,他们提前开个店,肯定赚很多钱。“每天都会有很多人来看望我,我一天不停地重复给他们戴哈达的动作,胳膊都肿得很高。”还是母亲比较有经验,提前给仁吉准备好了药膏。 到下面一个寺庙去时,得知消息的藏族群众早早排在那儿,曲曲折折的队伍围着寺院转了两三圈,竟绵延数十里,等待着对她的朝拜,不少人都是跋山涉水从很远的村子赶过来的。这样的场面在仁吉童年回西藏时也有,很多藏民一大早守在路旁,只是因为她与母亲的车要过那儿,“小时候不懂,觉得好辛苦,坐车都不能睡觉,因为永远都有人在看你”。那时候的仁吉每次都被那庞大的人群弄得晕晕的,但现在,她对这一切都有了深刻理解:“我一直是学生,也没为他们做什么事,我觉得他们把对父亲的爱转移到我身上,在我身上也寄予了很多希望和感情。” 仁吉很真诚地说,她感受到的是一个民族对自己的爱,回馈他们,是她的最大心愿。虽然穿着时尚,仁吉说自己骨子里其实“很藏族”,“我从小就受民族的熏陶,说藏话、穿藏装、吃藏饭。那时每周六各个地区信仰父亲的信徒从各地赶来,都会来家里朝拜父亲,所以,对藏族,我当然有一份特殊的感情”。23岁的仁吉似乎还没有把未来的婚姻问题放在考虑之列,“现在阿妈啦经常会冷不丁地说,‘我像你这么大都结婚4年了,你怎么还没动静?’“仁吉笑呵呵地说,一半藏族一半汉人血液的她还没有考虑未来的伴侣到底是藏人还是汉人的问题。“我舍不得放下我们藏民族的老百姓,不理解我这个心情肯定是不了。除了这个,一切都随缘。” 在美国大学毕业后,23岁的仁吉本来可以像别的年轻人一样,按照自己的心愿选择自己的生活,但注定要承担的这份角色,又让她毫不犹豫地回国。虽然在别人眼里,她可能没有那么大的自由,但仁吉很诚恳地说,“历史选择了我,是我的幸运”。 去年8月回国后,在有关方面安排下,仁吉进清华大学读金融专业的博士,重返国内的仁吉开始重新适应她曾经成长的环境,包括学会在清华大学里骑自行车,刚开学几个星期,摔得全身都是青。 刚到清华,时尚、年轻的仁吉经常被认为是MBA的学生。而且刚开学时,教室里从没有人坐在她身边,这让她奇怪又伤心,“这在美国叫discrimination(歧视),我想为什么对我这样啊?”起初仁吉也不好意思问为什么,熟悉了之后才知道,在清华如果一个女孩子长得还OK、又比较喜欢打扮的话,大家都不敢坐在她身边。仁吉这才释然,“怎么这么保守啊!”这也算是她回国后需要重新适应的文化部分吧!仁吉笑着说,习惯了这种文化环境后,现在她对同学是否还坐在身边也无所谓了,“同学们觉得我很特殊,不是我身份特殊,而是觉得我经常化妆、弄头发,穿着、样子都很特殊”。 对仁吉来说,到清华的另一个变化是从文科跳到理科,好多数学科目一下子让她应接不暇。“而且在美国十年都是用英文授课,现在回来用汉语,平时聊天说话还可以,但是专业术语真的听不懂。”仁吉不讳言她有压力,“身上的负担肯定很重,说没有压力是骗人的,但我努力把压力化成动力。”仁吉很清楚,自己的一举一动,都直接与父亲的声誉相连。平平常常、舒舒服服的生活可能对别人来说已经不错了,但对她来说,却远远不够,“一定要为藏民族做点事情”。 “父亲是我一个永远的目标,他在我心里,我每天都在努力,也感觉每天向他靠近一点点,这让我很欣慰。”23岁的仁吉,用超出她年龄的庄重口吻说。