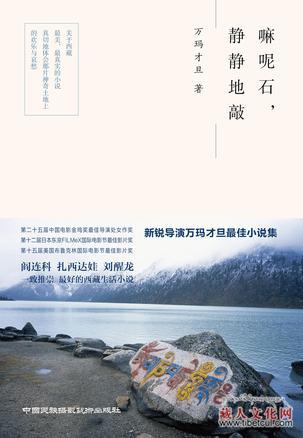

嘛呢石,静静地敲

严英秀

《嘛呢石,静静地敲》这部小说集,我是在飞机上读完的。从兰州到杭州,到北京,到上海,到大连,整个六到七月的行程中,我一直随身携带着它。这并非出自勤勉,而是因为,我那时忙着想要为它写点什么。但终究,我什么也未能写出来。事实证明,这部书的秉性之一,就是拒斥那种急功近利的浅阅读。

尽管如此,我还是收获了一个别样的发现:在飞翔的静止形式中,在一万二千米的高度上,读《嘛呢石,静静地敲》实在是一种适宜的时机。在偶尔的气流颠簸中,将目光从书页上投向舷窗外时,看到的永远是云。它们或浓,或淡,或密密地堆积,或慢慢地游走。它们千姿百态,却无一例外地从容着,淡定着,好像从不急于赶往某个方向,好像唯此刻是永世安好。天高地远,它们生来就天长地久——这多么像万玛才旦笔下的小说所呈现出来的一种生活形态:那些遥远的草原和村庄,那些混沌无名的时间,那些随日光流年渐次隐退的爱恨情仇,那些闲云成雨的人生,那些百转千回的溪流,在大地的皱褶里无声地流淌,像是遗忘般诉说着关于一个民族的铭记。

行云流水,是的,这就是万玛才旦的小说给我的感受。纵观《嘛呢石,静静地敲》中的十个短篇,每一个故事都是平常存在,所有的篇章都是自然叙述。简单,平淡,从容,自然,已然构建了万玛才旦小说基本风格的是这些朴素的形容词。作为一个藏族作家,作为一个以青藏为创作题材的西部小说家,万玛才旦摒弃了一度盛行至今方兴未艾的那种写作模式:迎合东部期待视野的边地风情展示,民族宗教、文化炫美心态下的传奇追述,以及,貌似深刻神秘的时髦而冷漠的“原生态”纪事。他走上了另一条道路,以当下的,普通的,日常的藏人生活为自己的书写内容。究其深里,这样的选择不仅仅关乎到小说的取材方向,更是一种严肃的自觉的文化立场。毋庸置疑,如此立场在万玛才旦的写作中肯定是必要的。

《午后》实在是一部饶有兴味的短篇佳构。少年昂本一觉醒来,记起自己和情人卓玛今晚有约,便心急火燎地走到了田间小路上。路上亮晃晃,如白昼一般,他抬头看了一眼天空说:“今晚的月亮真亮啊,刺得我都睁不开眼睛。”但他还是觉得舒服,因为“今晚的风很好”。接下来,昂本依次遇到一条蛇,听说他要去约会便莫名其妙地嘲笑他是傻瓜的少年贾巴,想嫁给他的二十岁小寡妇周措,一只黑猫,一辆手扶拖拉机,一只黄狗,想招他做上门女婿的东巴大叔,最后,他来到了卓玛家门前,却猝不及防地撞到了卓玛的父母兄弟所有人。“跟情人约会时被她家人看见是最令人尴尬的事”,“平常这个时候,卓玛家的大门都是紧紧闭着的,人都睡了,今晚不知为什么会这样。”小说的最后,卓玛涨红着脸说,“傻瓜,现在才是午后,太阳还在头顶呢。”少年昂本懵了,他不知所措,过了好一会儿才说,“那我回去再睡一觉。”

就是这样,《午后》讲述了一个“几乎无事的喜剧”。我之所以最先评述这个短篇,是因为它简单却集中地体现了万玛才旦小说最炫目的特质之一:轻盈,洒脱,足够的善意,有节制的魔幻。日光之下无新鲜事,但有一个少年却将太阳当成了月亮,小说的卖关子给予读者的不是嘲弄(我们竟然也随着懵懂的昂本走了一路的月亮地),而是充溢的温情,只有胸怀太阳一样炽烈的赤子之心的青春少年,才会犯下如此“美丽的错误”。而写下这样故事的人,他的心里,定然也撒播着月光般的明亮和纯净吧。

正如《午后》所呈现出来的,万玛才旦的小说世界是简单的,但这样的简单绝不是一览无余的粗陋,场光地净的直白,而是幽深无边的青山捧出的那一声鸟鸣,是满园春色偶露峥嵘的那一枝红杏,是苍茫大海上驶来的八分之一的冰山,是历尽千山万水的朝圣之路在佛光下无语匍匐的那一拜。万玛才旦深谙简约之于短篇小说艺术的重要性,他披荆斩棘,将婆娑缠杂的叙事藤蔓一一归顺,修理,删繁就简成精干利落的白描枝干。篇幅短小了,故事简洁了,但回味更悠长了,寓意更丰厚了。《嘛呢石,静静地敲》《八只羊》《脑海中的两个人》《一块红布》都是如此,看上去极为平实简练,却又充满了多重隐喻,是经得起深度阐释的小说文本。

《陌生人》的故事,看似波澜不兴,却激流暗涌,意味深长。一个“陌生人”从遥远的大地方来到村庄,寻找叫卓玛的女人。他认定这是二十一个卓玛的故乡。藏语“卓玛”,即“度母”的意思,二十一度母,是雪域大地的慈悲之神。陌生人为什么来找卓玛,他是谁,有着怎样的过往?为什么,他说“你们这里的阳光比我们那里的好”?为什么,他口袋里有大把大把的钱,脸上却是“一副疲倦和哀伤的神情”?虽然小说始终未对这些问题给出答案,“寻找卓玛”这条主线的象征意味是含蓄的,潜隐的,但也是能指的,欲藏还露的。问题是,卓玛的“故乡”并不能给予这个执着寻找的陌生人他期待中的回应和交集,这个小小的村庄,满街游荡着无所事事被廉价酒灌得摇摇晃晃的年轻人,一棵挂着许多哈达的歪脖子树,“人们相信它是一棵神树”,但它“看上去一副无精打采的样子”,“孤零零地立在那儿,在阳光的照射下显得蔫不拉唧的”。小卖部里那个叫卓玛的女孩把“瓜子皮吐到前面的水泥地上,地上白花花一片。”为了挣到陌生人承诺的一百元钱,更多的卓玛纷纭而来——她们都不是他要找的卓玛。最后,一心想要离开这里的售货员卓玛跟着他走了,当然,她也不是他要找的卓玛。陌生人离去时“有点失望,也有点失落”,但这一点也不影响村人用他留下的三瓶酒继续热闹下去。

我不知道为什么,几次读《陌生人》,心都被一种无可名状的忧伤牵扯着。也许,众生皆有神性,安宁趋善的生活就是佛境,但茫然和无知,浮躁和喧嚣,使得我们成了“故乡”的“陌生人”, 神迹永在远方。那么,一个民族的文化传承,一种传统的有效延续,到底需要怎样的内里的支撑,怎样的精神的交接,才不至于在变异中遭遇坍塌,在“形式”中走向沦丧?

万玛才旦精通汉、藏双语,除了写小说,他还从事翻译。他曾将广泛流传于藏区大地的一个经典民间故事翻译为汉语的《西藏:说不完的故事》出版。这本“说不完的故事”是一个大故事套二十余个小故事的叙述框架,而众多故事的源发是因为赎罪之人德觉桑布受大师旨意,要将如意宝尸背回人间,造福世人。完成任务必须遵循一个规则,背宝尸过程中他不能开口说话,一旦说话,背上的宝尸就会飞回去,他又得重新去背。但如意宝尸是个太会讲故事的精灵,它以妙趣横生引人入胜的故事引诱德觉桑布,使其无论怎么克制小心最终都情不自禁地发问或感叹,从而前功尽弃,一次次从头再来。德觉桑布背宝尸的故事让我自然地联想起推石头上山顶的西西弗斯,但显然,它比后者多一份藏人智慧的轻松,有趣,少一份西方哲学的悲剧宿命感。这里,之所以提起这部民间故事集,并不是我想插进来对万玛才旦翻译才华的赞扬,而是因为在他的短篇《第九个男人》中,我欣喜地看到“说不完的故事”传统对万玛才旦小说叙事的渗透和影响。万玛才旦深刻了解藏民族叙事故事的精髓,他成功的化用使作品浑然天成地拥有了一钟蕴藉的民族性,在汉语小说中不可多得的异质性,散发着一种迷幻而又亲切的气息。

《第九个男人》中的第九个男人,是作品中着墨不多但却属精心打造的“男一号”,这个人物猛一看,像极了尸语故事中背宝尸的德觉桑布,在女主人公雍措每讲完与一个男人的情史后,他都要情不自禁地插话,给予评价,偶或表示理解,认同,但更多的是鄙夷不屑和愤恨。他的话往往只有寥寥一言半句,却有居高临下的优越,置身事外的敏锐,颇见见多识广,才德俱全。这“第九个男人”以他的插话串起了小说中的九个故事,同时也塑造了卓然不群的自我形象,使得读者眼前亮了心头热了,随同雍措一起对她将要开始的第九段生活,充满了幸福的期许。但幸福就像那个狡猾的宝尸,“噗哒”一声又飞回去了:这第九个男人其实质和雍措所经历的前八个男人一样丑陋,他言行不一,是一个彻头彻尾的伪君子。如果说前面的八个男人分别代表了八种不同的人性之恶,那么这第九个男人则是那种最让人不堪忍受的阴暗。

应该说,这第九个男人算得上是万玛才旦笔下一个极富性格的典型形象,值得玩味再三。但我掩卷而思,意绪却总是缠绕到小说的女主人公身上。雍措,这是个怎样的女人啊,她正当年华,脑子和欲念一样简单,一不小心就陷进了狭促险恶的环境。男人们要掳掠她的身体,女人们则妒嫉她的美貌。她先后遭遇了破戒的僧人、始乱终弃者、奸商、卡车司机、骗子、性亢奋的放羊娃、性无能的村霸、视女人为生育工具的独生子,饱经欺骗、凌辱、暴力和抛弃。小说开头第一句便说:“在遇到这个男人之前,雍措对所有的男人都失去了信心。这个男人是雍措的第九个男人。”然而,正是这个男人,使雍措重新焕发了对生活的信心和幸福感的男人,却成为伤害雍措最致命的人。作品结尾处,雍措不知去向,留给第九个男人的是雍措的两根长长的发辫。雍措万念俱灰,削发为尼了吗?或者,斩断情丝,流落他乡,又去遭遇不可知的厄运?甚至,一死了之?故事在这里戛然终止,设置了无穷悬念。

这实在是一个浸泡在苦水中的悲惨的女性,她命运多舛,令人唏嘘不已。但让我惊异的是,就是这样一个女性,这样一个极尽繁复的苦难文本,万玛才旦的笔调也是平静的,淡定的,从容的。他不渲染苦难,似乎苦难原本就是生活的本相;他不夸大同情,因为同情于残缺的生活无补;他不煽情人物的承受,甚至,他让雍措在面对接踵而来的打击时,脸上挂着的一度是茫然的、混沌的、麻木的表情——这真实的笔触令人心颤。其实,世界上从无可量化的痛苦,痛苦的大小轻重完全取决于当事人的感受力。雍措面对自身的痛苦遭遇,是后知后觉的。她没有哭天喊地,没有悲痛欲绝,她几乎没有选择过人生,只是被动地接受着命运。当世界以“男人”的面目露出狰狞之相时,她无力抗争,只是做着一点本能的挣脱。这是一个蒙昧而坚忍,懵懂却宽厚的女性形象,她不同于那些熠熠生辉的完美女性,但却是代表着最民间的另一种“地母”。万玛才旦以冷静克制的叙事风格,塑造了泥沙俱下的当下环境中一个极为独特的藏族女子,更关键的是,他写出了她泥淖中的成长。是的,雍措并不是一个一成不变全然定型的人物,尽管成长的代价太过沉重,但她还是艰难地成长着,警醒着,觉悟着。生活在给了她那么多不应该的打击后,终究还是赐予了一点应该的礼物:雍措终于对自身的处境、需求,对自己与男人的关系有了清醒的认识,她最后离开了第九个男人。实际上,如果仅仅从生活的外部形态看,她至少可以在第九个男人身边衣食有保障地活下去。然而,在经历了这么多之后,这个女人,终于懂得,孤独比饥寒更难忍受,心灵的流离失所比身体的风餐露宿更让人绝望。

这才发现,万玛才旦是个极会写孤独的作家。他的小说里,遍布着孤独之人。雍措是个孤独的女人,那个前来寻找卓玛的“陌生人”是个孤独的男人,用“一块红布”蒙住眼睛感受这个世界的乌金是个孤独的小孩,失去了丈夫和儿子的阿妈冷措是个孤独的老人;看见了“死亡的颜色”的小伙子尼玛感受着深深的孤独,长到十八岁突然成了转世活佛,从俗世生活中被连根拔起置放到佛界高地的乌金,何尝不刻骨孤独着?因为孤独,放羊娃甲洛对着听不懂藏话的老外,自说自话,泪流满面;因为孤独,洛桑一个月里几乎有二十天藏在酒醉里;因为孤独,没有“身份”被人遗忘了的孤儿塔洛,以背诵毛主席语录的讶异方式寻找着与他人的对话,对自我的确认和“命名”……孤独遍地,但这不是图穷匕现寒光闪闪的孤独,不是长空裂帛凄绝悲歌的孤独,也不是暗夜无边噬人心骨的孤独,万玛才旦的小说世界独有的孤独,是举重若轻落地生根的孤独,是高风徐来月挂经幡的孤独,它笼罩着一种优雅的、幽暗的、迷人的光晕,从容地,笃定地,平实地,甚至是幽默地,从每一个故事,每一个人物,每一段字句中浸满出来,氤氲开去,让读者情不自禁地沉湎于一种清冷、淡远而悠长的感伤中。因着这样的特性,万玛才旦的小说以其温和的立场,简约的叙述,白描的手法,朴素的语言,却得天独厚地拥有了诗一般的光华质地。

我想,写出这些故事的万玛才旦,又是小说家又是翻译家又是电影导演的万玛才旦,也该是一个孤独的人吧?正是因为有着一颗柔软而高贵的孤独之心,这个高原之子,在一次次的渐行渐远之后,完成着一次次别无选择的回归,执着不懈地记录着苍茫的青藏母族大地上那亘古不息的欢乐与忧愁,消逝与生长;正是因为在孤独中守望着最本真的信仰,他才以笔为旗,在猎猎风中,引领读者抵达月亮之下,孤绝之地,一起聆听嘛呢石,静静地敲……

2014年秋于兰州黄河之畔