一

初夏,巴乌山谷的第一批龙胆花已微绽。这时候回去看望母亲,她会把深蓝的芬芳当作礼物送给分别已久的孩子。

巴乌村很小,只有十几户人家。村口响起车轮声,整个村庄都知道有人来了。母亲的家在村子最上方,走到磨房沟的分路口,我一眼望见母亲穿一袭黑藏袍,头顶一张镶狗牙花边的黑头帕,出现在家门口。她很清瘦,从路口看去,像是被风吹落在那里的。许是等太久,风湿病又开始在膝盖骨里作痛了,她一只手扶住路边的篱墙,倾斜着站在那里。我担心,一不小心,风又会把她吹走。

我朝她唤:“阿妈。”

母亲听到呼唤,转头来看,并很快地从那带着淡淡忧郁的眉眼间升起微笑来答应。我快步上前去牵住她那只扶在篱墙上的手,两只手并不温暖却相互紧扣着。我们朝家门口走去,门下方的棚屋里传出藏獒浑厚的叫号,母亲对棚屋吼了一声:“睡你的觉!”那叫声顿时就住了。这只藏獒,母亲养了十几年,它比我还要熟悉母亲声音里的情绪,就像母亲的关节熟悉每一个季节的细微变化一样。母亲拉动门上的一根皮绳,打开的半扇木门露出了老屋边上一间新修的白石墩子房。母亲看着眼前的房子眯上了眼睛,是被那崭新耀到了。

母亲说:“我们去獐子房吃茶。”说着,引我去那间新房子。

獐子房,是牧人依照獐子喜好背风,向阳栖居,对栖居地留恋的性子起的名字。牧人为动物、食物和器物等起名都有自己的深意,听不懂本土藏语的人,单从这些名字就能猜出大致,并感知到它是精致的还是粗鄙的、清凉的还是温暖的。

獐子房狭长,两眼木格子窗外的夕阳为屋中的简单摆设镀上了淡淡的辉光。我与母亲对坐在钢炉两边的氆氇毡垫上,钢炉上的一截柏木由外向内燃烧出了白色的烟纹,屋子逸散着细腻圆润的香气。炉边煨烤着几只麦饼,一只奶锅里煮着酥油和奶酪,母亲将它们摆放在我面前,接着又盛满两碗奶茶。她一定觉得这算不上是一顿像样的餐食,才把这天黑前的晚饭委婉地说成吃茶。我却明显感到它们太丰盛了,因为我喝下热乎乎的奶茶时,抬头就能看见我一出生便改嫁到巴乌的母亲,这样的日子,我用了整个童年来仰望。

我和母亲,你一口我一口地吃茶。门外响起了牧哨,是继父桑吉赶着山猪回到了院中。他把两桶烫煮了巴地草的面汤倾倒进木槽里,随之响起了十几只大小山猪在木槽前站成一排酣畅吃食的声音。过了好一阵,桑吉才轻悄悄走进房门,他反穿着一件岩羊皮褂子,眼神像一头岩羊般温和。我唤他:“阿沃。”这个称呼同时是父亲、叔叔和伯伯的意思。他捋出衣边子揩拭双手后,为我们续茶,然后才去坐在母亲身旁端起母亲为他进门时就盛好的奶茶吃起来。

桑吉很安静,母亲也默然。他们并排坐在一起的样子,像两个很久很久以前的故事。

这让我想起了母亲在电话里提起的事情,晒楼上来了五六只松鼠,剥了十几颗核桃吃,不见有人赶它们就经常来晒楼找干果和粮食。又说,她的床头靠窗,有雨的早上,仰头就能看见窗口歇满了鸟儿。她想关闭那半辈子都没有动过的半眼窗板,隐藏起自己的动静,好让鸟儿们把这扇窗口当作雨中的归处。她赤脚走向窗户,缓缓地去关闭窗板,使它不发出丁点声音,但在最后一刻,鸟儿们还是感到了一丝风声,呼啦啦飞进雨里不见了。母亲感到了惭愧不安,像那关闭是一场驱赶。之后,好些时日也不见鸟儿们的叫声了,母亲想要重新打开那半扇窗,却惊喜地看见窗檐上筑起了几只新草编织的鸟窝。此后,母亲每天在鸟窝里撒上一撮碎青稞,喂养它们。她说,那些小嘴壳一起啄食的响声像雨点样好听。母亲说出这些话时,声音扬着高兴,像它们是她遗失在故乡的玩伴一样。

我问母亲:“那些松鼠还来晒楼上找吃的吗?”

母亲说:“常来。”

桑吉说:“人老了就成了树根,让小动物都感到安心。”

说完,他伸手去将一截燃到炉口的松柴往里送,那手像另一截半干半湿的松柴。“啪”一声,一个火星子蹦出来,他的手同时嗖一下抽了回去。接着,他攥紧双手,又打开手掌朝着火炉取暖,粗大的指节发出了庄稼拔节的声音。我感到身后的窗口有一只大鸟倏然飞离时,屋子里的灯光一霎明亮起来了。我回头看窗外,原来是天地陷进了夜色里。我趴在窗口看,夜幽蓝,几颗星星在薄薄的山顶上忽闪。

儿时,我也爱这般趴在窗口看夜空,它是那么盛大。只是我的身后因为永久没有拥抱,便慢慢长出了一对想象的翅膀,轻灵而透明。

二

“我穿梭在一片灌木林里,前方有一阵细碎的人声,随声看去,是几个背影在林中逃窜,有的逃进了林子深处,有的逃进了一个长着绿苔的土包里。匆促中,他们身后遗落了几对银亮亮的脚印,看上去有些轻盈……”

一阵小巧玲珑的铃铛声把我从梦里摇醒,打开锅庄门,金色的太阳照亮了半个山谷。我踮脚从廊上往外探,一个穿白藏袍的瘦小牧人,赶着一群山羊转过母亲家的屋角,朝磨房沟方向去了。

我穿过种满洋萝卜的园子,来到一片响着水声的青草地梳洗。站在淙淙流淌的水声边,却不见水的踪迹。我拂开一丛青草,一片草梢迅速摇摆起来,只见一对野兔跳跃着跑向了远处的花地里。我的心回响着它们奔跑的节奏,俯身去看深深的溪水,水面上映照着摇动的青草,映照着看上去有些慌乱的我。掬一捧水洗脸,水在我的影子里逐渐透明,水底有富含矿物质的黄色石子在轻轻颤动,像金色的鱼群被两只前来饮水的野兔唤醒。离开前,我掩盖好那丛草,掩盖好那群颤动的石子,我们刚才的见面就成了这条溪流的一个秘密。

回到院中,听到獐子房里响着青杠柴噼啪燃烧的声音,还有柴火的潮湿气息。进门,见母亲一只手按住头帕仰看窗外,那是我刚才经过的菜园,开白花的是鹿耳韭,高一点的几束是芫根。

我在母亲对面落座,她没有问我昨夜的睡眠深浅。她的视线越过我的肩头继续看着窗外,我也随她去看窗外。她新鲜而特别地说:“今天,那片林子出现了四只白马鸡。以前,只有两只。”我的视线越过园子,越过退耕还林还草后的花草地,看到绿光闪闪的森林。我刚想说,一个白点都没有看到。那片林中就传出了一声紧着一声宏大的鸣叫,像马鸡的肋骨是一台音色明媚的巴扬琴。

桑吉又吹响哨声,赶着山猪出门了。今天他们要到深谷中去,每一场夜雨都会打落许多林中野果,万物丰盛的季节,山猪们更喜欢自由地觅食。

“嘎吱”一声,有人拉动了院门上的皮绳。母亲转头去看门外,接着唤了一声:“绛泽。”那轻快的声音像在唤一头小兽。门口随之闪进一道白光,我认出来人是早上那个穿白藏袍的牧羊人。他径直走到母亲面前,神秘地露出宽大的袖口请母亲看,母亲的眼睛被里面的东西点亮了,她发出了“阿啧”一声赞叹。牧羊人绛泽的脸上就露出了欢喜的笑,他用那笑眼轻轻地看了我一眼,然后从袖口里取出两朵拳头大的猴头菇,在手中转动,令它们看上去像两只探头探脑的猴子样生动,这才送给母亲。母亲将它们放在窗口的阳光下晾晒,屋子平添了一份明晃晃的光。

母亲为绛泽盛了一碗奶茶,感到不能表达心意,她又往碗里放了一块酥油。酥油在碗中融化,他端起碗,用很少的力量去吹开油面子,深深地喝下一口,然后放下碗,双手抱膝悠然自得地坐在炉边歇息。林中的露水打湿了他的头发,还有鞋子,炉火在体贴地为他烘干身上的湿气。他的脸颊瘦削,一双眼睛大而明亮。他看人的时候,看不出他的心意,仿佛是一只鸟在那里思考草籽的事情。

母亲为绛泽续茶,忽然想起什么事情就去问他:“绛泽,今天轮到哪一家看守谷口那片围起来的红豆草?它们真的能让巴乌这片老去的草场重新年轻起来吗?”

绛泽听后,放下碗,他用极短的时间思考后回答:“单是红豆草长得并不好,所以,今年县农牧局的科技人员又补种了几百斤大麦种子来养护红豆草,眼下能看到绿油油的景象了。估计明年就能年轻起来。”母亲第一次听说,大麦不仅可以喂养人,还可以滋养草,她像是听到了一种人生道理一样,微微地摇了摇头,表达一时不能悟透。

绛泽继续说:“前几天,我在谷口遇见两个人,拿着一张图纸朝我们村庄指指点点。我凑近去看,没有看出个中名堂。他们指着图纸上绿色的部分对我说,这是长满红豆草的地方。又指着中间方方正正的图形说,这是经过打造后的你们的住房。原来,那两个人是县上请来打造巴乌村庄的设计师。他们还说,巴乌处在清净迷人的深谷,距离县城不远,来旅游的人看了猎塔湖、伍须海,要是还想看看牧人落脚的地方,走进巴乌山谷就能让他们实现愿望。”

绛泽说到这里,环顾了一眼獐子房,母亲也谨慎地随他去审视自己这间还不完备的新房子。绛泽再说话的时候,明显有了几分设计师那样的腔调:下一步,他们就会改进我们的住房。他指了指獐子房的角落说,那里需要重新修造一个火塘。又指了指对面空空的墙壁说,那里要打一套实木壁橱,把青稞和麦子都装进去,把酥油擦拭过的铜瓢齐整一排地挂在上面,最好是让它们在黑夜里也能亮起几朵太阳,就像我儿时来你家锅庄跳卓舞的时候一样……

从前,母亲在老房子的锅庄屋为三个女儿的出嫁煮过六坛青稞酒,每送走一个女儿,村里的男女老少都会赶来围着锅庄柱子跳三天三夜的卓舞。他们吃完六坛酒,她也就送走了全部女儿。这老房子原是有些拥挤的,须臾间就空寂了,从早到晚伴随母亲的只有自己那忽前忽后的影子。令她完全寂静下来的事情是,她朝其中一间屋子呼唤一个女儿的名字时,屋子里传来的不是女儿的回应,而是她自己的回音。近些年,每到夏季,我都会来到这山谷中与母亲生活一段日子。秋季的时候,三个女儿忙着收割庄稼,就把她们的儿女送到母亲身边,请她帮忙看顾,这样的日子又会令她忙碌充实起来。

此时,母亲的脸上多了几分平和温暖,是想起了卓舞久远的旋律,远比青稞酒还要美妙。她提起茶壶,摇匀后为绛泽添茶,凝固的酥油又开始在碗口融化。母亲揉了揉一双膝头,不再问绛泽,他也不再说话,只端起碗喝茶,他品到了新酥油散发出了嫩玉米的香味,脸上升起了甘甜的笑容。

三

傍晚,我们围坐炉边,炉火馨香温暖。屋外听不到人声,像整个村庄只有一户人家一样。

炉上的一口锅子里煮着东西,不时发出咚咚的响动。半个时辰后,桑吉揭开锅盖,赤手从滚烫的开水中一把捞起一只木碗。这是桑吉用一个柏木疙瘩手工凿挖、打磨出来的,家中还有他雕琢的木勺、盘盏。它们成形后要经高温沸煮才不会出现裂口,且耐用。他用粗糙的手抚摸着那只碗,又举起来递到灯下端详碗上的纹络,他不出声地笑了笑,是对这件手工艺感到了满意。

他握着这只木碗走向了屋角,接着打开了一个土坛盖子,满屋顿时溢散出酒香气来。酒液涌进碗里的时候,靠墙簸箕里面蜷曲的一黄一白两只猫儿也为这气息发出了叫声。它们从早到晚紧挨在一起深睡,像梦是它们反复温习的母胎一样。桑吉端起木碗坐回炉边,他对着碗沿深吸一口后,紧抿起嘴,让酒味从鼻孔里徐徐散发出来,他眼尾的细纹也在随之舒张,这令他看上去是如此安闲舒适,像他喝下的是酒的魂魄一样。他在这样的状态中,把木碗恭恭敬敬地放在炉边,然后十指交叉歇在双腿上看着炉口跳动的火苗,那是一场他看了一辈子都看不够的弦舞。

母亲在半碗牛奶里兑入一把炒面,搅拌后放在簸箕面前。白猫先闻到食物的香气,喵一声从自己的怀中抬起头,声音纤细温柔,一双浅棕色的眼眸无所知地看着眼前的黄猫,看着我的母亲。母亲噘起嘴,朝它发出啜饮的声音,它就从簸箕里轻盈一跃,站在了木碗边上饮食起晚餐来。黄猫听到白猫进食,它稍微抬头看它,接着像一小片夕阳般滑落在白猫面前。碗口足以容下两只猫儿一起相爱地进食,但那只黄猫并不这样思想,它伸出爪子去挠白猫的头,白猫的几缕毛发就凌乱起来,使它看上去是愤怒的样子。白猫把头从碗中移开,黄猫就自顾自地吃起来。白猫站在边上,眼神无处安放,它吐出粉嫩的小舌头开始舔爪子上的火光,一下又一下。

我伸手去抚摸白猫头上的毛发,让它看上去像之前那样优雅。它就顺着我的手,爬到我的怀中来蹲踞,它感到了温暖,迟缓地合拢眼睛又睁开来。我把它放在我的掌心里呵护,像捧起一朵盛开的棉花。

这时,屋门口无声地走进来一只大黄猫,它缓缓踱步而来的影子略有些虎豹的气势。它径直朝着两只猫儿走来,接着对两只猫儿叫唤了一声,白猫儿发出轻微的声音离开我的手心,像风吹落的棉花一样。那只黄猫也同时离开餐碗朝大黄猫走去,它们守着默契,一起朝门口走去,我从它们离去的影子分明看到了一场深远的迁徙。

大黄猫刚要跨出门槛,母亲转头对着它呵斥:“又要把它们领出去喂恶狗吗?”桑吉在几分酒意和十分温暖中打起了瞌睡,母亲这一声吼,令他即刻清醒来,他便转头同我们一起去看那几只猫儿。

大黄猫慢慢放下伸出去的前爪,后面跟随的两只猫儿也放慢了脚步。母亲保持着呵斥时的严肃表情看着那只大黄猫,它的蓝色眼睛释放着不定的光,使得整个獐子房的空气都凝固了。它呼哧一声消失在门口的时候,是从母亲的呵斥中觉悟到那是一句忠告。两只猫儿站在门内,看着逐步暗淡的暮色逼退了它们母亲的身影,它们没有呼唤。它们又回到了炉边的簸箕里,蜷缩在温软的羊绒上,像什么也不曾失去一样。

我对母亲说:“孩子们应该跟着自己的母亲。”

母亲说:“上月,它生了一窝猫儿,领出去一次弄丢一只,现在就剩这两只了。我要看紧点,这么大的老房子,难免有几只耗子。”

母亲看着簸箕里的可爱猫儿,眼光重又升起了温柔亲切。桑吉裹紧皮褂子斜靠着墙壁睡了过去,他用一只手掌盖住自己的眼睛,远处的森林藏进了夜色里。

四

“伍吉阿奶——”

门外,一阵歌唱般的唤声刚刚响起,一个小女孩便双手捧着一把铜瓢走到母亲面前。母亲从她手中接过瓢,将里面的奶兑入了一壶沸腾的清茶里,奶茶顿时散发出了羊奶特有的豆香味。母亲清洗好铜瓢后,往里倒入半瓶蜂蜜递到小女孩的手中。小女孩睁着明亮的大眼睛,露出稚气望着母亲,她在等母亲吩咐。母亲俯身,对着她的耳朵轻声说:“阿赤(姨)带来的礼物,请青措和奶奶蘸麦饼吃。”叫青措的小女孩捧起瓢谨慎小心地出了门,阳光像一群追随她而去的金色岩蜂。

过了一阵,青措带着甜蜜的笑,一跃又出现在我们面前。她紧挨着我坐下,先是看看我的脸,见我对她笑,就伸手摸我耳边的一缕卷发,轻轻拉直又放手使它缩卷回去,她就用嘻嘻的笑声表达对卷发的喜欢。我取来一根筷子,在炉上烤烫后,捋出青措耳边的头发,迅速地裹在发烫的筷子上,搓擦一下,抽出筷子,她的耳边也有了一缕卷发。她爬上窗口对着一方小镜子照,对自己的样子也发出了嘻嘻的笑声。

母亲说:“小青措,你引阿赤去村后林子捡木耳吧,我们中午做包子吃。”青措听后,迅速从窗口上下来,蹲身去绾自己的裤脚,又来绾我的裤脚,那双小手细心地做着大人的事情。

我牵着青措的手朝磨房沟走去,路上遇见割草回来的阿娘。她看看我又去看青措,之后佯装惊讶地问青措:“这个小丫头是从县城来的吧,牵的人是你阿妈吗?”青措把脸藏到我的衣袖后面,像我的袖子是可以藏匿她的春天。阿娘见状便不再追问她,来问我:“这趟陪阿妈耍多久?”我回她,再两日就会离开。她指了指家门口,邀我去做客。我点头答应,顺着她的指头看到她家大门两边张贴着一副藏文草书的春联,我并不认识,只觉它们像音符一样在晒旧的红纸上跳动着喜庆的节奏。

青措已经跑向磨房沟,把嘴凑在一截淌出清水的木槽口饮水,饮饱了回头朝我笑,嘴上的水迹在闪闪发亮。

我们沿着磨房沟边的小路走向坡上的草坪,走向一片深蓝色的龙胆花地。青措抿紧嘴巴站在花中间,她在抑制自己的愉快,手指却已经牵开了衣角,像她也在花中自然而然地盛开了。我朝她笑,那些花朵在朝着阳光闪动。嚓一声,青措折断一枝龙胆花插进头发里打扮自己,又摘一朵递给我,她也要打扮我。我们一人别着一朵花,呼吸着若有若无的清香走向后山森林。这是一片青杠林,林中潮湿静谧,不断有树上垂下来的女萝拂过我的头顶,额头就会沾上露水。咔嚓一声,我的脚底踩断了一截干木枝,才发现露水已经打湿了鞋尖,没有打湿裤脚。青措像一只小鹿在前方引路,见到枯朽的树木就会上前去察看一番,没有发现木耳生长,她就拍拍那棵树木才离开,我想那是她对枯树的一场呼唤。

往林深处去,听到前方有一阵窸窸窣窣的动静,青措停下脚步专注去看,我们就看到了一对麂子站在不远处的树下歪着头看我们,我们的出现并没有惊扰到它们。青措伸出一只手,卷曲舌头发出畅饮清水的声音请它们到近前来,它们机灵地察看着我们的举动,看到我们朝前走去。就在我们几乎能清楚地看见其中一只麂子,头顶着一双向内弯曲的角时,它们陡然消失在我们面前,剩下边上的一树草木在那陡然中摇摆不定。

我们快步跟上去寻找它们的踪迹,却被一根横亘在前方的粗大枯树挡住了去路。青措爬上枯树站在上面,她用脚轻踏那棵树,像树给了她回话。她便在那棵枯树上仔细地搜寻起来,接着她朝我招手。我凑近去看,生着绿苔的树皮间长满了密密麻麻的木耳,有光照的木耳是透明的,布满了纤细的脉络,它们那样安静灵巧,像在凝听林中的美妙音乐。我摘来一片硕大的塔黄叶包裹木耳,这是林子送给我们的丰厚收获。

越过那棵枯树,我们更加细致地寻觅起来。我们的脚尖触到几朵野菌子,也不去捡拾它们,因为我们此行是专为木耳来的。青措也是这样想了,所以不去看一眼野菌子,任由它们静静生长。我们越往深处去,林子越发幽森广茂,我们的呼吸也开始发出回音的时候,我喊住青措,提示她该往回走了。她并不说话,只神秘地仰头朝着茂密的树枝间发出了几声响亮的鸣叫,短时间内,林中就响起了一只鸟扑扇起巨大的翅膀,从一棵树飞向另一棵树的声音。我的眼光追赶着那声音看见鸟的踪影,它拖着一条红尾羽,体态轻柔而秀丽。

我们开始往回走,青措依旧走在前方引路。她偶尔发出一声纤细的鸣叫,林中就有鸟儿发出几声同样的叫声与她对话,紧跟着会响起一群鸟儿与她对话,像林中在开演唱会一样。快走出林子的时候,眼前豁然明亮起来,我们就看见了静谧美好的村庄。青措用看了村庄的眼睛来看我,她露出了笑,就像彩蝶看见了满坡的花儿在为它盛开一样。青措耳边的卷发已经被露水打湿了,龙胆花也不见了。我想,刚才鸟儿们是在一起提醒青措:“嘿,小姑娘,有一朵蓝色小花落在了你的身后。”

我们经过一排篱笆,看见深草丛中坐着一位戴毡帽的老人。微风摇动着青草,令他时隐时现。青措趴在围栏缝隙间唤:“阿爷。”老人把手括在耳边四处找寻声音,他以为自己是听见了一只小鹿的叫声。青措用尽全力掰开两根松柴篱笆,露出一个很大的缝隙,她钻过缝隙像一张花布巾一样围在了老人的颈脖上,那片被麦草润泽的红豆草丛里就响起了一阵笑声。我准备离开,转身却被一群山羊包围住了,它们是闻到了新鲜木耳的气味。一只小羊看到篱笆间留着缝隙,也想像青措那般很快地钻进去。我重新掰回那两根松柴,只请小羊从缝隙里看到那片精心守护的草场,是赏心悦目的风景。

五

天光拂晓,我拿起立在柴垛下的竹扫帚开始清扫院落,一直扫到了院门外的村道上。干草、木枝和牲畜粪便在倾斜的扫帚尖响着沉实的声音。每扫一下,身后的水泥路都会显现出一片亮光来。清扫变得沉重起来的时候,我就去捡起路面上的柴火,用干草捆扎好放在篱墙上,路过的老人望见,会拾回去添进炉灶里取暖、煮茶。再用一块薄石板铲起牲畜粪便,堆放在路边风干,捡牛粪的小孩遇见,顺便把它们背回去倒进菜园里做肥料,洋萝卜受到养分后会推迟到暮秋时候才开花。等到那时挖出洋萝卜,没有一个是空心的。

清扫到村头的石碓窝前,听到路面上传来一阵起起落落的蹄声,回头去看,是一位老人赶着几头黄牛慢悠悠地走来。他手里高举着一根长竹棍,却不曾打落在牛背上,让牛蹄加速行走的是他那短而明快的呼哨。他们经过积满雨水的石碓窝前,水面漾起了层层波纹,一只湛蓝的蜻蜓飞旋在水面,看到自己的倒影被折叠起来,它一振翅飞到了边上的鸢尾丛里。

太阳从对岸山顶徐徐升起,山谷中的万物渐次明亮起来。我拿着扫帚回到院门口,见门外的平地上布阵般钉下了一些粗细不一的木桩。细一点的木桩上一圈圈缠绕着纺锤好、染了色的羊绒线。母亲在四根对立的粗木桩上来回缠绕着黑白两色绒线,幅宽二十多厘米后,才取下一端穿入一根破成两半的光滑木棍上。接着,母亲席地而坐,拦腰围上半圈宽皮带,顺手将那根破开的光滑木棍分别扣在皮带左右两端的皮孔里,母亲腰背轻轻往后一靠,就拉直了整匹绒线。母亲拿起一把木梭子在经纬分明的细密绒线间穿梭,一场手工氆氇编织就此开始了。盘绕在细木桩上的上色毛线晒干时,我取下它们,盘在一双膝头上,找出线头把它绕成线团。母亲会将它们织进氆氇里,像道道彩虹一样。

一道很长的身影,轻盈地落在了我们眼前的光照里。我们抬头就看见身穿绛红藏袍、腰系鲜红氆氇带子的仁青。母亲对这位从牧场忽然到来的领舞者意外喜悦。仁青看到眼前的情景,眼睛里掠过一丝笑意,像他的到来是对这场编织的祝福。

母亲朝院中唤了一声桑吉的另一个名字,那也是村中所有白马的名字。很快,桑吉就出门来,他看到仁青,也是一脸高兴。桑吉显然知道母亲唤他的意图,他转身回屋,随后双手捧出一碗青稞酒礼貌地递给仁青。仁青知道这碗酒是一场对他的短暂挽留,他接过酒走向篱墙下的石包上盘坐,系在他腰间的红氆氇带子在阳光下鲜亮而耀眼。

桑吉坐在门沿边,看着仁青那显耀腰带向他打听,哪家要办喜事了?

仁青捋捋带子上的流苏说:“昨晚接到诺布的电话,说是今天要搬进村口那栋修了两年的转角房子。”

桑吉听后点了点头,表示才晓得这件距离自己家很近的喜事。

仁青这身装束,我在年少时曾见过一回。那时,我来巴乌看望母亲,村庄里的每家每户都来请我去做客。一锅煮土豆、一碗炒面,或一瓢羊奶,简单的食物表达着他们对我的喜欢,像我是这个村庄遗失许久后归来的孩子一样。一天下午,几个赤着脚、头发毛蓬蓬的小女孩来到母亲家,有的来牵住我的手,有的攥住我的衣角,硬拉我起身。母亲说:“去吧,仁青家请你去做客。”他们的家是村头一间弃置的磨房,河水已不知去向。磨子改成了火塘,一簇蓝色火苗照着仁青在火塘边起起落落,刷锅煮水,最终做成了一碗蛋汤面端到我面前。碗口留着两个漆黑的拇指印子像两处缺口,仁青用衣角擦拭手指,羞涩与自尊在他深黑的眼中闪着光亮,十分清澈。仁青的女儿们藏在他身后看我用筷子挑起面条,几根几根地吃,慢慢地嚼。

仁青坐回火塘边,双手绕膝,为我絮叨旧事:“我一出生就跟着瘫痪的奶奶一起生活,奶奶教会我五百多首山歌,我唱着山歌播撒青稞,风吹麦浪就甩袖踏舞。开心时,我会噘起小嘴一次次紧贴在奶奶温软的脸上。孤独了,就去扶起奶奶的双臂抱住我自己。天地间平常美好的事,也就是如此了。十八岁,我娶回了女人。她为我生完第三个女儿就回家乡去了,我没有去追寻。对于一个外乡女人来说,巴乌的生活是清苦了一点。”他说完,微笑不语。孩子们也在她身后露着笑,直到我离开,才听到火塘上方的黑氆氇被子里传出一声老人的轻叹。

我离开前一夜,仁青腰系一条深红的氆氇带子,领着几个梳洗干净的女儿走进了母亲的家门。不等仁青落座,母亲在一瓶散酒上拴了一条哈达,摆放在锅庄正中的柱子前。他一步走到柱子前,手掌托腮便咏唱起来,声音低缓悦耳。仁青唱完一段落,几个女儿用稚嫩的嗓音接唱,并牵手一起走向柱子前与他翩翩起舞,他们齐唱声不时震发出涟漪般的昂叠声,引领我走进了一个个古老的故事……他们的面容充满了平淡、自足和欢愉。楼板上的灰尘也徐徐升起、沉落。

听到歌声,门口接二连三地走进来四五个老少男女,他们脚穿皮靴,身着加翠氆氇,有的围坐在火塘边上,有的自然融入到柱子前站成男女各半圆。仁青始终领唱,男人们齐唱,舞步从舒缓到明快。女人们随之合成紧密圆圈又疏散开来,仿佛经历的是一场朝开暮合的花事。仁青的几个女儿宛如脱落的花萼纷纷从舞者的臂膀下退出身来,帮着我的母亲从暗处的橱柜里取出几个又几个碗盏,盛满清茶端给众人。母亲整晚都在一个接着一个地往火塘里送进干松果,那短暂激烈的火光映着屋子,映着她脸上一丝一闪而过的喜色,与她为这个村落带来的编制手艺一样默然又温暖。每段卓舞结束,仁青都会脚踏楼板三下后,唱出一句:“我要跳多少卓舞才能与你相遇!那一声唱,像经文飘然自如,无碍无阻。”

仁青在舞队里穿行,那显耀的腰带和始终微笑的面容在柱子前一掠而过。我细看,心会痛。

回顾这段往事,恍如隔世,令我眼睛有些湿润起来。

仁青微微看了我一眼,他垂目,手指从耳边指向他刚才经过的方向说:“谷口遇见放牧的人,说是泽仁来看阿妈了。牧场高远,不容易相见,就顺路过来看看。”

母亲说:“泽仁最爱听阿沃唱的山歌了,每回来都问起。”

仁青说:“唱山歌和摆龙门阵是一样的事情。阿沃也不知道摆点什么才好,泽仁喜欢听山歌,阿沃就唱两首。”说完,她双手自然垂放膝上,右手食指在轻叩,像在为他有些许的拘谨打着节奏。他的脸上慢慢升起了一位领舞者的自信和庄严时,抬起那只轻叩的手,打开手掌贴放在脸颊,起了一首山歌子:

感谢太阳

我走到哪里都有温暖

感谢马儿

我走到哪里都是伴儿

感谢父母

我走到哪里都有祝福

仁青的歌声温和且曲折悠扬,他的眼睛因为动情歌唱而显得晶莹通透,像天地神明在与他对话。一首唱完,桑吉起身再次把酒碗捧到他面前。他端起碗,饮下一口酒后,并不吞咽,仿佛在寻味煮酒的粮食是用了几个晴天来晾晒的。他的喉结上下一动时,就吞下了那口清冽的酒液。年少时,只觉歌声好听,现在领会到歌词更是动人。我很快在手机记录簿里记下了这首唱词,并准备顺便拍下仁青坐在石包上的端庄风仪,可正当我想举起手机对着他拍照时,我就已经感觉到自己与这个氛围格格不入了。我盘坐在那些木桩边上,如同一位编织者在寻求一根金线那样虔诚地望着他。仁青用手摩挲额头来穿插我们静静凝听带给他的不自在和期待。片刻后,他轻咳一声,又起了一首山歌:

看到金色的地方,就想念我的家乡

不是这样的地方不好

是没有我的家乡温暖

我的家乡是金子的家乡

看到银色的地方,就想念我的家乡

不是这样的地方不好

是没有我的家乡宁静

我的家乡是银子的家乡

看到天珠般的地方,就想念我的家乡

不是这样的地方不好

是没有我的家乡神秘

我的家乡是天珠的家乡

仁青唱完,不经意地看了一眼我的手机,他知道我会把它们写进文章里。这一眼,是在对两首山歌将要流传出去的一次目送。他并不怀疑我对本土藏语的翻译能力,我还是把两首记录下来的唱词念给他听了。他说:“一个字都没有错,就是这个意思。”这准确的记录,唤起了仁青继续演唱的兴致,一句唱词正要脱口而出时,他即刻停止下来,转头对桑吉说出了一首歌名,问他,这首歌在晚辈面前唱出来,是不是显得不得体?桑吉说:“你像大山一样,歌像白云一样。你唱完,大山还立在那里,白云会随风飘去。”桑吉说的这句话,也是一首山歌里的唱词。仁青听后,没有把手掌贴在脸颊,他用粗实的手指去摘下篱墙上伸出的一枝翠绿柏叶在手中把玩,接着唱出:

你很爱很爱我

我很爱很爱你

我们在泥巴烧的碗里

盛满一碗甜酒

甜蜜的酒先敬给父母好吗

父母就会把金色的哈达献给我们

我们会得到祝福

你很爱很爱我

我很爱很爱你

我们在泥巴烧的碗里

再盛满一碗甜酒

祝福的酒要相爱的喝下好吗

亲戚朋友就会来为我们跳舞

我们会得到幸福

我记下这首歌词,抬头望见仁青被太阳晒黑的脸颊早已绯红,他不说一句辞别的话,猛地起身离开了门口。我们起身相送,他高昂着头,如沐春风地走向了掌纹般交织的村道上。我们立在阳光里,石包上的半碗青稞酒晃荡着银子般的光,我们的心还沉浸在那时高时低、持续而和谐的山歌里。这时,村子上空响起了一阵嘹亮的海螺声,我们仰头寻找声音,只见一朵朵白云正朝着远处的大山飘去。

桑吉说:“诺布在用海螺声邀请全村人今晚去他家跳卓舞呢。”

母亲手中的木梭子又开始在那匹绒线间穿梭了,她单手拨动绒线的时候,仿佛在弹奏一根根黑白分明的琴弦。我的心没有涌起古老的唱词,因为我感到在巴乌这个清静迷人的山谷里生活,本身就是一首山歌。

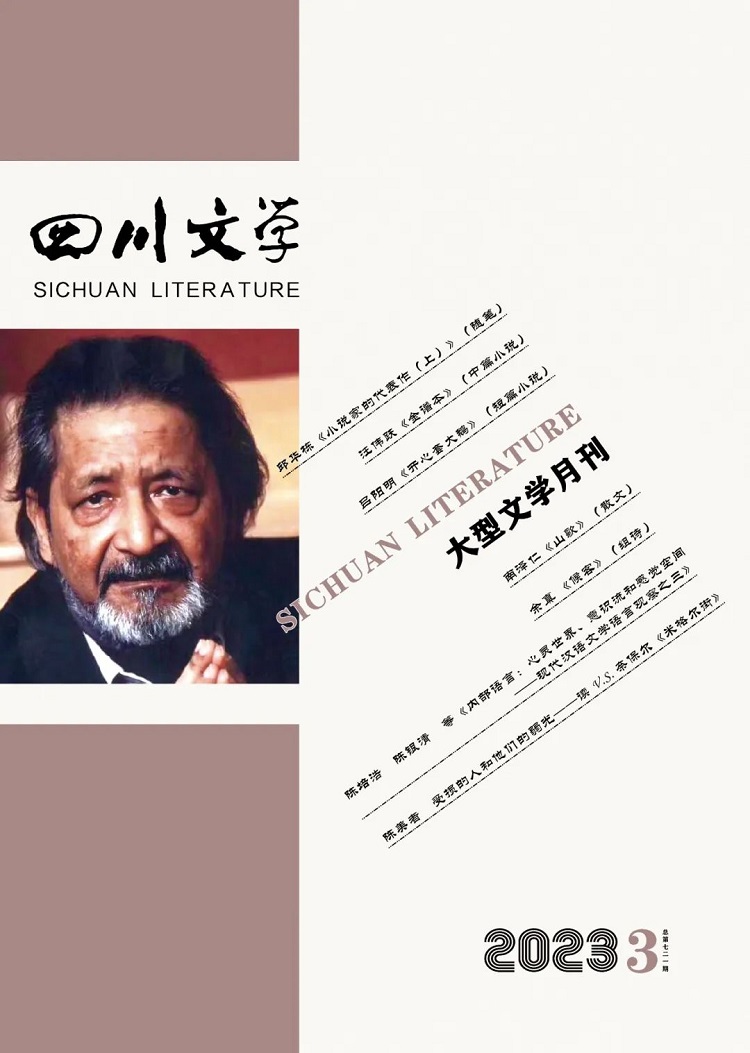

原刊于《四川文学》2023年第3期

南泽仁,女,藏族,四川九龙人。中国作家协会会员,鲁迅文学院少数民族创作班学员,巴金文学院签约作家。散文、小说、报告文学发表于《人民日报》《光明日报》《文艺报》《民族文学》《散文》《作品》等报刊。出版散文集《遥远的麦子》《戴花的鹿》《火塘书简》和纪实文学《远山牧场》。曾获全国孙犁散文奖,中国报人散文奖,四川省少数民族文学奖,全国青年散文大赛金奖等。