第五章 剑客盗马人,孤身勇战凶残群匪

就在众匪央求刀疤脸时,刀疤脸用剑挟持黄大郎,一步步朝洞口移去。移动中,不甘心就范的黄大郎,偷偷用手做了个上的手势。会意的泽木剌和三寸丁等人,便慢慢朝黄大郎跟来。此时,泽木剌已将短枪悄悄取出握在手中。

刀疤脸见泽木剌等匪慢慢围来,立即厉声喝道:“都给我退下,再跟来老子就动手了!”说完,剑口就朝黄大郎颈上压了压,即刻,一道血印就在黄大郎脖子出现。

黄大郎慌了,他真怕逼急的刀疤脸一剑将他人头砍下,便开始说起软话:“兄弟,你我无冤无仇,何必如此。你牵马走人就是,牵马走人就是。”

这时,突然端菜从洞内走出的卓玛,见此情景吓得一声大叫,随即手中大盘咣的一声砸在地上。霎时,三寸丁借机立即一个滚翻,悄悄躲在洞口暗处。黄大郎趁刀疤脸抬头看卓玛时,立马用倒肘使劲朝刀疤脸胸口击去,然后左手一拳又朝刀疤脸头部打来。转眼间,泽木剌扣响了扳机。

遭突然袭击的刀疤脸就地一滚,躲过了泽木剌子弹,即刻,他猛虎扑食般跃起,一下把黄大郎扑翻在地,然后又将剑架在黄大郎脖子上。众匪又一下慌了,纷纷放下手中刀枪,求刀疤脸放过他们大头领。短时突发的惊险场面,使玉香看得目瞪口呆,等玉香回过神来,她才意识到眼前发生的一切,均跟她有关。闪过念头的玉香突然跑上前朝刀疤脸跪下,然后声泪俱下地哭着说:“兄弟啊,你——你千万别做出过急事来,要是大头领有个好歹,他——他们这伙强人,能放过我这可怜的女人么。看在我多次赊酒给你的份上,你——你就别伤害大头领吧……”说完,玉香不断给刀疤脸磕头。

趁刀疤脸分神之际,泽木剌将头一甩,众匪立即上前将刀疤脸围住。刀疤脸见此情况,仍用剑压住睡在地上的黄大郎脖子,似乎没一点惧怕之意。

见双方互不相让,清醒过来的玉香灵机一动,又哭着对黄大郎说:“大头领,这——这刀疤脸现有不少同伙,而且还有好枪,若他死在老鹰岩,他同伙也不会放过我的。求求您,让您弟兄们也千万别乱来,不然,我——我就没法活了……”说完,玉香就伤心大哭。

大殿内空气,顿时仿佛凝固了一般。

玉香一番话,双方都听得清清楚楚,而且从某种角度讲,还真有些道理。刀疤脸明白,若杀了黄大郎,他定逃不出老鹰岩就必死无疑。黄大郎也知道,若再硬逼刀疤脸,他就完全可能成剑下之鬼。

见双方仍不退让也不开腔,玉香又爬起去拉刀疤脸。机敏的刀疤脸顺水推舟说:“玉香大姐,不是我愿杀人,是他们把我逼成这样的。”

玉香听后,立刻对黄大郎说:“大当家,还不快叫您手下退后,那么多刀枪凶巴巴围着我兄弟,谁敢放您呀。”

黄大郎想了片刻,只好命令众匪:“你们全都给我退下!”

群匪只好慢慢开始后退。但泽木剌却一动不动盯着刀疤脸,好似在紧张思考什么。众匪见二当家不动,立刻停止后退,有两名小匪又往前走了两步。

见此情景,黄大郎愣了片刻,猛然睁大双眼瞪着泽木剌,仿佛他已明白二当家的险恶用心。谁也没料到,这时躲在暗处的三寸丁一个空翻,端枪落在泽木剌面前,然后用枪指着泽木剌说:“二哥,你为何不退后,难道你想害死我大哥?”

回过神的泽木剌忙摆手说:“没——没有的事,我在想,如何才能救大哥脱身哪。”说完,泽木剌慌忙往后退了几步。众匪见二当家后退,也纷纷又往后撤。

这时,三寸丁回过身,将枪往地上一扔,拱手对刀疤脸说:“兄弟,现在可放我大哥了吧?”刀疤脸盯着三寸丁,但剑口仍横压黄大郎颈上。这时,玉香陪着笑脸对刀疤脸说:“大兄弟,你看人家都退让了,你就按江湖规矩,也该得理饶人吧。”

刀疤脸依然不敢放松警惕。他知匪首黄大郎是亡命之徒,不然,他的马帮兄弟就不会全死在黄大郎手上。狡猾的刀疤脸对泽木剌喝道:“二头领,你带头把手中武器放到酒桌上去,然后人员统统给我站到这边来。”说完,刀疤脸用嘴努了努大殿另一侧。

泽木剌见三寸丁依然盯着他,只好率先将短枪放在酒桌上。随后,泽木剌命令众匪也将刀枪放桌上去。见众人放了武器,三寸丁最后才捡起枪搁在桌上。很快,三寸丁带头朝刀疤脸指定地点走去。

刀疤脸见众匪手中已无武器,才迅速将黄大郎从地上提起,但仍将剑架在黄大郎脖子上朝洞口退去。

洞外远处,蓦地传来几声狼嚎声。

这时,只见玉香抬头,朝洞顶长长吐了口气。

就在刀疤脸和黄大郎身子刚出洞口,三寸丁立马从背上拔出飞镖,闪到洞口张望。其余众匪,又纷纷从桌上抓回各自刀枪。

洞外,刀疤脸见四处无人,便放下手中长剑,用左手推着黄大郎朝山下走去。个子矮小的三寸丁借夜色掩护,忽闪之间,几下就蹿到前面山石后躲藏起来。

走了一段山道,见后面无人撵来,满以为就此脱险的刀疤脸,仗着自己有些武功,就把长剑插回剑鞘。在山道转弯时,突然跃出的三寸丁猛地朝刀疤脸扑来,随即一声大喊:“大哥,快跑!”

在刀疤脸侧身躲闪时,三寸丁的两支飞镖,已分别扎在刀疤脸两只手腕上。刀疤脸顿时一声大叫,差点栽下悬崖。

趁刀疤脸分神之机,黄大郎和三寸丁借熟悉地形,转眼间就不知藏往何处。此时,只见从洞中冲出的群匪,举着火把喊叫着沿山道追来。

刀疤脸迅速拔出两支飞镖,气得回头大骂:“狗日的土匪,你给老子尽玩阴的!”话音刚落,刀疤脸肩头又中一镖。这时,只听唰的一声又响起,已有防备的刀疤脸侧身一闪用剑鞘将飞镖拨下山涧。

山谷中四处回响着群匪呐喊声。刀疤脸看着越来越近的火把,气得将牙一咬,猛地朝山下蹿去……

天刚亮,十分惊慌的旺堆冲进大院,便高声喊叫央宗。

客厅内,一夜未合眼的曲珍,还陪在央宗身边安慰阿妈。听见旺堆喊叫声,曲珍忙跑出客厅回道:“阿爸,我阿妈在屋里。”

匆忙进屋的旺堆从央宗手中抓过信,反复看两遍后不禁仰头长叹:“天哪,我哪去找这一万两银子赎人啊……”

央宗抹泪哭道:“老爷,您得想法救救儿子呀。”

这时,额头缠着纱布的小秋哥在门外说:“老爷,您若暂没别的事,我就先回茶庄歇息,有事再叫我就是。”

待旺堆挥手让小秋哥离去后,他急得在屋内走来转去,仍不知如何是好。突然,央宗抬头说:“老爷,若实在想不出好办法救巴登,我看,咱们还是先报官府吧,或许,同你有些交情的刘县令,他有办法救人。”

旺堆拍着手中信纸说:“你难道不清楚,这些土匪讲得明明白白两个条件?一是五天后拿钱赎人,二是不许报官府。你想想,若我们违背其中任何一条,土匪都可能将巴登撕票。”

两眼哭得红肿的央宗无奈地说:“那咋办,难道就让巴登死在那帮土匪手上?”

曲珍突然朝旺堆跪下,含泪说:“阿爸,无论咋样,您——您都要设法救回我的巴登哥。”

旺堆见女儿曲珍也异常伤心,忙回道:“女儿快起,你看,阿爸我不正想法么。”

寒风刮过雪原,不时拉起阵阵雪烟。

拜望尼玛大叔后,在雪原游荡几天仍寻不着狼迹的扎西,决定还是先回部族,向曲巴老爷回个话才行,何况,老爷让他刺杀贡布头人的短枪,还在他怀里揣着哩。

自那夜跟盗马人分手后,扎西脑海时常浮现盗马人的潇洒身影。那轻松毒死藏獒的手段,那翻越马厩高墙的敏捷动作,那骑马狂奔的矫健身姿,都难以磨灭刻在扎西心中。那样的生命,才叫活得精彩!扎西不断想,我这奴隶娃子虽不能像盗马人那样活着,但我绝不会再做过去那种老实憨傻的奴隶了。早已想好如何应对曲巴的扎西,终于叩响曲巴大院紫铜门环。

开门家丁见是扎西,忙上楼禀报。很快,回到院门的家丁就让扎西到

后院柴房候着,说曲巴老爷很快就到。扎西刚进柴房不久,曲巴和波绒就走了进来。扎西忙朝曲巴跪下,掏出怀中短枪说:“曲巴老爷,让您失望了,我

没能打死贡布头人,只打死他两名护院家丁。”说完,扎西就把枪举过头顶,以示归还。曲巴有些惊讶,忙问:“扎西,原来前几天萨嘎部族被打死的两名家丁,就是你干掉的?”“是的,老爷。”扎西平静回道。曲巴有些兴奋,忙把扎西扶来坐起,又问:“扎西,你给我说说,你是如何打死贡布家丁的?”

“那夜,我摸进萨嘎部族寨落后,好不容易寻到贡布院落,我想翻进院落寻找时机,再把贡布干掉。没想到,在翻院落高墙时,被护院藏獒发现。很快,撵出的家丁就朝我追来。”

波绒忙插话问:“扎西,难道那些护院家丁就没朝你开枪?”“开了。但我的马跑得快,子弹没打着我。”“后来呢?”曲巴仍想了解全过程。扎西接着说:“老爷,我没想到,当时很快就有一群骑马家丁追来,

无法,我看他们是想活捉我,而且越追越近,我就用您给我的这把短枪,回身打死两名家丁,趁他们慌乱时,我就逃走了。”曲巴搓了搓手,高兴叹道:“蒂姆,扎西,你真不愧是我卡钦部族的好奴隶!”扎西拍了拍手中短枪,赞道:“曲巴老爷,您这短枪真好使,比我的老式叉枪方便多了。”说完,扎西就把短枪又递向曲巴。曲巴把枪往扎西身前一推,说:“嗯,扎西,你把这枪留着,若有机会,仍要设法除掉贡布,否则,我卡钦部族就永无宁日。”

扎西想了想,将短枪往怀中一插,回道:“好的老爷,我一定争取寻到下手机会,不除掉想吞并我部族的贡布头人,也同样难消我扎西心头之恨。”

曲巴听后,满意地点了点头。波绒好似想起什么,又问扎西:“扎西,前些日子县上流传的是,说有两名盗马贼打死的贡布家丁,这又是咋回事?”

曲巴也问:“对呀,扎西,听说县衙还贴出告示,要抓两名杀人的盗马贼呢。”

扎西心中暗惊,他没想到,那月黑风高之夜的枪声,居然还惊动了整座县城,而在草原寻狼报仇的他,却啥也不知。若要抓捕两名杀人的盗马贼,显然他也是其中之一。为证实自己说话的可信度,以便早点离开曲巴老爷家,扎西又起身给曲巴跪下说:“曲巴老爷,被打死的两名贡布家丁,确实是我扎西干的,若县衙追查下来,老爷把我交出便是,我决不连累老爷和自己部族。”

曲巴一听,心中十分快活。世上哪有如此傻的奴隶?若不是扎西亲自干的,奴隶娃子扎西咋可能自愿领死?扎西既然敢杀贡布家丁,今后除掉贡布也不是没有可能。我要的就是扎西敢于杀人的胆量。至于县衙贴出抓杀人的盗马贼,在曲巴看来对他更为有利,他不会被怀疑成幕后指使人了,因为,卡钦部族从未出过盗马贼。想到此,曲巴忙扶起扎西说:“扎西,我相信你就是我部族最勇敢的牧羊人。走,去我客厅喝酒,今夜我要款待你这好奴隶。”

起身的扎西忙说:“谢谢老爷心意,我扎西刚回寨落,还有些事要办,就不打扰您了。”说完,扎西就朝门外走去。

曲巴立即对波绒吩咐:“快,给扎西送条羊腿和两瓶烈酒去,快去。 ”领命的管家到厨房取过物品,立即朝扎西撵去。

怀中揣着已属于自己的短枪,又拿着曲巴头人送的酒肉,完全出乎自己意料的扎西,高兴地挥鞭打马,又朝茫茫雪原奔去……

天葬台下石屋里,手摇转经筒的尼玛,突然听见山那边青格错冰湖隐约传来一种不常有的声音。尼玛忙放下转经筒,又侧耳听了听,起身将藏刀插在腰间,出门朝不是太高的雪山爬去。

此时,乌岗狼王率领狼群,正在青格错圣湖(夏时被人视为圣湖,冬天有人称它为冰湖)旁的森林里,追撵几头壮硕的野牦牛。由于积雪较深,腿短的牦牛们正吃力地在雪中蹿动,不时用头上犄角去回击靠近的大狼。每当双眼发红的野牦牛用角顶来时,大狼们就纵跳着后退。就这样,在反反复复你追我逃,你顶我退的纠缠中,野牦牛不知不觉被狼群围堵到冰湖边。

树上积雪不时被东冲西突的牦牛们撞落。雪尘飞溅中,狼群锲而不舍围追扑咬野牦牛。累得野牦牛们口吐白沫直喘粗气,就这样被不断轮番攻击的狼群威逼折腾。

狼是群居性动物,性情凶猛且狡猾。单只孤狼绝不会主动挑战体型庞大性情暴躁的野牦牛。但狼识时务顾大局,具有非常强的团队意识。只要狼王确定了攻击对象,为生存而战的狼群,就会不顾死活向锁定目标扑去。无论遭遇啥样结果,狼群在狼王没下令撤退前,决不会停止攻击。有时,为捕获一头落单野牦牛,狼群往往要跟踪追击好几天,才能将累得精疲力尽的牦牛变成腹中之食。

刚翻过雪山山坳,眼力欠佳的尼玛看到,一头野牦牛刚被狼群将它与同伴分隔开来。乌岗狼王指挥几头大狼组成扇形包围圈,凶猛地朝落单牦牛攻击。另几头野牦牛趁狼群围攻落单同伴,忙抓紧时机朝密林逃去。毛色黑得发亮的狼王一声低嚎,其余大狼立即撤回,都向落单野牦牛围来。

在群狼死缠烂打进攻下,野牦牛只好朝冰湖退去。乌岗狼王见时机成熟,率众狼即刻更加凶猛地追咬野牦牛。开始招架不住的野牦牛,便扭头朝宽阔湖面逃去。谁知,没跑多远,体格硕大的野牦牛立即滑倒在坚硬的冰面上。就在野牦牛身躯还在冰面因惯性滑行时,乌岗狼王飞速扑上,一下就死死咬住野牦牛喉咙。霎时,众狼扑上,有的咬嘴有的扯尾,还有的死死咬住脑袋和四腿。不久,同湖冰冻在一起的野牦牛,就渐渐失去了挣扎的力气。

寒风中,看着冰湖上发生的惊心动魄一幕,尼玛摇摇头说:“哎呀,狼王大大的狡猾,野牦牛大大的笨。太笨了嘛,你牦牛咋能甩着硬蹄,往滑溜的冰面跑呢,这不正中狼王圈套了么。唉,惹不起的草原之王哦……”说完,尼玛望望灰暗天空,又朝原路慢慢返了回去。

躲过土匪追杀的刀疤脸,自逃出老鹰岩后,带着几处镖伤,跌跌撞撞奔逃一个多时辰,才靠在山岩边喘歇起来。此刻,无限悲凉之感突然袭向刀疤脸心头。一个盗马为生的汉子,不仅盗获的三匹好马没换到一文银子,而且还差点把命都赔在老鹰岩。越想越气的刀疤脸,竟一拳朝身边山石砸去。“哎哟”,受伤的他忙缩回拳头,这才意识到自己伤势不轻。淡淡月辉下,依然能看见两只手腕还在流血。好在自己穿着皮袍,肩头的伤口只有半寸来深。缓过气的刀疤脸从内衣割下布条,将左肩伤口缠住又将皮袍穿上。

寒月被乌云慢慢遮住,草原又渐渐刮起大风。

刀疤脸望望夜空,他知道今夜又将飘雪。在他踉跄前行时,终于发现个山洞,便一头钻了进去。极有荒野生存经验的刀疤脸,从身上摸出火镰敲打一阵,很快就将洞中散落的杂草和枯枝点燃。

刀疤脸借着火光查看洞后,又从身上掏出个精致小皮囊,从皮囊中倒出止血药,慢慢将药粉分别洒在两只手腕伤口上。待一切收拾妥当,刀疤脸笑着自语道:“哈哈,狗日的土匪些,你刀疤脸爷爷是拜过关公的,老子死不了!”随后,倦意袭来,疲惫的刀疤脸偎着篝火,渐渐沉入梦乡……

清晨,寒风吹过雪原,雪花又开始漫天飞舞。

驮着喝了酒的扎西,枣红马整整在雪原走了半夜。此时,走不动的枣红马打了两个响鼻,终于停住。困倦的扎西睁开眼望了片刻,跃下马背,牵马朝山岩边的山洞走去。

还未走拢山洞,跑在前的黑獒就朝山洞大叫起来。扎西立马警惕地从肩上取下叉枪紧握手中。在扎西意识里,估计洞里藏有大狼,若是这样,大狼钻出就可一枪击毙。

偎在早已熄灭的篝火堆边,冷得蜷成一团的刀疤脸,被黑獒狂叫声惊醒。刀疤脸腾地站起,将剑握在手中,机警地观察洞外。

举枪的扎西见大狼久久没钻出,便慢慢端枪朝洞口走来。

紧贴洞壁的刀疤脸,见有人端枪朝洞口走来,立即下意识蹲下身来,想尽量减小被枪弹击中的可能。

黑獒仍对着洞口汪汪大叫。感到纳闷的扎西已判断出,洞内没有大狼,若有大狼,黑獒早就扑将进去。莫非是牧人病在洞中,还是洞内藏有土匪?想到此,高大的扎西便弯腰朝洞内看去。

躲在洞中的刀疤脸一眼认出,弯腰朝洞内望来的,正是那晚打死贡布家丁的猎狼人。惊喜的刀疤脸忙朝扎西喊了声:“猎狼人,是我!”随即,刀疤脸匆匆走出洞口。

扎西仍用叉枪对着刀疤脸,辨认一阵说:“别动,我不认识你,你咋知我是猎狼人?”刀疤脸猛然回过神来,那晚自己用黑布蒙面,戴的是宽边黑呢帽,穿的是青布棉袍,现在穿的是藏袍戴的是翻皮帽,装束相差如此之大,眼前他认不出我也是常理。突然,刀疤脸举起长剑呼呼挥动几下,问道:“猎狼人,你难道忘了,那晚我俩一同奔逃的事啦?”

扎西猛然回过神,指着刀疤脸说:“啊绕,你原来是盗马兄弟哪,今天你穿的跟那晚不一样,若没长剑在你手上,我还真不敢认你。”说完,俩人快步上前,紧紧拥抱在一起。

两天过去,旺堆找遍所有可能借钱的亲戚和朋友,纵是费尽千般口舌万种哀求,仅仅才借到几百两银子。现在,加上他自己积攒的三千多两,总共才勉强凑够四千两,离土匪开出的一万两赎金,还相差整整六千两。快被逼疯的旺堆土司,第一次尝到求人借钱的难处,也第一次深刻领会到银子的毒性与力量!

哭过两天后,开始冷静下来的央宗对旺堆说:“老爷,俗话常说官匪一家,这么些年也不见县衙派出兵丁剿匪。我建议您去问问刘县令,他们县衙中肯定有人跟老鹰岩土匪有勾连,求他派人给土匪说说情,争取减少些赎金也是有可能的。”

正一筹莫展的旺堆听后,猛地将脑门一拍:“对呀,土匪要的是银子,又不是巴登,即便减少赎金,他们也完全是有可能答应的。好的,太太,我现在就去县衙找刘县令帮忙,求他找人去老鹰岩说情,让土匪减少赎金。”

央宗忙退下手腕玉镯递给旺堆,说:“老爷,您总不能空手去求县令吧,这玉镯是结婚时您送的,我知道是好货,至少也值二百两银子吧。带上它,准管用。”旺堆并未接玉镯,却摇头说:“狗日的刘县令,这些年他没少得我好处,哪次遇上年节我没送他大礼。难道我家有难去求他帮忙,他还能向我索礼不成?”

央宗听后,非常生气地说:“老爷,您也是见过世面的人,您难道忘了欲壑难填的古话?更何况他是一县之主的县令。我问您,到底是手镯重要,还是巴登的命重要?”

被点醒的旺堆面对平常不爱在他面前言语的妻子,竟然产生些许愧意。心情异常难受的旺堆,默默接过央宗递给的玉镯,匆匆朝外走去。

县衙内,在火炉边同玉香喝着酥油茶聊天的刘青禾,听说旺堆土司求见,便立即来到客厅。寒暄后,旺堆就把玉镯递给刘县令。接过玉镯的刘青禾仔细把玩后,又出门对着天空再次瞧了一阵,然后将玉镯还给旺堆,笑着说:“旺堆土司,这镯子确是件好货,它肯定是用上等和田玉做的,玉石质地不错,竟没一点杂质。嗯,这是你最近新收的?”

老奸巨猾的刘青禾心里明白,这大冬天的,旺堆土司来县衙决不是让他赏玩一只玉镯的。他料定土财主旺堆定有啥难事求他,所以,欲擒故纵的他又把玉镯还给了旺堆。

心里异常着急的旺堆,又将玉镯塞在刘青禾手上,说:“刘县令,这玉镯确是件好货,但这好货现已属于您了,如何,应该喜欢吧?”

刘青禾笑了笑,淡淡说:“古话讲,君子无功不受碌。我又没帮你茶庄做成一笔生意,也没为你创造过半文利润,土司大人,我没接受你玉镯的理由嘛。”说完,刘青禾又想把玉镯还给旺堆。

早已稳不住的旺堆突然呜呜哭起来,含泪说:“县——县令大人,我今天有一难事求您,无论如何您得帮我,不然,我——我没法活下去了……”

早已胜算在握的刘青禾,拍了拍旺堆肩头,口气温和地问道:“旺堆土司,你我算是好些年的老朋友了,有啥事尽管说,只要能帮的,我自当效力,自当效力嘛。”说完,刘青禾就将玉镯揣进怀中。

旺堆见县令收了玉镯,心里宽慰许多的他,便将巴登被绑架,土匪要赎金之事一一说出。刘青禾听后,故意装出惊诧状说:“旺堆土司,这人命关天的大事,你咋不早点来报?别人的事我可以不管,但你的难事我是非管不可的。谁叫我是这方父母官呢。”

“县令大人,我拿银子赎人可以,但土匪也敲得太他妈狠了。我哪有一万两现银啊。”说完,擦过泪的旺堆,从怀中拿出土匪勒索信递给刘青禾。

刘青禾仔细看过信后,便慢慢坐回椅子思考起来。

旺堆见刘青禾沉默不语,又着急问道:“刘县令,您有无办法帮我救出巴登?”

就在旺堆问他之际,一种运作方案已在刘青禾脑中迅速诞生。为从土财主身上索取到更多银子,刘青禾故意恐吓旺堆说:“旺堆,这土匪信中说了,你若报官,他们就要撕票。今天你来我这,也算是禀告县衙了,为巴登大少爷性命着想,我建议你别对外声张此事。”

旺堆忙点头回道:“是是,县令大人,我一定按您吩咐做。”

刘青禾又道:“旺堆土司,你的意思是想让土匪减少赎金,对吧?”

“是是,最好让土匪减少一半,我现在只凑够四千两银子,剩下一千两我打张欠条,三个月后一定补齐。”

刘青禾见已将旺堆手中现钱底数摸清,心中有数的他又说:“旺堆土司,我立即托人找关系去帮您办这件棘手之事,不过,你是知道的,这仍需要打点,对吧?”

旺堆忙从怀中掏出一锭银子递给刘青禾,哭丧着脸说:“县令大人,我身上只有这点现银了,望您体谅体谅我眼下难处。事成后,我一定设法对您再另行酬谢。”

刘青禾接过银子:“旺堆土司,您就暂请回吧,明下午再来我这听候消息。”

“县令大人,您可千万要抓紧,此事已整整过了两天,只剩三天了,您一定要设法帮我救出巴登哪。”

其实,刘青禾要实施诈取旺堆银子的计划,眼前的玉香正是不二人选。几年前成为寡妇的玉香,便守着失踪前夫留下的酒馆,当起了掌柜。由于人们叫惯了她老板娘,所以这称呼就一直沿用至今。女人一旦没了男人管束,胆子就渐渐大了。再说玉香虽无倾城之貌,但长相绝不是那种令人讨厌的。由于有地痞无赖经常在酒馆肇事或赖账,几次报案后,玉香就同刘县令有了暗中往来。玉香渴望权利保护,县令想惬意采点野花,二人自然就搞到一起。

县城不大,人们很快知道玉香后台的保护伞是谁。此后,在酒馆闹事的地痞就渐渐没了。昨天从老鹰岩赶回的玉香,把给土匪送酒的事给刘青禾说了。刘青禾见玉香赚了银子又没被土匪咋样,就没当一回事。何况,他刘青禾交往的女人又不止玉香一人。女人虽有不少,但敢上老鹰岩同土匪打交道的女人,却只有玉香。刘青禾认真想过,要说服土匪减少赎金,还非得让善于周旋的玉香出面才行,正好她又刚从老鹰岩返回。此事决不能让县衙其他人知道,他要独自操控玉香了结“人质与赎金”事件,这样才便于神不知鬼不觉的利益最大化,甚至独吞旺堆永远无法弄明白的欠款约定。想到此,心情极好的刘青禾就慢慢回到内屋。

靠近玉香后,刘青禾摸着玉香脸蛋说:“老板娘宝贝,又有好事送上门啦。”

“县令大人,啥好事让您这么开心呀,说出来,也让我分享分享您的好福气。”

“玉香,这好事不是我一人的,而是我俩共同的。”

玉香心里一震,装着若无其事地说:“县令大人,您莫不是哄我开心吧,天底下哪有我跟您连在一起的好事呀?”

刘青禾将脸伸向玉香,说:“来,亲我一口,我就把共同发财的好消息告诉你,咋样?”

玉香虽不相信天上掉馅饼的好事,但碍于刘青禾对她酒馆的暗中保护与支持,她还是响响亮亮地亲了刘青禾一口。

满意的刘青禾坐下后,把玉香抱到自己腿上,将他的计划全盘向玉香说出。玉香听后大惊,有些不满地说:“刘县令,我昨天刚从老鹰岩送酒回来,您又要我重返匪窝老鹰岩,我不去。”

“你为啥不去?知道吗,这次若获利可顶你酒馆半年利润。”

“前两天我在老鹰岩时,土匪内讧,还差点殃及我性命。”玉香不敢

说她让刀疤脸上老鹰岩的事,只好拐弯找借口。

刘青禾见玉香对他计划有抵触,有些不悦地说:“你是女流之辈,又不是老鹰岩的人,土匪内讧关你屁事。”玉香见刘青禾不高兴,立马在刘青禾怀里娇嗔地说:“不嘛,我玉香最讨厌匪首黄大郎,我担心那家伙又要逼我同他过夜。”

刘青禾笑了:“玉香老板娘,你又不是黄花大闺女,睡就睡一觉呗。是银子重要还是讨厌值钱?天下没有跟银子过不去的人嘛。快准备,我让县衙兵丁用快马送你去老鹰岩,千万别误了正事。”

玉香起身用手绢擦了擦嘴说:“哼,我玉香一万个相信,指不定您又收了不少好处费吧?”

刘青禾拍拍玉香屁股,提醒道:“玉香,你一定要在明天午时前赶回县衙。若此事照我方案谈成,赚的银子我俩对半分,这比啥好处费都诱人。”

“当然,我玉香是绝对相信县令大人的,不然,您就是天底下最坏的负心人。”说完,玉香又在刘青禾脸上亲了一口,然后兴冲冲朝门外走去。

扎西和刀疤脸意外相逢,高兴得在山洞聊了两天两夜。酒喝完了羊腿吃光,他们全然不知也不在乎。刀疤脸没想到,那一夜盗马相遇的猎狼人,原是个性情爽直的农奴牧羊人。扎西也没料到,眼前这个骑术高明剑术高超的盗马人,原是个脸有刀疤的汉人。

闲聊中,刀疤脸自由自在游侠似的盗马生活方式,以及专盗富人之马和杀富济贫的人生理念,均深深影响着从未学过文化的扎西。而偶然助刀疤脸逃过命的扎西,敢于杀狼为妻女报仇,还要刺杀贡布头人的举动,也极大震撼了刀疤脸。二人惺惺相惜,大有相见恨晚之感!

二十三岁的刀疤脸,向扎西讲述了短暂而丰富的人生经历,详细介绍了自己学拳术、剑术和跑马帮的生活故事。每当刀疤脸讲到一些惊险的盗马情节时,扎西总是摇头说:“偷盗的不好,我们,今后偷盗的不要。”最后,当刀疤脸告诉扎西他的马帮被黄大郎一伙全杀害时,扎西不仅抹了眼泪,还坚决表示愿帮刀疤脸复仇。

二十五岁的扎西,也对刀疤脸讲了他家的悲惨遭遇,以及漂亮妻子卓玛和可爱女儿梅朵。每当给刀疤脸讲述精彩的杀狼故事时,听得刀疤脸不断喝彩竖起拇指。扎西介绍完神奇的天葬师尼玛后,突然问刀疤脸说:“汉人兄弟,你说了这么多世间不平事,照你这么说来,我除了恨大狼外,还该恨我们曲巴头人?”

刀疤脸点头回道:“扎西兄,你不光要恨曲巴头人,你还该恨贡布头人和藏地所有的土司与头人。”扎西异常困惑,说:“汉人兄弟,这些头人与土司,他们跟我无冤无仇,我凭啥要恨他们?”

刀疤脸:“扎西兄,你想想看,在若拉草原,为啥只有曲巴和贡布头人有钱有势,而千千万万的牧人却是一贫如洗的奴隶?老子打心眼就从未服过气,他们有钱人凭啥霸占那么多牛羊、草场和女人,而你一年四季下苦力卖命,不仅没一只羊一头牛,连像样的食物和帐篷也没有。奴隶们稍有过失,轻则鞭打,重则抽筋剥皮。我恨的就是世间不公平!”

“兄弟,那你专盗头人和土司的马,就是为报复有钱人?”刀疤脸点点头:“也算是吧。”歇了一阵,扎西从怀中掏出英式短枪,高兴地对刀疤脸说:“兄弟,

曲巴这支好枪被我骗到手了。”刀疤脸愣了片刻,转眼就笑了:“扎西兄,你这如此爽直汉子,也学会了骗?”

扎西不好意思笑了笑,说:“兄弟,这还得感谢你的启发哩。若没你那晚剑客般精彩出现,我扎西现仍是个憨直的傻奴隶。你想想,我若照实跟曲巴头人说那晚情况,他能把这么好的枪留给我吗?”随后,扎西就把如何受刀疤脸影响,回部族又是如何向曲巴谎称刺杀贡布失败,最后又咋样打死贡布家丁的过程,统统说给了刀疤脸听。

没想到,刀疤脸听后却拱手说:“扎西兄,我看呀,你们曲巴老爷并不比你聪明嘛。这么好的短枪竟被你如此轻松弄到手,我刀疤脸佩服!”扎西晃了晃短枪,说:“兄弟,这真是把好枪。”刀疤脸:“当然啦,扎西兄,你知道这把短枪,在雅安或拉萨黑市,

要卖多少钱吗?”见扎西摇头说不知,刀疤脸又说:“这样的好枪少说也值二百两银子。

唉,老子就缺把这样的短枪,藏在身上简直可让对手防不胜防,不然,那

晚我就不会吃老鹰岩土匪大亏了。”

扎西听后,立马将短枪抛给刀疤脸,说:“兄弟,你喜欢我就送给你,反正我有叉枪和藏刀,也不耽误杀狼。”

刀疤脸认真看了看手中短枪,又抛还给扎西,自信地说:“扎西兄,谢谢你美意。既然我纵横藏地盗过无数次马,难道弄支短枪,还能难住我江湖剑客刀疤脸?”

中午时分,扎西和刀疤脸拜过天地结为了异族兄弟,俩人分手前约定,每次月圆时,就去稍安全的魔鬼寨下骷髅谷相聚……

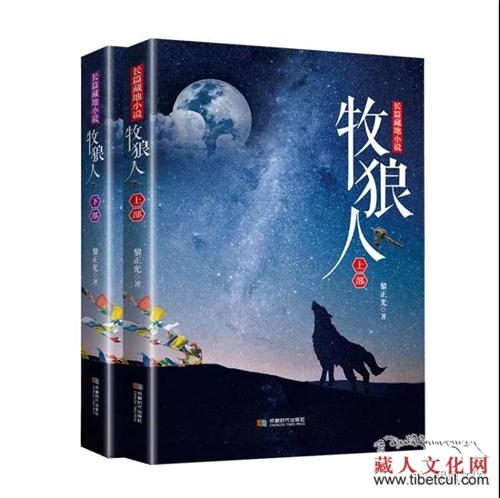

黎正光 ,当过兵上过大学,曾任《四川工人日报》文学编辑、四川青年诗人协会副会长、《浣花报》和中国《汉语文学》网站主编等职。为写作体验,曾自费徒步考察长江之源、通天河无人区,《人民日报》还误发过他的“遗作”。先后在《诗刊》《人民文学》《星星》《人民日报》《诗歌报》《萌芽》等全国数十家报刊发表诗歌近800首(章),数次获国内外各类诗歌奖。出版有诗集《生命交响诗》《雪情》《血羽之翔》《时间之血》和长篇小说《仓颉密码》《牧狼人》,被誉为中国仓颉写作第一人。创作有影视作品《仓颉密码》《疯狂的芭蕾》《牧狼人》等,并多次参与影视剧和纪录片策划与撰稿。现为北京某影业公司文学总监,美国国际文化科学院院士,自由撰稿人。

相关推荐

Copyright © 2004-2025 tibetcul.com.

琼ICP备2025053544号 | 琼公网安备46902802000138号