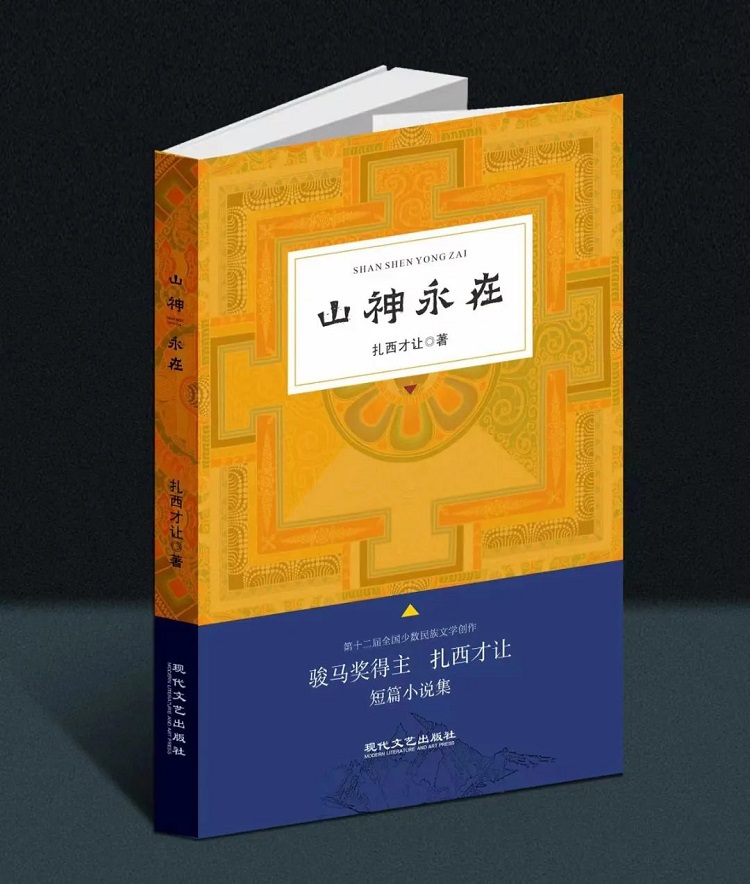

《山神永在》是第十二届全国少数民族文学创作骏马奖得主扎西才让继《桑多镇故事集》(作家出版社2019年8月出版)后创作的第二部桑多题材中短篇小说集,由现代文艺出版社于2023年3月出版,收录了作家近年来创作并发表在《芳草》《民族文学》《西藏文学》《青海湖》《福建文学》《文学港》《回族文学》《百花园》《飞天》等文学期刊上的17篇作品,附有作者小说创作年表。小说集关注了被“桑多题材诗歌”所超越、所遮蔽的现实,如白朗义军的洮州之行、洮岷西战役前的个体抉择、“文革”参与者的心灵救赎、头人外戚的另类生活、村镇弱者的尊严守护、文艺群体的尴尬处境、桑多生态的毁后重建等,对以“桑多世界”为具体时空的藏地生活进行了一种深描式的现实主义书写,既是对桑多题材诗歌中未能打开的叙事空间的一个拓展,也是对借助文学作品对当地文化进行思考的一种实践。

1

一条小河,清亮亮地从上游下来,汇入一条更宽阔的河——桑多河,水势就浩荡起来。河边某村的人,就靠着这条河,繁衍生息了上千年。下午的余晖落在水面上,那波光,真的有“粼粼”的味道。这时候,媳妇和姑娘们会担着桶来到河边,轻声说笑,慢慢地把水舀进松木做成的木桶里,就像收回了悄悄丢失的青春时光。这情形若被落魄的书生看到,也许会诗兴大发,吟出几句高雅的平仄来。若被满面风尘的画家看到,一幅人间的风俗画就会像彩虹一样诞生。挑好了水,陪父母、丈夫或孩子歇在院子里,仍能听到村外桑多河水,在秋天的深蓝天幕下,发出哗哗的声音。这声音陪伴了村民好几个世纪,一经发出,就决定了它高声喧嚣或低声絮语的命运,也决定了老人的淡薄,孩子的妄想,男子的勇气,和女人的相思。因此,只要在节日,比如说香浪节那天吧,桑多河边,会有人沐浴,人类看见的看不见的鱼族,都会长出透明的羽翅,在人类发出的锣鼓声中慢慢潜游,或许也会变成美人鱼走上岸来,成就一段流传人间的凄美的爱情。在河边生活得久了,就明白人世间有那么多的苦难需要流水一一带走。彼岸的人这样想,此岸的人也这样想。于是就像《边城》里的青年后生们那样,隔着一条河高声说话,但两岸的对话,还是被水声给镇定地稀释尽了。这时候,人们就期盼着河里能跳出龙王,飞舞在空中,在一夜之间,要么平息灾难护佑四方,要么降下甘露点石成金,最次也要像月下老人那样牵线搭桥乱点鸳鸯,实现青年男女无法实现的梦想。

2

我,一个名叫扎西的青年,算是实现了梦想的群体中的一个。那一年,我遇到了那个鲜活靓丽的少女——娜珍,在桑多河的斜阳桥上,在北方干净的天空下,她穿着牛仔裤,单纯而且性感。她让我心里微微作痛,让我觉得欲望的可贵和灵魂的卑微。我不再考虑太阳、月亮、食物和远方,只想拥有她,和她一起行走,聊天,像阿哥一样关爱她。她只是开在红尘里的花朵,需要人的欣赏和呵护。我想,假如我是一匹豹子,她就是我渴望的血液。假如我是一只昆虫,她也与我有关,时刻飞旋在我的脑子里。那天,我们在斜阳桥上只呆了两三个小时。期间,我注视着桥板缝里的几朵野菊花,像个结巴说不出话。等我恢复平静的时候,天已经黑了,我俩还站在空荡荡的桥上。但我明白:这个叫扎西的青年,他的爱情,有了着落了!

3

我和娜珍都深陷在草堆里。麦秆干燥,却充满韧性。娜珍侧身背向我,她的屁股白白的。我深感刺激,想干出些什么,然而我的身体是那沉睡的冬地。她安慰我:“别急,别急,慢慢来。”抚摸着我的东西,试图唤醒我体内的春风。我听见鸽子咕咕乱叫,狗也开始狂吠,太阳肯定快要落山了。我着急起来:“我害怕,我真的不行!”她放开手,不再看我,在草堆里沉思。我回到院子里,坐在屋檐下,想起自己十七岁的生日,就这样快过去了,禁不住有些伤心。娜珍离开的时候,我的父母刚刚拾柴回来。他们刚把车卸好,太阳就落山了。父亲说:“年后,听说娜珍要嫁到青海去了!”母亲不说话,定定地看着我。我低下头,想起我的生日,在一个大我两三岁的女孩那里,彻彻底底地失败了,心里的悲伤,就像即将到来的黑夜,越来越浓,越来越重了。

4

但娜珍还是没去青海,据说是她坚决反抗的结果。她把我们相爱的事告诉了她的父母。于是,在双方家人的操办下,我和娜珍还是结了婚,开始了又幸福又伤感的婚姻。有一天,我们去了山林,美景总是容易让人忘情。亲热够了,我们从树林里出来,看到蓝天,和蓝天下的村寨,有鸟在斜斜地飞,马也停止了奔跑,在河边饮水。娜珍脱了衣服,像鱼一样进入水里,说是要去龙王的宫殿。我注意到岸边水草,韧性比男人的漫长,心思比女人更细,不过还是会在秋天倒伏下去,腐烂在水底,要么就像秃头歌女的裙摆,在水底的宫门口招摇。我提前回到房子,娜珍仍旧没有返回,我只好摊开白桦带来的阴暗,让心彻底潮湿,以便我面对她的时刻,能够有冷漠的情怀。然而总是以失败告终,想想吧,一个敢于在水里生活的人,怎么能够回到这人气弥漫的尘世呢?她在鱼类的乡村待得那么好,以至于早就忘记了:她的肉身,还是这爱欲荒原上最明亮的东西。

5

我特别珍惜和娜珍在一起的日子。听说在过去,在那个人类的想象力无比发达的时代,有人把山顶的月亮想象成气球,并且坚持认为,那是一个白胡子的老神仙用一根细细的绳子给拴起来的。而在和娜珍在一起的日子,在山下的清泉里,我们把水里的月亮捞起来,用水桶挑回去。一路上,春天的夜晚里,到处是野花淡淡的清香,万物骚动不安,我们身披薄薄的白光,像披着一件纱衣。我们把水倒进缸里,月亮就消失了,我怀疑它已经化成了水,在水里游弋。我们站在院子里,那遥远时代的月亮又出现了,真的像个气球悬浮在山顶,让人担心那白胡子老神仙会骑着它远离尘世。这时候,杜鹃会叫起来,高一声低一声,深一声浅一声,仿佛在召唤走失的魂魄。那时,我和她都三十多啦,但还像个孩子,喜欢在月亮下挑水,喜欢把泉水一瓢一瓢舀进桶里的那种感觉,似乎只有这样,流逝的时光才会一点一点地回来。我们被我们的想法和行为感动着,这时候,杜鹃会叫起来,长一声短一声,粗一声细一声,仿佛在唤醒记忆的种子。

6

糌粑。酥油。煮熟的牛羊肉。可乐。雪碧。酸奶。拉卜楞矿泉水。几个绘有八宝的小瓷碗……都堆在宽大的羊毛地毯上,压住了部分色彩明亮的吉祥图案。这时我三十开外,面孔粗糙,一身黑皮夹克,前胸敞开,盘腿而坐,棕皮短靴压在腿下,发出轻微的声响。看着河边玩耍的孩子们,我露出一抹笑意。坐在我对面的娜珍,穿着宝蓝色的形似旗袍的博拉,这用绸缎做就的衣物,勾勒出她丰腴的形体。我俩斜对面,是位七十多岁的老人,戴一顶乳白色的旧毡帽,闲置在腿上的左手青筋暴起。右手,拎着紫檀念珠,慢慢地拨动。孩子们从溪边奔跑回来,他们咯咯咯的大笑着。娜珍慌忙站起,抓住了最先跑到的快要倒地的那一个。我对后边两个大喊:慢点!两个小家伙根本就不理我,他们像小鸟那样扑进了舅爷的怀里。老人只好收起念珠,搂住孩子们,南风,吹出了他浑浊眼睛里深藏的泪水。

7

多年后,我就发现身边的娜珍太胖了。上车前,她倚在石墙边提了提腰带,一副落寞的样子。她的父亲把她许给了我,她的哥哥,喜欢在酒后夸赞他的妹夫。我,不过是个落魄的书生,心无乾坤,胸无大志,但还是搂住了她的肩膀。她的丰满的嘴唇,让我想起湖泊里的弯月;她的结实的乳房,让我想起在草原上到处隆起的山包。作为我的女人,她在我麻木的臂弯里沉沉睡去,似乎已成为我生命中的另一半。某个夏天,河沟里的水溢上了岸边的草地,她跌了一跤,从病床上下来后,她似乎变傻了,硬要我带着她离开生她养她的故乡,前往她不能想象的城市。现在,我即将实现她的愿望,但我搂着她,感觉像是搂着一个陌生的女子。

8

告别城市后,我陪着娜珍坐着火车去了远方,见到了远方的城,远方的人,远方风景中的事。我想留下来,可她说算啦。那就算啦,我回到故乡,感觉心中的某个地方,空了,还有着铁锈的气息。我不再回忆那趟旅行,只活在当下的困境里。有人喊我出去打篮球,可我们却进了游泳池,在里头待到夕阳沉下去。我给朋友说:“我可能走不出过去的那个房间了,我可能要被某些人和事给毁了!”他不回答我的唠叨,仔细地搓尽了脚上的垢甲。我和他回来后不久,他却去了远方,后来再也没回来。我只好一个人去游泳,那池水比我生命里流过的眼泪要多得多。

9

有人打电话给娜珍:你的男人,在黑猫酒吧里喝醉了。她把还未和倒的面,扣在案板上,把切好的肉,藏进盆子里。她穿戴得整整齐齐的,干干净净地出来,在昏黄的斜照中终于找到了我。她认出了我的狂热,还有我的幻想、挣扎、懦弱和无奈的、透骨的苍凉味儿。她说:“回吧,乘你还没死在路上。”我靠在酒吧背后的南墙下,想找到可以依靠的东西。但那战胜猛虎的勇气早就飞逝。我花了二十年,来反抗命运。而今却像一滩泥,倒在失败里。她说:“回吧,乘你还没在我眼前死去。”听起来,她的声音仿佛来自故乡,又仿佛来自地狱。我想勇敢地站起来,那天色,就忽然暗到了心里。幸亏还有星辰次第亮起,照见了我的归途,照见了我的女人:像一棵庞大的倔强的树,陪伴在我的左右。

10

后来,我们的婚姻还是出现了问题。记得在桑多山下歇息的那晚,在海螺寺院对面的白色山墙上,我终于画出了理想中的蝴蝶。我满意地睡着了。半夜里,来了个蝴蝶一样的女人。我爱她的胸脯,她的腰身,她的迷蒙的眼神。我爱她黄色长裙上的红色斑点,爱她修长的手臂搂着我时那无望的缠绵。黎明时分,红冠锦衣的司晨星宿,惊走了女人。她离开后留下的绝望,使我浑身燥热,两眼猩红。我在露水打湿的草地上奔跑,在牧羊人的歌声里长嚎。听别人说,我那时的精神状态,像极了即将被活埋的人。也许我会精神错乱,除非我那肥胖的娜珍忽然出现,用她犀利的眼光,重新收走我奇异的想象,将我还原成以前那个痴呆的、依附的、无助的男子。就像现在这样:坐在沙发上,即使再看电视剧,那眼神也从不转动,是一尊活着的雕塑。

11

我想带着娜珍去桑多镇,我得让她明白:在桑多镇,当个女人确实不那么容易,她得穿上丝袜,涂上口红,穿梭在菜市场,或者坐在幽暗的房子里,等待着男人,发生些连自己也深感怀疑的事。而做男人,就容易做了,如果在古代,或许会穿上虎皮,拿起弓箭,射杀丛林深处的猎物,而在现在,只能拿起弹弓,把街旁高树上的麻雀打飞,落下几片勇猛的叶子。我和娜珍走在十月午后的大街上,身边车水马龙,行人稠密。正午的阳光,让人睁不开眼睛。我只好像瞎子一样,一寸一寸地往前摸索。我终于找到了属于自己的路,心里边安定下来,在树荫里站定,顺手就摸着了自己突突跳动的脉搏,也看到了鲜花一样的别人的孩子。此情此景,令人陡生唏嘘。这感受,我告诉了娜珍,她说:“你还真是个诗人!”我看她不理解我的想法,就又告诉了一个远方的朋友,他发来短信说:“我们找不到合适的母亲,也遇不到有责任的父亲。”我知道他还生活在困苦家庭无法轻易解决的矛盾里。我一边走,一边想,终于在广场南口停下脚步,脸被北风吹了又吹,泪流下来,也只是几滴冰凉的盐水。我清楚自己这几年的处境:时常站在街上,像个男人,身边有时也会出现不那么伤心的娜珍。大多数时间,都不在房子里,只呆在云下,拥有着无数云下的日子。

12

我们的婚姻变坏的那晚,我始终盯着娜珍说过的那个男人。灯光下,黑猫酒吧里人头攒动。那男人最终还是坐到我身旁,要将事情了结。我们较着劲,把桌子上的啤酒喝完。打嗝,瞪眼,用粗糙的手掌擦拭嘴唇,又要了一扎子。事情变坏的那晚,我把好多男人都当成了对手。最后我醉了,昏睡在水泥地上,四个男人抬起我,把我撂在酒吧外的街边长椅上。娜珍哭红了鼻子,跟着那个男人走了。——事情变坏的那晚我就失去了她,事情变坏的那晚,她就投入了别人的怀抱。路灯下,我昏睡过去,我脸上的肌肉肯定松松垮垮的,肉色红里透青,看那嘴脸,不像个中年男子,倒像个老人。深夜时分,我被寒气冻醒了,但我摊在椅子上,不愿离开:我得坚守位置,因为我才是被女人遗弃的。平生第一次,我明显地感受到了自己的失败。以前也曾失败过,可我从来就不承认。

13

我不抱怨娜珍。刚结婚的那年,我认为我们婚姻的保鲜期,不会长过一盘香蕉的保鲜期。但已经十八年了,我们还在一起,彼此折磨,又不忍分离。我们的水果盘里,总会装些香蕉,几天过去,剩余的一两根,总会发黑发软,成为我们生活里的污点。我们老家,村子里的孩子们早就长大成人了,那里落后偏僻,风却能轻松抵达,送去城市水果摊上香蕉的香气。今年,他们来城里看望我们,安静地并排坐在沙发上,像他们顺道买来的那篮香蕉。他们走后,我们把这人间的甜果摆到餐桌上,摆进了我们的生活。但我们都知道,这些香蕉,只属于那些缘法不投婚姻不定的人们。没想到,娜珍的离去,应证了我们的想法:我们的婚姻,早就到了发黑发软的状态。

14

我一个人回来。村庄外的一堵石墙下,并排坐着六个女人。她们中的第二个人,在讲格萨尔王的妃子。第三个,微闭着眼睛,左手拇指快速的拨动念珠。第四个,身体前倾,是称职的倾听者。靠在石墙上昏昏欲睡的,是第五个。刚刚把牛粪背篼拾掇好的,是第六个。只第七个——我,耷拉着头颅,长发遮住了脸庞。我是她们中的唯一的男人,却是最沉默的一个。昨天我还在乡村酒吧里,今天,我就回到了她们中间。“妈妈,他死了吗?”第一个问第二个。“他的心死了,孩子。”第四个回答说。第五个忽然醒过来:“谁死了?你们说谁死了?”“格萨尔王的妃子死了。”第六个回来了,她坐在我身边说:“别这样,还是让我做你的妃子吧!”被称为第一个的,是个十三四岁女孩,此时她幽深的眼睛里荡漾着蓝天,也漂浮着白云。

15

我和娜珍离婚后,另个女人给我说,让我再给你生个孩子吧!我感觉这不是乞求,而是一种许诺,有着决然的勇气。她说这句话的时候,山谷、树木以及比树冠更高的云朵,都沐浴着一种奇异的光芒。风在倾听,流水带走讯息,草叶上的甲虫在叶面上记下此情此情。我知道自己是幸福的,同时也觉得家里的老人、街上的压面师傅和派出所的民警,都是可以热爱的。我长久地在门楣下站立,直到父亲在院子里咳嗽了一声,才返回屋里。那个女人说,如果我不能跟你在一起,我就会痛苦。说这话的时候,她已嫁给了另外一个男人。我默不作声,像个猫头鹰蹲在房头。那个女人在下面仰视着我,在阳光下,她显得那么小,那么柔弱,那么叫人怜悯。我带着她回到家里,父亲在院子里大声咳嗽,我的女儿噙着眼泪跑进草房。这时候也是黄昏,西天的云霞红红的一片,像一块巨大的遮羞布,在山顶漂浮着。我低着头进了上房,脱掉布鞋。我盘腿坐着,一下一下有力地刮着盖碗子。女儿端着一盆水进来,把毛巾递给我,又脱掉了我的袜子。看着女儿,就想起在门外等候的那个女人,我禁不住流下泪来。

原刊于《回族文学》2017年第3期(责任编辑:付新洁)

扎西才让,藏族,生于1970年代,毕业于西北师范大学中文系。文学创作一级。中国作协会员,中国诗歌学会常务理事,甘肃省作协理事,第十五届甘南州政协委员。主要作品有诗集《桑多镇》《甘南志》《七扇门》《大夏河畔》《当爱情化为星辰》《甘南一带的青稞熟了》,散文集《诗边札记:在甘南》,小说集《桑多镇故事集》《山神永在》等。作品多次被《新华文摘》《小说选刊》《微型小说月报》《小小说选刊》《中华文学选刊》《散文选刊》《诗收获》《诗选刊》转载。曾获全国少数民族文学创作骏马奖、甘肃省敦煌文艺奖、甘肃省黄河文学奖、三毛散文奖、海子诗歌奖、鲁藜诗歌奖、梁斌小说奖、《飞天》十年文学奖、《文学港》年度作品奖等多种文学奖项。