扎西才让是近年来活跃于当代诗坛并取得了较为瞩目的创作成就的藏族诗人之一。他从甘南出发,将目光投向广袤的青藏高原,用心感受来自大地深处的脉动,并最终借由独具特色的语言造就了他个性鲜明、意蕴深邃的诗歌创作风格。这不仅帮助诗人先后获得了诸多极具影响力的文学刊物及奖项的认可(1),更为甘南之外,乃至青藏高原之外的人们以文字触摸于他而言应谓之“此地”的甘南(及青藏高原),提供了不可多得的范本。

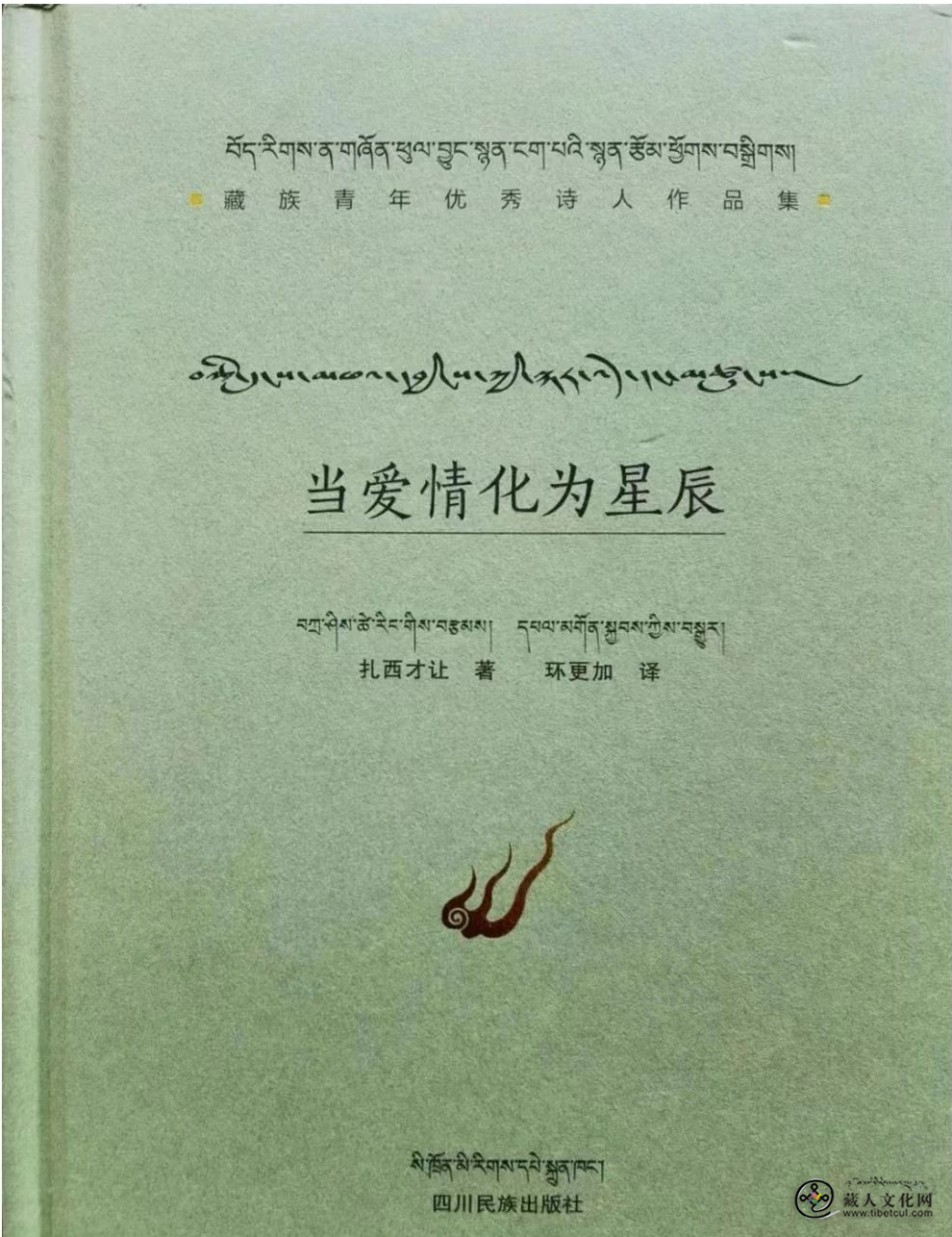

尽管在诗人历经数十年营造的文学世界中,“桑多镇”才是最光彩夺目的部分,但它还是无法全面充分地呈现和诠释扎西才让“以甘南为诗、以万物入诗”的才情,而在这一点上,诗人的诗集《当爱情化为星辰》或可作一注脚。

著名彝族诗人吉狄马加在为《藏族青年优秀诗人作品集》作序时指出,“一切诗歌都从‘当地’产生”1,同时又进一步强调“诗歌应该是有根的,有根的诗歌才有生命力和创造力”2。以此为标准细读扎西才让诗歌选集《当爱情化为星辰》中的篇章,我们似乎就能够较为清晰、准确地理解和把握到吉狄马加提示的诗歌创作应有之义:诗人根植于“当地”,以喷涌蓬勃的诗情,应和甘南特有的人文风物,吟咏变化莫测的爱情,并最终为我们呈现出独具匠心又充满魅力的别致情歌。

当然,如果从“当地”出发仅以呈现“当地”为目的,则难免显出单薄平面的乏力感,而扎西才让在诗集《当爱情化为星辰》中较好地规避了这一可能的困局,为我们营造出极富张力和哲思的瑰丽多彩的爱情世界。这个世界属于诗人生于斯长于斯的“此地”。

一、见“此地”是此地

尽管“诗不是简单地‘寻根’和回到‘故乡’”3,但在扎西才让这里,甘南作为诗人的“此地”却是其诗歌创作无论如何也无法绕开的部分。实际上,这一点在诗人“桑多系列”的散文诗中已得到较为成功的展示。由于对“桑多”的呈现“既是对藏地村落的深描,也是对百姓生活的还原”4,因此可以说,借由与“桑多”相关联的系列抒情对象,扎西才让实现了其有关“此地”的诗歌创作的第一个也是最为基础的层次———“见‘此地’是此地”。在《当爱情化为星辰》这部集子的诸多作品中,诗人亦凭借极具“此地”特色的抒情对象,为我们构建了甘南有血有肉、有情有义的生活意象和文学形象。

首先,诗人有以地方景观入诗的自觉,这为诗作呈现“此地”样貌表征提供了方法。据不完全统计,在这部诗歌集中被诗人先后反复提及的高原诸地包括“桑多镇”“桑多河”“甘南”“青海”“卓庄”“格河”“碌曲”“玛曲”和“黄河湿地”等。其中既有诗人自己一砖一瓦亲手搭建的“桑多”世界,又有为广大读者所熟知的现实典型的高原地区。所有这些地标都有意无意地成为承载诗人情绪情感的前景或背景,同时也自然而然地共同构建起诗人希图我们看见的“此地”的有形抑或无形的抒情图景,而这一图景的搭建又进一步成为诗人深入描摹“此地”的地域特色和人文底蕴的起点和依托。

其次,诗人有以地方风物入诗的自觉,这为诗作呈现“此地”地域特色提供了路径。在这部诗歌集的诸多诗作中,地方风物俯拾皆是,包括而不仅限于“格桑(花)”“青稞”“高山杜鹃”“琥珀”“珊瑚”“白银”“白(佛)塔”“寺庙(院)”“阿尼玛卿山神”“度母”“天葬台”“解尸墩”“风马”“秃鹫”“海螺”“檀香”“藏袍”“哈达”“黄铜茶壶”“桑烟”“骨笛”“酥油灯”“牛粪墙”“藏历年”“香浪节”“香巴拉”等。这些具有民族色彩的地方风物,被诗人密集呈现于作品中,天然成为展示“此地”地域特色的意象群:它们生发于高原诸地的样貌表征之上,既可能为外人知但也可能无法为外人道;从某种意义上说,它们既是诗人眼中的“此地”,也是诗人借以展示“此地”人文底蕴的某种媒介。

最后,诗人有以地方民情作诗的自觉,这为诗作呈现“此地”人文底蕴提供了可能。在《当爱情化为星辰》这部诗歌集中,诗人动用大量篇幅为我们描绘出了身在“此地”的人们的情爱日常,点缀其间的既有他们对爱情的渴望和纠结———

“她说:我爱邂逅/但我更喜欢遥远”(1),

“‘我不过是天空中的一片云/偶尔投影到他的波心’/就这样抑制着自己的思念”(2),

“我们片刻依偎,爱情就在这里/我们终身相依,传说就在来世”(3);

也有他们对爱人的追寻和舍弃———

“我爱你,以致不忍分离/下辈子,也要化作你脸上的一颗痣”(1),

“此时此刻,这只羊,似乎就是我的那个她/但我心里明白,这也仅仅是暂时的替代而已”(2),

“少给牛羊一口草,来年欠我一茬毛。少给你一个眼色,你三年不理我了”(3);

还有他们对故地的眷恋和怀念———

“格桑花盛开在这村庄/被藏语问候的村庄,是我昼夜的归宿”(4),

“羊群出现,我善良的兄弟姐妹/带我来到亲爱的故乡:/这埋着血肉和骨头的草原”(5);

以及他们在经历如上种种之时的矛盾和迷惘———

“你的成熟是一种痛/我不告诉别人/我只大声地喊给树洞”(6),

“化为落叶兮/是背时的爱情/渺若轻烟兮/是昨日的修行/就这样我远离红尘/不带走一两白银”(7),

“只有空空的寂寞,棉絮一样塞在她们的心里/有时她们会关上门,暗暗地啜泣。不过/只要走在街上,她们还像处在恋爱中的妇女”(8)。

诗人在这里反复吟咏的是“此地”的爱情,而他也从爱情丰富的内涵和外延出发,从不同的侧面完成了对传统意义上的“此地”的观照和描摹,既进一步加大了有关“此地”的爱情抒写的张力,也为我们依次呈现出地方性的独有的风物人文,从而实现了诗人的诗歌世界里“见‘此地’是此地”的基本创作构想。同时,虽然扎西才让笔下这一层面的“此地”本身已经被诸多作家进行过广泛而深情的描述,但当诗人自觉地以“此地”为画布尽情挥洒爱情的笔墨,其诗作便自然而然地凸显出“此地”的别致情趣。

二、见“此地”而非此地

虽然“见‘此地’是此地”,是诗人最先抵达也最为基础的创作层次,但如若止步于此,却又可能使其创作不可避免地生成牧歌式的悬浮感,从而影响作品感染力和说服力的实现。值得庆幸的是,在这一点上,扎西才让显然有更大的格局和野心,他并不满足于“此地”特色意象的堆砌,而是愿意将并非根植于“此地”,却极为生动鲜活和别具生命力的代表“广泛性”的人、事、物与“此地”原有的独特性杂糅于一处。此举不仅在更广阔深邃的层面上拓展了其诗作的内蕴,而且也在客观上帮助诗人抵达了“见‘此地’而非此地”的创作目标,进一步提升了诗人作品的表现力和内在张力。

与前述“此地”固有的特色语汇、意象相对,诗人在《当爱情化为星辰》这部诗集中亦多次提及对“此地”而言更像是舶来品的新语汇和新意象。这些语汇和意象包括但不仅限于“水果装箱”“酒店”“紧身牛仔裤”“(红色)摩托车”“外地红发女郎”“嫁接”“民族团结”“交际舞”“航母”“狗仔队”“新闻界”“电影”“豪华游轮”“水泥板”“电视剧”“矿床”“青藏快车”“雷达”“收音机”等。这些“此地”之外的世界的产物,从诗人笔端自然而然地倾泻而下。因为有这些更具广泛性的东西掺杂其中,于是就使得诗歌世界中的“此地”起了新变化。它的这种变化,促使它与它本身的过往产生某种疏离,迫使此时诗人笔下的“此地”不再是传统的和独特的“此地”,其内涵和外延的丰富变化在客观上帮助诗人的创作实现了“见‘此地’而非此地”的创作境界。

值得注意的是,扎西才让在对这些崭新的意象进行抒写的时候,并没有为其所累,对它们始终保持着较为圆融调和的态度:既润物无声地将这些人、事、物对“此地”的融入和冲击进行了较为充分的表达,又豁达坦荡地抛弃了对它们进行简单的二元对立的价值判断的想法,这就使得这些新意象在诗歌中最大限度地获得了自由:

它们既可能是抒情的前景或背景———

“你教会我在沙果树上嫁接苹果/在巴梨上嫁接来自青海的红梨/甚至在橘树上嫁接出桃子/啊呀,我俩终于在一起了/想起这民族团结的新家庭/顿时一阵辛酸,又是一阵甜蜜”(1),

“现在啊,我们的孩子/在青藏快车的长鸣声里/被东方山顶的阳光普照/渐渐地踏上了香巴拉的坦途”(2),

“生命如此鲜活,成熟在意料之中/正如这个秋季/水果装箱,你要出嫁”(3);

也可能是抒情的主体对象———

“早早拉开夜幕的人可喜可贺/他一人独占了夜晚的好戏/朝秦暮楚的女人可喜可贺/她一人容纳了那么多的粗糙爱情/……这些忠实于私生活的男女没有错/他们谨慎地保护着内心的寂寞/和世纪末的困惑”(4),

“这是迷醉的时刻,两片孤独之叶相遇/被爱情捆缚着的男女,看见狂风推开窗户/那暴雨捶打玻璃。哦,脆弱的玻璃”(1);

还可能是与传统“此地”相对的抒情镜像———

“我常常梦到小时候偶遇的那只白额母狼/梦见她在河边变为背水的女人/来到桑多镇,与我们生活在一起/……也允许一个臀部浑圆的外地红发女郎/在暧昧的夜里/接纳那么多无家可归的落魄的浪子”(2),

“但她们的牛角梳子还放在高低柜上/珊瑚仍然撂在盒子里/院子里的草,从水泥板的缝隙里探出头颅/墙缝里的板板虫,也偶尔出现在阳光下”(3),

“你的美臀使我的心隐隐作痛/浑圆,坚挺,是被包裹着的欲望/是暗室里走出的苹果/是在藏袍掩藏多年后的豁然惊醒”(4)。

在诗人那里,“此地”次第出现的新人、新事、新物无疑为其诗歌作品提供了更具现代气息的创作素材、更戏剧化的表达效果和更复杂多样的抒情意象。即使这个充满新鲜感的“此地”可能亦将承载许多不得已的新的苦衷,不一定能够帮助我们抵达心目中的香巴拉,但它仍是具有喷薄的生命力的所在。正因这种生命力本身的强大,以及时代车轮的不可逆性,新意象的融入反而切实丰富了“此地”在社会发展和历史接续层面的形象,使其内涵和外延进一步生长完善和立体化,从而与“此地”的固有形象形成既彼此联系又相互区别的对应关系,让“此地”不再是(过去的)“此地”。至此,诗人的创作境界已逐渐跳脱出“见‘此地’是此地”的层面,被注入了新的活力,而其诗歌作品则因此呈现出画面丰富、新旧呼应、意蕴流转的别致意境。

三、见“此地”仍是此地

正是由于对传统和新鲜的“此地”都抱有较为包容平和的观感和态度,才使扎西才让得以在完成“见‘此地’是此地”和“见‘此地’而非此地”这两个彼此勾连的创作愿景之后最终走向了和谐自在的“见‘此地’仍是此地”的创作境界。这种创作境界较为充分地显示出诗人对“此地”的过去和现在、传统与现代的辩证态度;同时也在一定程度上向我们揭示了新时代背景下诗人笔下的“此地”传统之地和它们的固有文化必会受到冲击、改造和丰富的命运。正如扎西才让在诗集《当爱情化为星辰》中向我们展示的那样,当我们从原本的“此地”出发,经由发生变化并被丰富的“此地”,最终走向的应该是既保留旧有传统又接纳新鲜事物的具有某种统一性和整体性的“此地”。也是从这个意义上说,无论世界和时间如何变幻,“此地”仍是“此地”。

就像诗人在其诗作中呈现的那样,尽管意象各有新与旧、传统与现代之分,各自代表着不同的时代和文化,但却并非无意义地杂糅堆砌在一起,而是有其丰富多样的叠加效应和内在意蕴。如:“这七彩的灯,这暧昧的情调/这被肉体的异味浸淫的氛围/远离了啊,那被羔羊唤醒的黎明/我已遗忘了那些责问的眼睛/和那酥油灯下的温馨情怀。”(1)在这里,交际舞带给“此地”人们的愉悦已经跃然纸上,与之相对的则是他们对过去惯常生活的疏离,而无论愉悦或疏离,都发生在“此地”,都已成为“此地”不可分割和忽略的组成部分。又如:“在猕猴和罗刹女偶遇的/那个蛮荒时代/我和你诞生在青藏腹地/成长为聋哑高原上的雪豹/……现在啊,我们的孩子/在青藏快车的长鸣声里/被东方山顶的阳光普照/渐渐地踏上了香巴拉的坦途。”(2)在这首诗中,诗人追溯过去,堪称一眼万年,在他的笔下,生于“此地”的人们从远古走来,但终将在世代赓续中走向未来。因此,“此地”一直是,也应该是一个变动不居的链接过去、现在和未来的统一体。像“家具,是买汉式的还是藏式的/我们争吵了一整天,红着脸/都坚守着各自的立场/……夜幕下,我悄悄地拉住你的手/你白皙的手犹豫了一下/终于留在我的手心里/……我们睡着了/像两个可爱的孩子/忘记了第二天的战争”。(1)这样的诗句若有似无地向我们呈现出每时每刻都可能切实发生在“此地”的新旧之争和文化之争。诗人对此并不回避,这反而更贴合居于“此地”的人们面对冲击时的某种无奈、包容和顺其自然的态度。这种态度的形成和存续亦从侧面说明,“此地”在被各种新鲜的人、事、物填充的过程中,已完成了某种既兼收并蓄又求同存异的有机整合。

诚然,透过扎西才让的诗作,我们仍可以感受到“强势文化对边缘文化的影响在写作和阅读中是不可忽视的”5:即使是创作风格鲜明如他,其诗作中仍能捡拾到像“你吟思无邪,我歌长干行/你懂海水竭,我知山无棱/就这样又开始我们白首的爱情”(3),“坟堆横陈在大地上,幻化出天上的星星/而群星,幻化出围棋,围棋又幻化出敌我/敌我幻化出仇恨,仇恨沉淀下来,成为河底的泥沙”(4),“希腊的诸神,爱着性感的女子。/藏地的神灵,远离了苹果树下的长蛇”(5)等这样的诗句,但我们也必须注意到,虽然诗人是以非“此地”原生文化的典故入诗,却借此更为生动地描摹了“此地”的人们对爱情的渴求和挣扎。正是由于人类在关于爱情的问题上的某种共通性,使得诗人的这种抒写不仅成立而且深刻;同时,通过诗人的再创作,并不属于“此地”原生文化的各种成分,亦逐渐融入“此地”,并成为“此地”的有机组成部分。

至此,作为意象集群的“此地”,从对固有传统和特色的抒情活动中挣脱出来,在融入新文化、新观念和新事物的抒情活动中得到丰富和发展,并在此基础上进一步完成了新与旧的对话交流和互补,促使“此地”的内涵和外延以统一体的形式实现了全面蜕变,诗人的作品实现了创作层面“见‘此地’仍是此地”的别致意蕴。

四、在别致的诗韵之外

如前述,扎西才让诗集《当爱情化为星辰》中的诗作,为我们呈现的是诗人以其生长生活的“此地”为着眼点抒写的情歌。其诗作从“见‘此地’是此地”的契机出发,丰富发展出“见‘此地’而非此地”的新内容,并最终抵达了“见‘此地’仍是此地”的圆融境界,在这个意义上,诗人已借由其作品不可多得的别致诗韵,在一定程度和范围内实现了对“此地”情感世界的构筑。

但在别致的诗韵之外,扎西才让诗集《当爱情化为星辰》的意义亦有其他值得深入探讨之处:

例如,无论是否使用藏语创作,少数民族诗人都可能面临不同文化的碰撞和冲突。扎西才让在这部诗集中的创作尝试,为我们提供了某种可资借鉴的样本。如前述,扎西才让在作品中并不格外强调和维护“此地”与“别处”之间的差异性,反而更愿意以平和圆融的心态接纳和包容这种差异性:他不仅承认非原生于“此地”的人、事、物已凭借各自不同的方式方法影响甚至改变着“此地”人们的生存状态,而且善于凭借“别处”的文化意象,描绘和表达“此地”人们的生活状态;同时很少加诸价值判断于其上,始终保持较为开放的笔触。这不仅在一定程度上彰显出生长于“此地”的诗人的自信,更为诗人通过诗歌创作实现不同文化间的交流融合奠定了基础。尽管少数民族诗人多多少少都面临着诗歌创作的“地方性”与“整体性”的关系处理的难题,但在《当爱情化为星辰》这部诗歌集中,扎西才让的创作尝试已在事实上提醒我们,唯有立足“此地”,以“此地”文化为本;同时,又承认世界始终处于变动不居且彼此深刻联系的状态,才有可能辩证地处理“地方性”和“整体性”的相互关系,以便达到通透圆融的创作境界,而这对于其他领域和其他民族身份创作者的创作亦具有启发意义。

又如,诗集中的《甘南情歌》采用了典型的“比兴”手法,并辅之以藏民族的传统特色意象和故事(“生奶做的茶,坏了。/生手放的羊,散了。/我是觅食的雄鹰,/找不到你藏身的洞了”(1)),颇具藏族传统文学的风范,同时又焕发出新的活力和魅力,取得了较为独特丰富的抒情效果,而这也为我国当代的诗歌创作活动提供了某种新的可操作的向度。以这首诗为代表的诗歌作品,不仅是当代藏族诗人对其前辈的致敬和学习,而且是立足“此地”文化之根拓展当代藏族(汉语)诗歌创作形式的有益尝试。由于这首诗歌作品中使用的“比兴”叙事手法在中华民族传统文化中是无独有偶的,是多个民族共有的民间文学传统。所以,在这个层面上,“比兴”的叙事手法亦可能成为生于“此地”的情歌所代表和象征的文化与“它处”文化沟通、互动和交融的媒介和手段———叙事手法的互通在帮助各民族读者更细致深入地理解诗人作品表达的意旨内蕴的同时,又适时提醒我们,所谓“各美其美,美美与共”或可有更多样的解读。

再如,《当爱情化为星辰》所在的“藏族青年优秀诗人作品集”在收录藏族诗人的汉语诗歌作品的同时,还收录了与这些作品相对应的藏语译文。这不仅意味着文化形态间的“交流”已经越来越多地被看见,而且也意味着这些诗歌作品除了在内容层面上最终可能走向“见‘此地’仍是此地”的境界,在语言文字这样的形式层面上,这些作品仍是可能抵达这一和谐统一的境界的。

在我们树立文化自信、合力铸牢中华民族共同体意识的当下,要想讲好中国故事,就必须理性地看待“此地”与“别处”的关系,就必须自发地在“此地”与“别处”之间求同存异,就必须灵活多样地表现“此地”与“别处”的生活状态,也是从这个意义上说,扎西才让的《当爱情化为星辰》中出现的上述细节的奥义值得我们进一步深入研究和挖掘。

扎西才让在他的作品中毫不讳言:“以甘南作为抒情的大背景/仰望天幕的人,将会感到幸运”(1),而“当爱情化为星辰,照辉甘南乡村/那遥远的召唤已回声频频/走向绝望的人,在此体验生活的激情”(2)。这或可解释,为何生于甘南的爱情会成为他灵感的源泉和吟咏的主角;而无论对它的传诵从哪里走来又向哪里走去,对诗人来说,只要“这星辰照耀心灵———都是诗人怅望的天宇”(3),那它就足可以照亮诗人前行的路。尽管我们并不知道,像扎西才让这样的诗人在未来还将为他们眼中和心中的“此地”书写出怎样的篇章,但可以肯定的是,只要诗人秉持这样的信念,他们笔下的“此地”就一定会成为廓大、绚丽、丰富且永不停止成长和蜕变的所在。

来源:《西藏当代文学研究》2023-11-04

注释

1.诗人位列第二届“甘肃诗歌八骏”,作品先后被收录于《民族文学》《十月》《人民文学》等重要刊物,并被《新华文摘》《诗选刊》《诗收获》等刊物转载,同时入选数十部文学作品选本,曾获“骏马奖”“海子诗歌奖”“中国红高粱诗歌奖”“《飞天》十年文学奖”等重要奖项。

2.吉狄马加:《一切诗歌都从“当地”产生(序)》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版。

3.(1)吉狄马加:《一切诗歌都从“当地”产生(序)》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版。

4(2)吉狄马加:《一切诗歌都从“当地”产生(序)》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版。

5(3)扎西才让:《“桑多系列”散文诗的探索与实践》,《星星》,2020年第29期。

6(1)扎西才让:《色》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第14页。

7(2)扎西才让:《1990:初恋》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第6页。

8(3)扎西才让:《在黄河湿地》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第50页。

9(1)扎西才让:《我爱你不忍分离》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第51页。

10(2)扎西才让:《另一个女人》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第100页。

11(3)扎西才让:《甘南情歌》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第121页。

12(4)扎西才让:《格桑盛开的村庄---献给少女卓玛》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第1页。

13(5)扎西才让:《我的诗歌北方》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第1页。

14(6)扎西才让:《你的成熟》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第11页。

15(7)扎西才让:《醉歌》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第44页。

16(8)扎西才让:《她们只有空空的寂寞》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第106页。

17(1)扎西才让:《嫁接的树》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第84页。

18(2)扎西才让:《我们》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第85页。

19(3)扎西才让:《你的成熟》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第11页。

20(4)扎西才让:《夜幕下的交际舞》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第92-93页。

21(1)扎西才让:《脆弱的玻璃》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第108页。

22(2)扎西才让:《桑多镇檐雨》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第82页。

23(3)扎西才让:《她们只有空空的寂寞》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第106页。

24(4)扎西才让:《你穿着紧身牛仔裤》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第47页。

25(1)扎西才让:《夜幕下的交际舞》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第92-93页。

26(2)扎西才让:《我们》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第86页。

27(1)扎西才让:《第二天的战争》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第59页。

28(2)吉狄马加:《一切诗歌都从“当地”产生(序)》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版。

29(3)扎西才让:《总有那么一天》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第62页。

30(4)扎西才让:《星辰之下》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第103-104页。

31(5)扎西才让:《情爱志》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第137页。

32(1)扎西才让:《甘南情歌》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第117页。

33(1)扎西才让:《当爱情化为星辰》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第90页。

34(2)扎西才让:《当爱情化为星辰》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第91页。

35(3)扎西才让:《老相好》,《当爱情化为星辰》,四川民族出版社,2017年版,第145页。

张莹,陕西白水人,西藏民族大学文学院副教授,主要研究方向为当代藏族文学。先后主持完成国家社科基金项目和西藏自治区哲学社会科学专项资金项目等多项科研项目。