摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:拉卜楞寺院羌姆是由寺院僧侣进行表演的藏传佛教法事活动, 涉及音乐、面具造像、服饰造像、经文念诵等内容, 在特定历史与文化语境中形成了固定的表演程式, 具有蒙、藏等多民族民众等多方角色共同参与和互动交流所形塑的驳杂而独特的动态过程。拉卜楞寺院羌姆仪式不仅可作为宗教信仰仪式, 还可作为以表演为中心的民间文化研究文本加以解读分析, 该表演仪式从宗教层面达到了演绎藏传佛教教义的目的, 从政治层面使国家权力得以伸张, 从民间层面实现了族群凝聚及认同功能。

关键词:拉卜楞寺院羌姆; 仪式; 表演; 动态; 认同;

近年来, 我国知识阶层在着力强调对包括众多少数民族文化在内的本土文化的关注。仪式是传统文化的根基, 仪式研究早已成为人类学与文学等跨学科研究的切入点。坐落于甘肃省甘南藏族自治州夏河县的拉卜楞寺, 是我国藏传佛教格鲁派六大寺院之一, 在藏、蒙民众中享有盛誉。拉卜楞寺院羌姆仪式是由寺院僧侣进行表演的藏传佛教法事活动, 涉及音乐、面具造像、服饰造像、经文念诵等内容。作为民族文化的储存器, 拉卜楞寺院羌姆仪式存储和承载着藏民族的地方知识与历史记忆。因而, 将拉卜楞寺院羌姆仪式作为田野个案, 挖掘与归纳拉卜楞寺院羌姆仪式的宗教信仰和表演仪式两种仪式类别, 梳理其在特定历史与文化语境中固定的表演程式, 对政府有关方面及蒙、藏等多民族民众等多方角色共同参与和互动交流所形塑的驳杂而独特的动态过程的分析与表述, 以及对拉卜楞寺院羌姆仪式独特的多个层面认同功能的研究, 将极大丰富全人类共享的知识话语体系, 深化对中华民族和谐文化价值观的确立与认识。

一、作为民间文化文本的宗教仪式

在长期的使用中, “羌姆” (指僧众“跳”的舞蹈, 区别于藏族民间的“卓”) 逐渐固化为寺院羌姆和世俗羌姆。藏族寺院羌姆是由印度佛教密宗的金刚舞和藏族苯教的拟兽舞、鼓舞等综合而成的、以驱邪降魔为目的的藏传佛教法事表演活动。从藏族宗教仪式意义上看, 羌姆表演包括动作过程表演之前的经文念诵仪式、音乐仪式、面具造像规则、服饰造像规则, 等等。藏区各寺院宗教仪轨程序多变, 形象系统复杂, 象征意义丰富。

羌姆植根于青藏高原藏族的巫、苯、佛文化土壤。源于公元前5世纪古印度的佛教, 在7世纪松赞干布时期传入西藏。大乘佛教密宗最终与西藏本土宗教———苯教文化相结合形成藏传佛教, 来藏弘法的印度密教大师莲花生被藏族人民尊奉为藏密开山祖师和宁玛派的传承祖师。8世纪时, 第一座藏传佛教寺院———桑耶寺在西藏山南扎囊境内修建落成。莲花生大师和寂护大师根据密宗四部中《瑜伽部》和《无上瑜伽部》里的金刚舞一节, 综合西藏本土面具舞, 举办驱鬼酬神的羌姆法会。至佛教后弘期, 西藏古格王益西沃等在阿里地区相继修建了藏传佛教寺院, 大译师仁钦桑布开创了羌姆之先河。

拉卜楞寺羌姆源于扎什伦布寺。1645年, 第四世班禅创立藏历岁末的驱魔仪式, 扎什伦布寺密宗院和护法神寺院僧人表演了羌姆。同为格鲁派寺院的拉卜楞寺院在第二世嘉木样活佛久美昂吾 (1728—1792年) 时期开始羌姆仪式表演, 后来逐渐演变成为拉卜楞寺院僧侣的共同活动。

仪式使文学与人类学两大科学之间具有内在关联。当代人类学的仪式研究在学术意义上和文化批评已有交叉, 人类学家经常把仪式视为观察人类情绪感情及经验的意义灌注的适当工具, 将仪式和所伴随的神话看作是民族志作者可以系统阅读的文本。民间文学层面的文本有多种形态, 文字文本、语音文本、影像文本、现场表演文本等。和文本对应的语境是民间文学文本获得意义的环境, 可通过节日、仪式等文化活动群体互动来实现各种功能。对民间文学的研究除去田野调查、考古挖掘、文献考据、历史辩证之外, 更重要的是内外部二者的结合, 即既要研究文本结构, 还要兼顾产生文本环境。文本是民间文学作品的符号集合, 语境是符号内涵的实现方式。譬如, 藏传佛教密宗很重视修行实践。其修炼方法强调“三密 (身、语、意) 加持”或“三密为用”。如果依法修习手结印契 (即身密, 指特定的手势和坐法) 、口诵本尊真言 (即语密, 指咒语) 和心观本尊神 (佛) 等“三密加持”, 就能清净身、语、意“三业”, 与本尊佛的身、语、意相应而即身成佛。这是佛教实践中通往“即身成佛”最高境界的速成法, 对广大修行者来说, 具有很强的吸引力[1]。其中,语密的“语”意味着神咒的真言。文本“不再是洪荒年代流传下来的文化遗留物, 而是处于不断被创新和重建的动态过程之中;不再是由集体塑造的传统和文化的反映,也不是超机体的, 能够自行到处巡游的文化事项, 而是植根于特定的情境中, 其形式、意义与功能都植根于由文化所限定的场景和事件中;不再是作为事项而静止、定格的既定产品, 而是为一次次生动的互动交流以及各种因素的交织协商所形塑的动态过程。”[2]具有神话思维的藏族羌姆仪式叙事文本, 神灵与祭祀是民间叙事传统的原动力。从某种角度讲, 文学和艺术是一种对人类仪式的字面或画面表述, 人类文化在活动中通过仪式得到了流传和记录。

仪式与文学艺术通过象征性符号可以找到很多相通之处, 象征符号指仪式语境中的物体、行动、关系、事件、体态与空间单位。英国著名文化人类学家维特·威特·特纳 (1920—1983年) 认为, 象征是人们在不运用技术程序, 而求助于物质或神秘力量的信仰的场合时的规定性的正式行为, 象征符号能够引发绝大多数人在类似环境之中基本类似的心理反应。

二、作为表演仪式的羌姆程式

一般认为, 仪式是作为宗教的一个社会实践和行为, 但在当代的学术领域中仪式范式不断被重新加以审视。研究者不再拘泥于仪式的宗教理解, 而是通过仪式的行为活动来分析社会现象的自然特性以及文化动力。兴起于20世纪60年代末70年代初的表演理论、口头程式理论和民族志诗学成为富有生命力和强大阐释力的民俗学理论学派。表演理论是以表演为中心, 关注民间文学文本在特定语境中的动态形成过程和其形式的实际应用。认为要把民间叙事当作一个特定语境中的表演的动态的过程和实际的交流过程。民间叙事与社会生活有着密切联系, 民间叙事事件本身就是社会行为, 要从文本与社会生活的联系出发去考察文本的意义。拉卜楞寺院羌姆仪式以巫术手段演绎藏传佛教奥义, 并保留藏族原始祈福禳灾内涵。拉卜楞寺院羌姆仪式实质为两种仪式类别, 不仅满足了底层民众的宗教信仰需求, 其表演仪式还为研究者提供了以表演为中心、关注“作为事件的民俗”的文化文本。

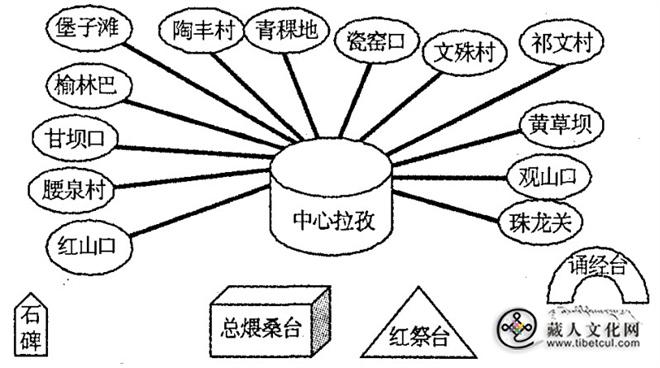

为时15天的拉卜楞寺院正月法会活动中, 正月十四日羌姆的主旨为镇魔送祟。舞僧30人左右, 主角为法王及明妃, 另有鹿和牦牛等角色。最后将放置在舞场中心的人形符焚毁, 投入油锅, 意为对不洁与不祥的征服与驱逐。再由大法台率领舞者和僧众将经仪式中佛力加持已具备佛法力量的“多日玛” (用糌粑捏成并用以供神的供品) 送至寺郊焚烧而告结束, 达到“禳灾、避邪、祈福”之目的。

农历九月二十九日的羌姆仪式由拉卜楞寺院喜金刚学院主办, 地点在图丹颇章院内, 约从上午十时开始到下午四时结束。届时, 具有十年以上表演经验的四十余名僧侣戴着护法面具, 在二十余人组成的乐队伴奏、“羌姆洪” (即首舞者) 领头、“勒增巴” (即掌管音乐者) 配合下翩翩起舞。禳灾羌姆分四场进行, 分别由土地神、法王、北方天王、明妃及戴黑帽者等角色依次表演。羌姆仪式具有宗教神圣性, 表演者不认为是在表演, 而是在认真演绎历史事实, 或神的语言。

审美的发生、实践、效应三个阶段和最初原始宗教时代对宗教的感应有某种相似之处, 文学审美难以摆脱宗教的羁绊。面具, 这种具有特殊表意性质的象征符号, 对于观赏者是神灵的符号和象征, 对于佩戴者是自身与神灵之间的媒介。藏族寺院羌姆在面具造型上深受印度佛教文化影响。藏族寺院羌姆中出场较多的角色文殊菩萨, 其化身所戴的是扮作阎王来镇压阎王的“九头三睛”面具, 九头代表九种镇压阎王的经咒, 三睛是“空”的符号, 其象征意为“无所不见”。法王戴牛头面具, 土地神等戴三睛五头面具以其强烈的个性特征, 以狰狞之美、暴烈之美来表现震憾人心的力量, 从而唤起人们的敬畏、尊崇与觉悟。手执旗、刀、金刚杵、枪、盾、套索等都与莲花生大师所传密宗有关, 或为兵器, 或为修持作法之用, 目的在于镇慑所有与佛教对抗的外道及各种势力和不祥, 抑恶扬善。至第四场, 十五名戴黑帽者出场。这些护法神均身着具有象征意义的穿戴, 以威严震慑之形象达到净场驱邪作用。前半部分为持酒娱神祈愿护法, 后半部分起震慑作用。

可见, 拉卜楞寺院羌姆与藏区其他寺院羌姆一样, 遵守一般性宗教仪式程序, 具有固定的表演程式特征, 即净场娱神、驱邪杀俑和送祟禳灾。拉卜楞寺院羌姆的禳灾仪轨, 带有膜拜、圣言、供奉三种层次的结构性质, 具有“三段体”式的象征意义。体现其完整性、规范性、程式性、象征性等民间叙事文化特征。

三、动态过程与多方认同

从以上表述及意义看出, 拉卜楞寺院羌姆仪式不只囿于特定宗教程序的宗教仪式范畴, 还可以是涂染了艺术色彩的实践、一个社会公共空间的表演。拉卜楞寺院羌姆仪式与族群认同的相关性非常密切。一般来说, “表现为族群仪式的符号价值和体认是一个族群的认知体系直接产生并由族群共同体内部的人们共同分享”[3],拉卜楞寺院羌姆仪式便是以共同宗教信仰为基础的藏、蒙等民族的共享文化。

拉卜楞寺院与青海河南盟旗蒙古亲王在历史上就有密切的交集。拉卜楞寺的根本施主是青海和硕特蒙古前首旗黄河南亲王, 俗称河南亲王。河南亲王的近祖是元太祖成吉思汗的弟弟哈布图哈萨尔的第十六代后裔哈尼诺颜洪果尔。哈尼诺颜洪果尔有六子, 其中第四子图鲁拜琥自幼骁勇, 因成功调解纠纷, 被赠以“大国师”称号, 史称“固始汗” (“固始”是“国师”的转音) 。1636年, 固始汗应藏传佛教格鲁派首领的请求, 率部从新疆迁居青海, 拉开了西蒙古统治青海的纪元。清初, 和硕特部划分左右两翼, 固始汗第五子伊勒都齐为右翼中旗前首旗, 辖界东至拉卜楞地区。

清康熙三十七年 (1698年) , 伊勒都齐之孙察罕丹津 (藏族称“才旺丹增”) 嗣位。1709年, 察罕丹津出于信仰等原因, 从拉萨迎请誉满康、青、卫藏的嘉木样·协巴多尔吉返回原籍兴建拉卜楞寺。故此, 察罕丹津成为拉卜楞寺的根本施主, 即拉卜楞寺院的第一代亲王, 延至1949年新中国成立时的第十代女亲王扎西才让[4]。

拉卜楞寺院羌姆仪式强化了藏、蒙民众的族群认同和信仰认同。羌姆仪式的基本功能是降神、驱鬼、逐疫, 以巫术手段技术达成人与自然和谐, 心理与精神的和谐。我国上世纪30年代的民族学家李安宅认为:“凡参加过这个会的, 不管是舞者, 还是乐者, 到理想国来临时都可有官职。至于参观的人, 因见过、听过, 故于死后无所怖畏。”[5]参与者由此消除恐惧、战胜威胁、情感整合、精神抚慰, 得到精神拯救和文化治疗。信徒和信众面对的是宗教所规定、参加者所认可的“神圣”仪式, 意义在行为之中和行为之前已经铸就和确定, 延续着自我认知与族群认同。马克斯·韦伯认为:“如果那些人类的群体对他们共同的世系抱有一种主观的信念, 或者是因为体制类型、文化的相似, 或者是因为对殖民和移民的历史有共同的记忆,而这种信念对于非亲属社区关系的延续是至关重要的, 那么, 这种群体就被称为族群。”[6]族群认同是社会成员对自己民族身份和归属的认知和感情依附。民族归属感、语言、宗教信仰和习俗的一致都可以成为族群自我认同的要素。

仪式不仅仅是一种宗教习俗, 还是一个文化过程。权利、结构、身份、功能与地位在该过程中被重新界定和重新建构[7]。法国人类学家迪尔凯姆认为:仪式是社会关系的扮演, 或者说戏剧性的表现。社会关系是无形的、抽象的, 但是当人们通过仪式聚合在一起, 他们采用一系列象征符号和一系列象征性行动, 那么通过这一戏剧化的形式, 人们就可能达到对社会关系的理解[8]。宗教寺院神圣肃穆, 不容怠慢和亵渎, 任何人到此均需下马步行, 以符合仪规。但因为蒙古河南亲王察罕丹津是拉卜楞寺的根本施主的关系, 在拉卜楞寺正月十四法会羌姆仪式表演活动之前,末代女亲王扎西才让的儿孙一行策马巡视环绕舞场, 以示地位和权力的界定与认同。此行为虽未有官方权力机构的公开承认, 却是藏族底层民众对亲王权力更迭的默许与认同, 属地方性的民间观念意识的一种表达。文化认同不是被动地代代传承或者以某种看不见的神秘方式传布, 而是主动地加以传播, 并以文化表达方式不断确认。

仪式时期, 扮演六童子的年幼僧人被抱离舞场, 活佛端坐楼上, 省、州、县政府相关人员在专门的观看席观礼, 各族民众簇拥四周, 席地而坐, 虔诚参与始终。参加羌姆仪式的所有人员都忘了身份, 平等相待, 建立起新的关系。社会通过结构与认同危机和解体这种象征经历变得更加整合, 旧有的结构被重新界定。参与者在期间经历世界和认同解体与重建的过程[9 ]。仪式的过程即象征的政治。民间叙事作为意识形态, 和官方意识形态话语之间有密切关系。一方面, 民族国家将民间传统的文化符号意识形态化, 使之成为实现政治经济利益的文化手段, 另一方面, 民间叙事力量也努力在民族国家的政治、经济与文化利益之间寻找相应的生存空间, 于是民间力量与民族国家的现代性诉求、官方权利与大众传统之间达成默契及平衡关系。各种社会关系在仪式表演中扮演各自的角色。到场的角色如活佛、河南亲王、民众、官员以及观察者等均达到了乡土社会“网络社会”的承认及现场公证的目的。

笔者多次将拉卜楞寺院羌姆仪式置于以表演为中心的“作为事件的民俗”个案立场去考察其意义。认为拉卜楞寺院羌姆仪式具有完整性、规范性、程式性、象征性的民间叙事文本特点。作为植根于藏族本土特定情境中集体塑造的传统文化个案, 拉卜楞寺院羌姆仪式具备的各种因素的动态过程显示出固有的传承途径与传播方式。作为民间叙事的拉卜楞寺院羌姆, 从政治层面使国家权力得以扩张, 从宗教层面达到了演绎宗教教义的目的, 从民间层面实现了族群认同功能。

作者简介

伦珠旺姆,又名宁梅, 女, 藏族, 青海循化人。汉语言文学学士。甘肃省省级重点学科“格萨尔学”学科带头人。西北民族大学文学院教授,院长,博士生导师。主要从事文化人类学、少数民族民间文学研究。

参考文献

[1]尕藏加.密宗——藏传佛教神秘文化[M].北京:中国藏学出版社, 2007:119.

[2]杨利慧.语境、过程、表演者与朝向当下的民俗学——表演理论与中国民俗学的当代转型[J].民俗研究, 2011 (1) .

[3]彭兆荣.人类学仪式的理论与实践[M].北京:民族出版社, 2007:109.

[4] (清) 阿莽班智达.玛钦·诺悟更志[M]//道周, 译注.拉卜楞寺志.兰州:甘肃人民出版社, 1997.

[5]李安宅.李安宅藏学文论选[M].北京:中国藏学出版社, 1992:40.

[6] 乔健.族群关系和文化咨询[G]//周星.社会文化人类学讲演集.天津:天津人民出版社, 1996.

[7]刘中一.村庄里的中国一个华北乡村的婚姻、家庭、生育与性[M].太原:山西人民出版社, 2009:107.

[8]张宇丹, 吴丽.可视的文化影像文化传播论[M].昆明:云南大学出版社, 2009:225.

[9]金光亿.现代人类学:六十年代以来的主题、理论与方法[G]//周星.社会文化人类学讲演集.天津:天津人民出版社, 1997.

原刊于《西藏研究》2017年02期