摄影:觉果

摄影:觉果

摘要:藏传佛教后弘时期许多高僧在安多宗喀地区静修传法,并留下了诸多弘法圣迹。由于他们的宗教威望和护法活动,留有圣迹的地方逐渐成为信仰者供奉和祭拜的场所,在藏传佛教复兴的态势下,各教派相继形成,弘法高僧遗留圣迹的地方宗教功能和地位处于上升状态,逐渐形成了具备佛、法、僧三所依的寺院圣地。本文就藏传佛教后弘期安多宗喀地区诸多高僧游历传法典型的遗留圣迹、弘法修行处进行了梳理,并就遗留圣迹和修行处向宗教圣地的嬗变进行了论述,进而使学者从新的视角开展藏传佛教神圣空间的研究以为引玉之砖。

关键词:后弘期,藏传佛教,宗喀地区,圣迹遗留,圣地

一、引言

宗教“圣迹”首先是一种自然与人文奇迹,奇迹被人为赋予了神圣性后便成为了圣迹。①清代彭定求在《道藏辑要·在陆(袁可立别业)肇祥》中云:“上供长生大帝,及八洞仙祖圣像,皆飞现云中。前后壁之间,留题圣迹颇多。”敦煌写本《诸山圣迹志》叙文中说:“幼践禅门,觅圣迹,……遐游江表,十有余秋,凡睹圣踪,并皆抄录,管窥之见,略记心怀。”②可见,我国古人将圣迹解读为某种宗教或神灵传说的遗迹和以往圣人的活动遗迹。在西方,这一概念普遍来自于基督教文化中,如英国宗教哲学家理查德·斯温伯恩( Richard Swinburne)认为圣迹是由神耶稣带来的、具有宗教意义的一种不寻常事件。”[1]圣经原文中记述天使向牧羊人传喜讯时说:“你们要看见一个婴孩,包着布,卧马槽里,那就是记号了。”[2]天使用马槽作为“记号”就是圣迹的象征。圣地是圣迹的载体,是人们在精神冥想中把富有神灵化的人或物进行组合,并以此进行宗教实践而形成的一定场域。正如加巴拉耶夫在《费尔巴哈的唯物主义》中所论述的“人把实在的、非神灵的事物现象转化为神灵的、幻想的实体”[3]。可以看出人们将这些事物现象视为神灵的显照而将其神圣化,并作为神祗在一定的场所进行神圣的供奉,从而形成以圣地为实体的宗教场域。

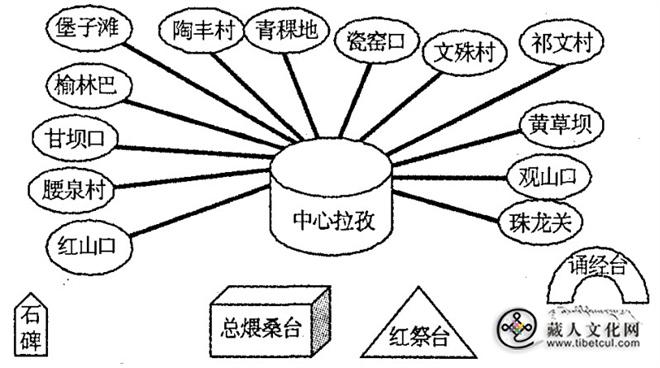

藏传佛教信仰体系往往是对圣迹、圣地、山川、河流乃至动植物的崇拜和供奉为构成要素,由此形成了信仰者在宗教实践中“神圣”的文化背景,使他们的生活拥有了一种特殊的向心力。尤其是藏传佛教寺院圣地的形成,不但具备有圣人圣迹传承的缘由,也有着周边山川所隐含的宗教神显的因素。就如陈玮教授在对宗喀( tsong kha)地区③色科寺的研究中记述的:“由于历史经历了沧桑巨变,今天我们已经无法想象三百多年前,色科寺初建时期周边地貌,但据《色科寺简志》(藏文版)记载,赞波·端智嘉措在创建了朱固寺后,发觉色科一地神奇殊胜,人称具足黄金之大小山沟,即简称色科,特地前往,并选址策划建寺,色科寺由此缘起而建成。”[4]藏传佛教概念中的圣迹,不但包含了高僧大德弘法足迹和遗留的层面,而且也包括他们的加持与功德层面。“圣人足迹”,藏语叫“夏布吉”( shabs rjes),指因杰出高僧大德出生、居住、停留、修行或去世等缘由留下印记或显圣物而形成的宗教信奉和拜谒对象。圣地,是指高僧大德的遗留圣迹、修行处( rikhrod,日朝)④以及自然圣迹被信仰者赋予神圣性质后吸引更多的僧侣前来修持、信众膜拜供奉而逐渐形成佛、法、僧三所依完备体系的寺院(dgon pa,贡巴)⑤圣地。

宗喀地区位于青藏高原东部,是藏文化传统概念中对宗曲(tsong chu,湟水河)流域的泛称。佛教在宗喀地区的传播历史悠久、氛围浓厚,尤其在公元11世纪响厮哕政权统治时期,佛教在这里得到地方政权的推崇,一度出现“吐蕃重僧,有大事必集僧决之,僧罹法无不免者”[5]的局面。色多·罗桑崔臣嘉措在《塔尔寺志》( sku vbum byams pa gling gi gdan rabs don ldan tshangs pavidbyang snyan)中记述到:“阿垛方面(这里是指宗喀地区)的特殊圣地,有一名为邬金圣地的‘拉谟日’(天女山),在此圣地中的山岩上,有天然长出的莲花生大师像……”[6]29智观巴·贡却呼丹巴饶吉在《安多政教史》( chos vbyung dpag bsam ljon bzang)中对宗喀地区宗教背景也有着详细的描述,称湟水河南北两岸地区为幸福宗喀城和宗喀神变区。公元9世纪中叶,当藏传佛教在卫藏遭受严重摧残时,智者三贤藏饶赛( gtsang rab gsal)、约·格迥(g.yo dge vbyung),玛尔·释迦牟尼( dmar shvakya mu ne)等藏传佛教高僧来到安多(A mdo) ⑥宗喀地区修持传法。喇钦·贡巴饶赛(bla chen dgong pa rab gsal)师从三贤者后在此地开展弘法活动,在修行传法之地留下了诸多圣人圣迹,僧侣信众围拢在此修行和供养,使得藏传佛教得以延续,此地便成为藏传佛教后弘期的重要策源地之一。所以,宗喀地区的藏传佛教圣人圣迹是藏传佛教圣地形成的前提,这些圣迹遗留地而形成的宗教场所不仅是宗教人士从事各种宗教活动和日常生活起居的地方,而且也是佛教文化传播和信众精神寄托的神圣空间,为日后格鲁派等教派在宗喀地区的传人奠定了信众信仰的基础,形成了良好的传播基地。为此,开展后弘期宗喀地区圣人圣迹以及圣迹缘起下圣地构建为内容的藏传佛教宗教场域的探讨,是当前研究藏传佛教文化发展的新内容和新角度。

二、后弘期宗喀地区的圣人圣迹

佛教圣迹的产生总是起始于修行的“成就者”,修行者的隐性冥想和显性修行状态是显示佛教教理与教义的征象,这种征象只有从“隐性事物”转变为“显在事物”时,才有可能被普通人的感官所认知。修行者在完成这一征象的过程中,他所遗留的各种印迹等显圣物被表征为修行“成就”的记忆处、印证处,之后在他的成就引领下,必然会吸引更多的信徒沿着遗留显圣物以及嬗变发展的脉络来增进对宗教供奉的情感,所以,圣人遗留圣迹是宗教信徒扩展宗教场域、传承教理教规、开展宗教活动的基本缘起点。

(一)佛教初传宗喀地区的圣人圣迹

藏传佛教在宗喀地区兴起之前,佛教从西域和汉地开始传入,并具有了一定影响力,许多佛僧游历宗喀地区,弘法修行,留下了许多圣迹。据史料记载,3世纪的月氏人高僧法护,4世纪的名僧昙霍、慧览等都曾在安多东部弘传佛教,圣迹居多。[7]东晋安帝隆安三年(公元399年),高僧法显等人西去印度求经曾到过夏宗地方(今青海平安县境内)传法,就有圣迹遗留,此后吸引了许多僧侣到此修行。[8J707世纪中叶文成公主进藏途经安多宗喀,将汉地佛像和经典带入这里,并留下了诸多圣迹。例如宗喀西北方向日月山因文成公主入藏途经遗留圣迹而得名,据《安多政教史》记载:“公主取出日月宝镜观看,由于所涂金银粉汁在湿牛皮上,显示出了石头的原貌。她悲愤地将石头的日月镜一左一右扔下山去。于是此地便被称为日月山。”[9]21虽然学术界对文成公主入藏路线仍有争论,有些学者认为并非取道宗喀地区。即便是此处未留有公主的圣迹,但从佛教在宗喀的传播背景和氛围来看,信众宁可将圣人圣迹进行异地复制,把文成公主的圣迹嫁接到宗喀地区,反映了当地信众对文成公主的敬仰和对佛教的虔诚供奉心理。

(二)后弘期宗喀地区典型的圣人圣迹

9世纪中叶朗达玛( glang dar ma)禁佛后,藏传佛教后弘期智者三贤藏饶赛、约·格迥、玛尔·释迦牟尼三人看到佛教在卫藏的毁坏,离开卫藏辗转来到阿里弘法,由于语言不通等原因,又游历南疆后前往安多坎布拉的阿琼南宗地方,后来到今化隆县金源乡丹斗、乐都县中坝乡央宗地方活动。他们在传法活动中的诸多遗留被当地信众视为圣迹而供奉,甚至一些地名由来也缘于圣人之名和遗迹。如约·格迥在宗曲边玛藏崖不远的山沟里住修,由于圣迹遗留,此沟因而得名“约格隆哇”(g.yo dge lung pa,意为约·格迥留有遗迹的山沟)。[10]拯救佛教的喇陛·贝吉多杰(lha lung dpal gyi rdo rje)⑦在射死朗达玛后流亡到玉树下拉秀的龙喜滩,辗转到安多洛多杰扎岩洞静修,洞前草坪上置有刺杀赞普朗达玛的弓箭,后来僧人在弓箭上面堆石建成一座本康(vbum khang,意为万佛塔),煨桑顶礼,以示对他的敬仰和纪念。洛多杰扎岩洞也成了藏传佛教的圣迹遗留地,现在还有僧尼在那里住修。据《汉藏史集》记载,藏饶赛、约·格迥、玛尔·释迦牟尼三贤士在丹斗崖窟修行弘法时收当地甲徐村的穆苏萨巴为徒,并由藏饶赛任亲教师,约·格迥、玛尔·释迦牟尼二人为规范师,度其出家。当穆苏萨巴出家五年时,在拉隆·贝吉多杰的安排下由两位汉僧和三贤者依五众仪轨授予他比丘戒,起名贡巴饶赛(dgong pa rab gsal)[11]。贡巴饶赛剃度受戒后,根据师傅的授意前往丹斗(今化隆金源乡)等宗喀地区弘扬佛法,吸引了周边的许多信徒皈依藏传佛教,尤其是来自卫藏的鲁梅等十弟子得到贡巴饶赛的授传,后返回卫藏复兴藏传佛教,为此,丹斗、玛藏等地成为了藏传佛教后弘的发祥之地。贡巴饶赛圆寂后,信徒将他的真身作为内藏在湟水河畔玛藏崖三贤士曾经修行的地方塑成佛像,此后修行者依照佛像这一加持物圣迹,依山开凿建寺。正因为有了师徒的圣迹,玛藏贡巴( dmar gtsang dgon pa)这座小寺才有其圣地的意义。[12]108

噶当派高僧曲结·顿珠仁钦(chos rgyaldon grub rin chen)在今化隆县夏琼崖处修行,听说藏传佛教第二佛陀宗喀巴( tsong kha pa)即将降临世间,顿珠仁钦在师傅的嘱托下来到宗喀曲噶尔塘(chudkar thang)的岩洞中修行并等候宗喀巴降临,当他在石洞内修行时,与饿鬼斗法石洞坍塌,大师用手支撑遗留下了佛手印圣迹。当信徒步人修行的石洞,尤感一种凉意,伸手触摸圣迹手印,华润而清凉的石手印仿佛将信徒的虔诚与佛祖的恩慈粘连到了一起。当地相传很久以前曲嘎尔静房寺的右边山坡有一棵神树,是曲结·顿珠仁钦留下的圣迹。宗喀巴年幼时拜曲结·顿珠仁钦为启蒙大师,七岁时从出生地也就是塔尔寺兴建前的贡巴隆哇(dgon pa lung pa.寺沟)到夏琼寺(bya khyung dgon theg chen yon tan dar rgyas gling)聆听师傅讲经,师傅担心年幼的宗喀巴迷路,便将手杖插于曲嘎尔塘的山腰路旁,为宗喀巴留迹指引,后来手杖长成了参天大树,当时成为静房寺和曲嘎尔塘百姓心目中的圣迹,据说上世纪60年代在破除迷信时树被砍伐了。⑧

《安多政教史》记载在唐宪宗元和年间(806~820年),青海贵德黄河边建有一座佛塔,塔中装藏有赞普热巴巾的头发,成为赞普遗留的圣迹而被当地僧侣信徒膜拜,随后在此基础上建成了乜纳塔。还有互助土族地区佑宁寺(dgon lung byams pa gling,官隆寺)周围遗留有圣人圣迹,如《佑宁寺志》记载嘉色活佛在勘察佑宁寺址时,在扎毛嘉(互助佑宁寺周围山岗的名称)山川掘出依怙像,找到了噶玛·若贝多杰的脚印。[13]10这一说法虽然过于传奇,但也从侧面反映了后弘期藏传佛教高僧在安多土族地区活动遗留圣迹的情况。

宗教是具有社会属性的文化形态,它发挥着一定的心理功能,激发了人群社会更加丰富的思想和情感。[14]后弘期藏传佛教高僧的遗留圣迹在已经具备良好宗教氛围的宗喀地区赢得了民众心目中的宗教神圣感,在世人中又增添了几份圣迹的神秘感。可以说,宗喀地区的佛教圣人圣迹以及自然圣迹为信仰者提供了神祗供养的依托,圣人圣迹与宗喀地区振兴藏传佛教的僧侣团体辅车相依,在圣迹供奉中形成了星罗棋布的场域,为后期藏传佛教在安多地区的兴盛奠定了宗教基础。

三、圣迹和修行处缘起下圣地的形成

在历史发展过程中,人们以记忆的形式不断传承供奉仪轨,使圣迹成为永久的宗教活动依托而维系下来。由于修行高僧的宗教威望,圣迹遗留的场所不但吸引着僧侣习修者前来进行佛法脉络的传承,同时,也招引了诸多信众在这些场所开展供养和祭拜,圣迹之地便具备了神圣性特点。在藏传佛教的发展态势下,圣迹之地的宗教功能和地位不断抬升,逐渐形成了具备佛、法、僧三所依一定规模的寺院,成为信仰供奉者实现精神寄托的宗教圣地。

(一)后弘期先贤遗留圣迹和修行处缘起的圣地

藏传佛教后弘期“三贤者”和弘传鼻祖喇钦·贡巴饶赛等圣人大德的弘法事迹,成为安多藏传佛教勃兴的象征,他们修行遗留的圣迹是日后宗教人士在安多宗喀弘法、修行并建立修行道场乃至寺院圣地的主要源流和信徒供奉的对象,成为颂扬的主要话题。正如土观呼图克图曾赞颂说:

是否顶礼圣教之种子,育成繁盛如意宝树者,大恩大德贡巴侥赛尊,玛藏寺中所留之遗体?慈祥圣容逐日有变化,所批袈裟时时有肤脂,胸留体温戒律香四溢,稀奇特征是否拜见过?[9]59

玛藏崖窟、丹斗崖窟、安多四宗⑨等是安多地区后弘期三贤者和喇钦·贡巴饶赛的宗教活动中心、个人修持的场所,他们的宗教影响和功绩使后人视这些地方为圣地而被保留了下来,形成了今天的藏传佛教寺院。雪域佛法后弘期发端者核心人物在此地的圣迹也就是喇钦真身作为内藏的佛像,使得在湟水之滨红崖之间依山开凿的修行处演变成了今天的宗教圣地玛藏寺。在没有形成寺院规模之前,玛藏崖窟因三贤者和喇钦的遗留圣迹使信徒对这一山崖圣殿视为寺院一样神圣。[12]118它的兴起历史是宗喀地区藏传佛教复兴的又一缩影。据《安多政教史》记载:

湟水北岸即湟水之阳中区的白马寺,是玛·释迦牟尼和藏·饶赛居住之圣地,后由贡巴饶赛修建了寺院和僧伽的住处。贡巴饶赛涅柴后,其遗体用药制香泥涂墁,塑成身像,眉间白毫之相清晰,身上所披的袈裟时有肤垢,触摸胸前似感体温尚存,而面部容光时有不同的显示,有时还有汗水。如身像显紫色,乡里就有兵刃之灾;若香气四溢,则乡里幸福、吉祥。[9]59

历史上有不少圣僧大德来此祭拜,如第五世达赖喇嘛阿旺·罗桑嘉措( ngag dbang blo bzang rgya mtsho)在藏历水龙年(公元1652年)八月二十五日前往北京觐见倾治皇帝路过此地敬香。[15]第二年六月底,他返回拉萨时途经宗喀沿宗曲而上,到河畔玛藏崖时又作停留并朝拜了玛藏寺。公元1749年,第三世章嘉国师若比多杰赴京返回安多时途经玛藏寺,向玛藏崖洞中的药泥像献供祈愿。[16]公元1907年,第十三世达赖喇嘛土登嘉措( thub bstan rgya mtsho)自拉萨赴北京觐见光绪皇帝,路过玛藏寺和玛藏德哇( dmar gtsang sdr ba)时停留祭拜。[17]以上圣人高僧在路经此地时多次停留拜谒,无形中提高了圣迹之地的宗教威望,从而吸引了更多的信徒在这里沿着圣人的遗留足迹实践宗教信仰供奉活动,使得这些圣迹遗留处和高僧修行地从内涵与形制上实现了进一步的升华,形成了具有地区性影响力的宗教圣地,发挥出宗教神圣空间所具备的功能和作用。笔者的导师兰州大学宗喀·漾正冈布教授和他的博士生彭毛卓玛应用民族志方法对玛藏寺和玛藏德哇(村落社区)有过较详尽而深入的研究,赢得了学界的肯定。研究认为玛藏寺作为藏传佛教后弘期先贤们最早的弘法修行处之一,日后发展为小寺院,虽没有形成大型寺院的规模,也就谈不上像塔尔寺、拉卜楞寺那样在一定时期所形成区域性政教合一的供施关系。但玛藏寺的存茌,为当地藏族村民提供了取之不尽的“历史资源”,这一历史资源也就是基于圣人圣迹的存在。从历史经度和现实纬度来看,当地村民们总会毫不犹豫地说玛藏德哇就是拉德(lha sde,寺院属民),且为自己的家园是藏传佛教复兴圣地之一的“拉德”而感到自豪。[12]4

后弘期主要发祥地丹斗寺,藏语称“丹斗谢吉央贡”,位于今化隆县巴燕镇东南的金源乡,黄河北岸的小积石山中。由于丹斗地处宗喀东南端,离卫藏路途遥远,即便在安多地区,也位居边缘一隅。这里道路崎岖、地势险要,这些条件促成三贤者脱离卫藏、前来丹斗修持弘法,修建修行场所。贡巴饶赛在弘扬佛法的同时,大兴土木扩建寺院,古老的丹斗寺规模初具,声名远播,四方信徒不远千里之遥接踵而来。[18]在当地及周边信徒的供养之下,修行地渐渐发展成为藏传佛教圣地。所以,从丹斗寺由修行处发展为圣地的历史脉络使我们可以较清晰地审视到藏传佛教在安多复兴的轨迹。

离丹斗不远处的循化孟达天池西沟内峭壁上有三个石窟,当地人称“神仙洞”,藏语称“拉隆殊康”( lha lung shul khang),是刺杀朗达玛的拉隆·贝吉多杰到安多避难和修行的地方,后成为信众祭拜的圣所。[19]据说周围许多藏族人名前冠有“拉隆”二字,是根据圣人之名和遗留圣迹拉隆殊康而添加的,如嘉饶嘉措大师的父亲叫拉隆杰、母亲叫拉隆吉等。《土观宗派源流》( thuvu bkwan grub mtha byung tshul)云:“鲁梅·楚逞嘉饶等十人,从藏地(指卫藏地区)来此(指多康边远地区,即今甘青和川西地区一带)依喇钦学戒。鲁梅等回藏后建立道场,普传戒律,使佛教的余烬,从下路又复兴起来。”[20]可见,宗教高僧的威望和修行处的殊胜,吸引了卫藏地区鲁梅等僧侣信徒前来习修佛经、弘传佛法,成就了佛教高僧圣人以丹斗为起点在宗喀和卫藏地区再度复兴藏传佛教。

(二)各教派高僧遗留圣迹与修行处演变为圣地

随着后弘期藏传佛教在安多的弘传,迎来了各教派的兴盛,不同教派的高僧相继来到安多宗喀地区传播本派教义,留下了许多遗迹和修行场所。宁玛派在宗喀地区的典型圣地是高僧白玛仁增追随三贤者的足迹,来安多地区传法,在三贤者曾经游历传法的地方尖扎坎布拉建起了阿琼南宗寺和阿琼尼姑寺,这里也成为宁玛派在宗喀地区的主要弘法场域。[8]477位于黄河边贵德境内的尕让寺,据史料记载已有七百年历史,最初是在霍日国(吐蕃对蒙元时期蒙古的称呼)大臣先巴·麦日泽闭关修行的洞崖前台地上建起了三间小经堂,后因相德·扎西多吉、德格王国师久美·格等高僧在宗喀地区树立宁玛心髓派法幢,逐步扩建为宁玛派寺院,一些宁玛派僧人来此修行,培养了众多密咒师。由于宁玛派传承方式的制约,限制了在宗喀地区的传播,所以形成的寺院圣地也就比较萧疏。

萨迦派高僧在宗喀的遗留圣迹与修行处颇多。13世纪中期,萨迦班智达在蒙古地区传法时曾到宗喀北部祁连山麓雷公山石窟中静修,这里便成为萨迦派僧侣修行的场所。到萨迦第五祖八思巴时期,萨迦派在蒙古势力的扶持下兴建了大批的佛法寺院,特别在安多地区寺院居多。据说,萨迦斯纳堪布·喜绕益西从卫藏前来安多地区,作为蒙古和藏传佛教供施两方的侍者,致力于蒙古与藏地的事业,成绩卓著,忽必烈法王为其赐予宗喀的土地,封为万户。明永乐八年(公元1410年),明朝封第二代西纳喇嘛却帕坚赞为国师,却帕坚赞在领地宗喀西纳川(今湟中县拦隆口)建成萨迦派西纳桑珠林寺( zi na bzang grub gling),该寺后来改宗成为格鲁派寺院。素有“湟北诸寺之母”之称的佑宁寺,是在原有的萨迦与噶举两派小寺基础之上修建的,有的学者认为佑宁寺最早为萨迦派寺院,宗喀巴创立的格鲁派兴起后才逐渐改宗为格鲁派寺院。[21]相传佑宁寺后山上有一块巨石,大如一层楼房。后面石岩上,约十层楼高出有一岩洞,是静命堪布的修行洞。[13]137依照这些圣迹以及周边秀丽山川显现的殊胜之像,在第三世、四世DL喇嘛和四世班禅的授意下,加色大师在此地开始兴建寺院,后渐渐发展壮大为格鲁派在湟水北岸的著名圣地。

14世纪中期,噶玛噶举派第四世活佛若贝多杰( rol pavi rdo rje)应元顺帝之召赴京路过宗喀地区,在佑宁寺、夏宗寺( shwa rtzong ri khrod dam shwa rtzong sgrub sde)兴建之前的地方活动,留下了修行弘法的圣迹,夏宗寺经堂背后的石窟就是高僧修持处。据史料记载,三罗喇嘛从青海湖海心山来到今乐都县南山地区修行,在南山药草台地方遗留有修行处,之后信徒和僧侣在此地建起了药草台寺。夏琼寺最初是噶当派高僧顿珠仁钦的习修场所,《安多政教史》记载说宗喀巴师从顿珠仁钦后在夏琼石崖上的茅屋里习修经论,圣主尊和明妃一一出现。在告别师傅赴藏求学时,师傅郑重殷亲地说:“虽然痛爱孩子,但孩子最后还是把老头子抛弃吗!”说完将宗喀巴习修之所茅草屋推下崖去,空中立刻出现了一道彩虹。学僧把茅草拿到寺院装藏修建了佛塔,据说此后每逢佛法节日,夏琼周围布满彩虹。[9]184

格鲁派在宗喀地区的圣人圣迹最具代表性的当说创始人宗喀巴诞生地塔尔寺的菩提树,还有大师孩提时代习修佛法时遗留的圣迹。相传宗喀巴降生时剪短脐带有殷红的甘露滴到地上,渗入土中,而后在此地长出一颗白旃檀树。宗喀巴在卫藏习修佛法,当22岁时,因不能回到宗喀看望母亲,便给母亲和姐姐寄去他的白面像和狮子吼佛像的印版等加持物。后来,旃檀树树叶变得十分奇特,每片叶子上自然显现出一尊狮子吼佛像。[6]39藏历土羊年(公元1379年),宗喀巴的母亲香萨阿切和当地修持僧人依照圣树建起了聚莲塔,之后的百年时间里渐次修起了弥勒佛殿和其它殿堂、佛塔等建筑,形成了宏伟的寺院圣地规模,可以说,塔尔寺是在圣树缘由下兴建的具有圣人圣迹代表性的格鲁派重要寺院。关于圣树这一圣迹,19世纪中期到20世纪初,马鹤天、陈雅赓等许多内地学者以及俄国崔比科夫(Gombojab Tsebekovitch Tsybikoff)等西方旅行者在游历塔尔寺时,对它的神奇现象报以了惊奇。崔比科夫记述到:

守护喇嘛将收集起来的树叶卖给香客和信徒,它们被当作茶叶来用,具有减轻妇女分娩时痛苦的功效,尤其在分娩发生胎盘滞留的情况下更为有效。因为,据说树叶里含有宗喀巴母亲的胎盘。[22]

法国神父古柏察( Evariste Regis Huc)对塔尔寺旃檀树有着更加精彩的描述:

我们进入了这个庞大的院子,得以随心所欲的研究从外部就已看到某些枝条的那颗神奇的树。我的目光首先以一种贪婪的好奇心转向了其树叶,当我在每片叶子上确实看到有组成的很正确的藏文字时便感到特别惊奇。这些文字都呈绿色,文字的颜色有时比叶子还深,有时则略浅一些。[23]

清代梁份在《秦边纪略》中也有对塔尔寺旃檀树的描述:

银塔寺,一名塔尔寺。寺有树,叶形如人,谓之千佛树。又谓之宝贝佛,其实即菩提树也,广东亦有之。其叶经鉼擗,则如绢如纱,其纹有如人如云者。海夷达赖将银裹树。每岁六月,不分番夷,尽集于寺礼拜,寺无隙地。[24]

塔尔寺的旃檀树作为圣人圣迹和自然圣迹表现出了殊胜的神奇性,在《塔尔寺志》《安多政教史》《如意宝树史》等历史典籍里,在一些学者、游客的笔墨下以及当地民间传说中,生动地描述了宗喀巴降生剪断脐带滴血之地长出旃檀树的奇迹。虽然一些国内外旅行者和探险家对旃檀树显现奇迹的真实性产生怀疑,但藏传佛教信徒认定旃檀树带给人们的是佛祖赐予的灵性,将旃檀树视为圣迹而培植供养,是圣树与佛、法、僧的完美切合。旃檀树作为一种自然之物,与佛陀成道联系在了一起,被信徒视为神圣物,睹物思人,成为信仰者供奉的圣迹和佛教自然神圣物的象征。所以宗喀巴的母亲和信徒遵照他的愿望依树建塔,依塔建寺,可谓“树借寺的名气而神异,寺以树的神奇而超凡”[25]。除了圣树之外,还有塔尔寺九间殿供养的宗喀巴足留印记、祈寿殿的宗喀巴母亲背水歇息石等多处圣迹,看出圣人圣迹在藏传佛教圣地中神祗供养的重要性和普遍性。

从宗喀地区藏传佛教寺院形成的历史脉络来看,在卫藏地区藏传佛教举步维艰的时候,因安多宗喀地区特殊的地理环境和早期佛教发展的积淀,许多高僧前来这里修行、弘法,他们遗留圣迹的地方成为了日后信仰者供养和进行修行的场所,这些场所在僧众进行集体宗教活动的境遇下,逐渐发展和壮大起来,成为僧侣传法的据点和信众窦现精神向往的圣地。在格鲁派兴起并传人宗喀地区后,由于宗喀巴的宗教威望和格鲁派教义教规的影响,这些早期形成的各教派寺院圣地大部分改宗为格鲁派,在国家和地方社会的支持下不断地发展壮大。

四、结语

佛教圣迹的存在,总是与佛教徒的崇拜与朝圣行为联系在一起,只有在崇拜和朝圣这一过程中,使信徒拥有了步入宗教生活和修行生活的正途,佛教圣迹的价值才能够得以体现。[26]佛教圣迹之所以为藏传佛教信徒所崇信,是因为圣迹内容与成就者或护持者之间存在因缘,对僧侣信徒而言,这些圣迹具备了摄持、修行引导和赋予福慧资粮的能力。

从宏观来看,在安多宗喀地区,藏传佛教复兴之初并没有固定而宏大的弘法场域,主要是藏传佛教后弘期高僧大德留下的诸多圣迹。僧侣信徒的祭拜供养活动使留有圣迹的场所在形制上发生了变化,生成了僧侣的锡驻修行处。在藏传佛教传播和发展过程中,修行处在扩大规模和内涵发展方面获得了突破,逐步向宗教功能齐全的方向迈进,形成了佛、法、僧三所依的寺院圣地。从微观来看,在佛教僧侣、信徒供奉下,后弘期智者三贤、喇钦·贡巴饶赛以及各教派圣人圣迹遗留地和开展宗教活动的场所渐次形成了丹斗寺、玛藏寺、佑宁寺乃至著名的塔尔寺等藏传佛教寺院,这些寺院圣地的形成,就是从圣迹、修行处发展圣地的有力佐证,也是宗喀乃至安多地区藏传佛教传播和兴盛的一条历史主线。

综上所述,在后弘期和各教派形成后,宗喀地区宗教场域的构建遵循了由圣迹、修行处到圣地的演进过程。首先,场域的构建以宗教仪式和集体意识为依托,也就是藏传佛教中那些成就者或护持者的弘法活动和修持行为必然与圣迹相连接,并以弘法圣地为依托,通过宗教仪轨和法事活动将个人的信仰转移成为藏传佛教集体的信仰,模范地引导着信徒进行精神的洗礼。其次,场域的神圣性表现在以圣人遗留的显圣物为主要切人点,以具备神格化特征的自然或人工实体为内容,以此构成了丰富的藏传佛教圣迹体系,成为信仰者神圣供奉的对象。就如米尔恰·伊利亚德在《神圣与世俗》一书中所描述的:“每一个神圣的空间都意味着一个显圣物,都意味着神圣对空间的切人,这种神圣的切人把一处土地从其周围的宇宙环境中分离出来,并使它们有了品质上的不同。”[27]可见,这种品质上区别于世俗社会的空间场所就是圣地的存在。第三,神圣性的建构是一个历史过程,而不是先验性的普遍存在,这一特征在藏传佛教圣迹到寺院圣地的构建过程中表现得十分突出,也是藏传佛教各教派发展的一条主线。第四,场域的主体即圣人高僧和僧侣信众是圣迹、修行处和圣地的护持者和维系者,他们围绕圣迹、修行处和圣地而开展的宗教活动使得藏传佛教富有了生机,具备了动态的真实感,从而在历史长河中得以传播和存续。(作者简介:白佩君,青海民族大学法学副教授)

参考文献:

[1]霍夫曼.对佛教体验的再思考:皈依与神迹——佛教体验的“家族相似性”特征[J].华中科技大学学报,2005(6).

[2]中国基督教三自爱国运动委员会.圣经[Z].路加福音2:12,2007:7.

[3]加巴拉耶夫.费尔巴哈的唯物主义[M].涂纪亮,余传金,泽.北京:科学出版社,1959:31.

[4]陈玮.色科寺历史与现状研究[D].兰州大学博士论文,2011:29.

[5]青海省民委少数民族古籍整理规划办公室编.青海地方志五种(李远.青唐录)[Z].西宁:青海人民出版社,1989:10.

[6]色多·罗桑崔臣嘉措.塔尔寺志[M].郭和卿,泽.西宁:青海人民出版社,1986.

[7]青海省地方志编纂委员会.青海省志·宗教志[M].西宁:青海人民出版社,2000:343.

[8]蒲文成.甘青藏传佛教寺院[M].西宁:青海人民出版社,1990.

[9]智观巴·贡却呼丹巴饶吉.安多政教史[M].吴均,毛继祖,马世林,译.兰州:甘肃民族出版社,1989.

[10]蒲文成.青海佛教史[M].西宁:青海人民出版社,2001:25.

[11]达仓宗巴·班觉桑布,汉藏史集[M].陈庆英,译.拉萨:西藏人民出版社,1986:126.

[12]彭毛卓玛.玛藏德哇——一个城市边缘藏人村落社区的人类学研究[D].兰州大学博士论文,2015.

[13]尕藏,蒲文成译注.佑宁寺志(三种)[M].西宁:青海人民出版社,1990.

[14]墨菲.文化与社会人类学引论[M].王卓君,泽.北京:商务印书馆,2009:11.

[15]马林.五世达赖喇嘛传[M].西宁:青海人民出版社,2006:121.

[16]土观·罗桑却吉尼玛.章嘉国师若比多杰传[M],陈庆英,马连龙,泽,北京:中国藏学出版社,2007:148.

[17]西藏自治区政协文史资料编辑部.西藏文史资料选集(Ⅱ)“十三世达赖喇嘛年谱”[M].王卓君,泽.北京:民族出版社,2007:168.

[18]化隆回族自治县志编纂委员会.化隆县志[M].西安:陕西人民出版社,1994:683.

[19]循化撒拉族白治县志编纂委员会.循化撒拉族自治县志[M].北京:中华书局,2001:755.

[20]土观·洛桑确吉尼玛.土观宗派源流[M].刘立千,译.拉萨:西藏人民出版杜,1984:29.

[21]拉巴平措.吴均藏学文集[Ml.北京:中国藏学出版社,2007:45.

[22]崔比科夫.佛教香客在圣地西藏[M].王献军,译.拉萨:西藏人民出版社,1993:19.

[23]古柏察.鞑靼西藏旅行记[M].耿异,译.北京:中国藏学出版社,2006:341.

[241梁份.秦边纪略[M].西宁:青海人民出版社,1987:67.

[25]蒲生华.河湟口传文学中的佛教圣迹信仰[J].青海社会科学,2014(3).

[26]段晶晶.藏传佛教一一宁玛派圣迹文化研究[M].成都:四川民族出版社,2013:25.

[27]伊利亚德.神圣与世俗[M].王建光,译.北京:华夏出版社,2002:4.

注释:

①简明汉英词典给奇迹下的定义是:极难做到的、不同寻常的事情。《美国传统词典》给奇迹下的定义是:奇迹,圣迹,一个自然法则看来不能解释的事件,因而常被认为来自超自然或上帝所为。(参见American Heritage Dictionary[Z].Houghton MifFlin Company Boston,1982:833.)

②敦煌写本《诸山圣迹志》,是敦煌名僧范海印于五代后梁末年到后唐同光时期游历各地州郡寺院、名山圣迹的记录,属于行记一类作品。斯坦因编号529(2)号的敦煌文书《诸山圣迹志》,由于书写潦草,阅读困难,很少有人研究。卷子是敦煌地理文书中篇幅较长、价值较高的一卷,是研究晚唐五代时期政治、经济、民俗、佛教、州镇建置等不可多得的珍贵资料,对新、旧《五代史·地理志》这方面记载的不足,也多有弥补。

③宗喀是藏文传统概念中对宗曲河(tsong cHu,湟水河)流域的泛称。宗喀地区是安多区域人口密集,政治、经济繁荣的地区,也是宗教和多元文化汇聚的地方。

④日朝:汉语意思为静修处,修建在幽静的山谷、林间,主要是活佛高僧或普通僧人坐禅修持的场所,多隶属于某个正规寺院或家族性的寺庙,只住一伞或几个修持僧。(参见蒲文成,青海佛教史[M].西宁:青海人民出版社,2001:25.)

⑤贡巴:是指有正规学经制度的藏传佛教寺院,一般具有固定的法名和比较完整的佛、法、僧三宝及习修体系,建筑规模较大,有的在历史上形成了区域性政教合一的控制系统,在周边地区有过较大影响。贡巴一般下属有拉康,是指建筑规模较小的神殿和佛殿,多为汉藏建筑风格结合的四合院,主殿供奉护法神、佛像、唐卡(藏式卷轴佛画)、经典以及已故活佛高僧遗留物等。一般情况下,拉康作为贡巴的辅助场所进行宗教活动。(参见蒲文成.青海佛教史[M].西宁:青海人民出版社,2001:25.)

⑥安多藏区位于青藏高原东北部。安在藏语里实发“阿”音,《安多政教史》(又译为《多麦佛法源流》)中说取阿庆岗嘉雪山(a cheh gongs rgyob)和多拉山(mdo Ia)的第一个字,构成了安多,并说从黄河河湾以下至汉地白塔寺(在永靖)以上的区域,为安多。吐蕃文献中一般称为多麦(元代译为脱思麻,意为“多康的下部”),《大事记年》中多有吐蕃宰臣在多麦集会议事的记述。清代智贡巴所著《安多政教史》按河流来分别记述安多各地的佛教史,书中认为安多的范围包括今甘肃藏区、两藏那曲、青海藏区和四川的阿坝地区。当代人们对安多的地域理解,也大致如此。

⑦拉隆·贝吉多杰:西藏如日扎堆贡茂齐地方人,是莲花生大师的高徒,又是涅钦·益西元努译师的八大弟子之一。当他听到了赞普朗达玛禁佛灭,便将脸和一匹白马用焦炭涂黑,在一件外黑里白的披风中藏弓箭暗器,骑马前往拉萨。当赞普在大昭寺前观看唐蕃会盟碑文时他用弓箭射杀了赞普,然后乘骑逃走。骑兵追捕拉隆,看见四个骑黑马的黑衣黑帽士向四路逃去,卫兵分四路追杀。据说,其他三位黑衣士就是吉祥天女护法神的化身,将追兵引开。拉隆·贝吉多杰乘混乱之机,将衣帽翻过来穿戴,渡拉萨河时染黑的马和脸被河水冲洗于净,又完全变成了白马白衣白帽士。追兵未能识破,只好空手回去交差。王朝内有人怀疑此事必是拉隆·贝吉多杰所为,派人到叶尔巴岩洞去查寻,此时拉隆·贝吉多杰在洞中假作入定之相,抓来一只鸽子使洞内尘土飞扬,又让虫蚁在尘土上爬行。众人看见这种迹印,认为不会是拉隆·贝吉多杰干的,于是返回,其中一个有心机的人悄悄来到洞中,把手放到他的心口上,觉察到他的心还在剧烈地跳动,说:“本来坚密,此处不可越”。说完这句隐语就走了。拉隆意识到此地不可久留,于是他骑马翻山越岭来到安多地区尖扎的洛多杰扎(金刚岩洞)的岩洞中隐修。(参见布巴卧·祖拉陈哇.贤者喜宴[M]黄颢.译.中国社会科学院民族研究所,1989:283.)

⑧2015年3月采访塔尔寺僧人ZZ获得口述资料。

⑨安多四宗:历史上是藏传佛教僧侣在安多的四大静修地,也是藏传佛教后弘期的发祥地。即今青海省黄南州尖扎县的阿琼南宗寺,海东市平安区的夏宗寺(峡群寺)、乐都区的央宗寺,以及海南州兴海县的赛宗寺,藏语“宗”是指“石寨”“山寨”等。

原刊于青海社会科学,2020年第1期