摘要:西藏发现过多面青铜带柄铜镜,近年来也有新的传世品被发现。这些青铜镜的发现,反映了西藏在早期文明发展过程中与周边文化之间多方面的交流。总体上看,可将现有的西藏带柄铜镜分为东、西两系,在流行时代、流行地域上各有特点。青铜带柄镜在北方欧亚草原文化、南亚及中亚地区青铜时代遗存中也多有发现,中国西南和西北地区也曾流行过不同形制的带柄铜镜,其背后隐藏着不同族群之间在青藏高原通过“高原丝绸之路”流动与交往的历史背景,也是青铜时代至早期铁器时代不同区域考古学文化之间远距离、跨区域互动的一个生动例证。

西藏高原是中国西部青藏高原的主体组成部分,也是世界上海拔高度最高的区域。这个地区的考古发现向来引人瞩目。原因其一是相对于中国其他省区而言,西藏考古起步较晚,任何新的考古发现都会影响到人们对西藏早期人类历史的认知;其二是西藏独特的自然地理环境和地理位置使得许多考古发现涉及到这一区域与周边国家、地区之间的文化交流往来等问题。所以,考古学家童恩正早年便已经指出:“从新石器时代早期开始,我们可以看到西藏文化已经接受了黄河流域古文明的深刻熏陶,从而成为中华民族古文明在边疆发展的一支。与此同时,它又感受了西亚、南亚、东南亚诸地文化的影响,并将自己的优秀文化因素通过山间谷道流传到远方。研究这些不同部族集团之间文化交流的渠道及产生的影响,将有助于我们对亚洲古文明形成过程的进一步认识。”[1]

1990年,在拉萨市郊曲贡遗址石室墓中出土了一面青铜时代的铁柄铜镜,这是首次在西藏高原通过科学考古发掘工作获得的重要资料。由于带柄镜这类遗存过去曾在世界考古学领域多有发现,流行地域宽广,传播时代深远,所以这一资料从正式公布之始,便引起了国内学术界广泛的关注。近年来,随着西藏文物考古工作不断进步发展,又有不少新的青铜带柄镜资料面世。因此,有必要在资料整理的基础上,进行一些新的观察与思考。

一、发现与研究史的简要回顾

拉萨市曲贡石室墓出土的这面带柄青铜镜,出土于拉萨河谷盆地边缘的拉萨市北郊,一处编号为M203的石室墓墓室北端,出土时距墓底44厘米[2]。需要指出的是,这处墓地的东边和同时期发掘清理的属于新石器时代的曲贡遗址Ⅰ区相距仅约300米,考古简报又是同时刊发[3],所以很容易将两者的年代相互混淆[4]。石室墓的年代虽然考古发掘简报定得较为宽泛,认为其“上限相对晚于新石器时代晚期,下限在吐蕃时期,约公元六、七世纪”[5],但由于这面铜镜是铁柄铜镜,学术界一般认为应当属于西藏的所谓“早期金属时代”的遗存[6]。在其后正式出版的《拉萨曲贡》考古报告中,根据出土铜镜的M103人骨碳14测年数据并经树轮校正后,推测其所处年代为公元前758~前401年,约为春秋早期至战国早期。发掘者将该地区其他墓葬的年代进行比对,得出的年代范围可能为“公元前8世纪前后,最晚不会晚于公元初年”,将年代下限定在了东汉初年[7]。

1994年,《考古》月刊同时刊发了赵慧民[8]、霍巍[9]对于这枚带柄镜的两篇研究论文(以下简称赵文、霍文),提出了关于铜镜的年代、来源等不同看法,从而揭开了西藏带柄镜研究的序幕。这两篇论文都分别比较了西藏周边地区和世界其他古文明中的一些带柄镜材料,赵文认为:“曲贡出土的铁柄铜镜与斯基泰文化带柄镜比较,个性大于共性,与南亚次大陆北部的印度古文化更为接近”;而霍文则认为这类属于西方系统的带柄镜,在西藏北面的新疆、西面的中亚、南亚以及东面及东南面的四川、云南都有过发现,“恰好形成一个半月形的分布带”,加上曲贡石室墓和西南地区“石棺葬”文化之间的相似性,“其来源存在着两种可能性:一是西藏本地制造,二是通过与周邻地区的贸易、交换、贡纳或战争掠夺等方式直接获得”。

1997年,霍巍撰文再次讨论了这面带柄镜和中国境内西南、西北地区发现的其他带柄镜的源流演变,进一步认为:“仅就现有的材料而言,我们也可以勾勒出这种带柄铜镜传播的大致走向:从中亚一带进入到塔里木盆地边缘;进而沿着塔里木盆地的西南缘传入西藏的西部地区;再通过青藏高原沿横断山脉河谷进入到四川西北与滇西高原地区,恰好形成一条状如半月形的传播带。”[10]后来,在研究西南地区发现的青铜时代带柄镜时,他也将西藏曲贡发现的这枚铜镜纳入其中加以考察[11]。

其后,又有一些学者陆续加入到对这一问题的研究之中。吕红亮在既存研究的基础上,新补充了现收藏于法国的一面西藏带柄铜镜,并结合欧亚草原早期带柄铜镜,从形制和镜背纹两方面对西藏带柄铜镜的来源做了补充讨论。他认为西藏出土的3面带柄铜镜,虽从大的系统来看,属于欧亚草原早期铁器时代游牧文化影响下的产物,但其具体来源则较为复杂,是欧亚草原带柄镜中“较为特别的类型,其源头可能并非自西藏北部经新疆传入,而很可能源自中亚南部或印度北部一带经过西藏西部传入,且可能经过了本土艺术家的改造”[12]。仝涛基于西藏已有的3面带柄铜镜,提出了一个新的观点,认为这几面铜镜镜背的纹饰在滇文化及其临近地区可以找到对应的材料。“与滇文化青铜器艺术风格相当接近”,并结合两地其他一些文化因素,试图为藏式带柄铜镜的装饰风格来源提供一个合理的解释[13]。

近年来,又有一面被称为“牦牛镜”的西藏带柄铜镜被西藏牦牛博物馆所收藏,从而引发了学术界新一轮的关注热潮。先后有薛江[14]、李永宪[15]等学者参与到对这面新采集到的铜镜的介绍和讨论之中。此外,这一时期陈亚军[16]、李帅[17]等也从不同的角度和层面讨论了西藏的带柄铜镜问题。

综上所述,既往的研究均认为西藏的带柄铜镜从镜的类型上看应属于西方带柄镜这个大的文化系统,是反映出中西文化交流的一个考古学片段。由于涉及到西藏及与西藏相邻的周边国家和地区,更具有特殊的研究意义和学术价值。但在西藏带柄铜镜具体的时代、产地、源流演变、传播路径及其相关文化背景的研究上,学界却又存在着诸多不同的观点。

二、西藏带柄铜镜的东、西两系

随着近年来西藏考古的工作进展,新材料不断增多,为我们研究这一问题提出了新的思路。其中一个最为重要的变化,是我们目前已经有较大的把握将迄今为止所发现的西藏带柄铜镜分为东、西两系分别加以看待。

(一)西藏带柄铜镜的东系

西藏带柄铜镜的东系,即以曲贡出土的这面铜镜为代表的类型。就目前所知情况来看,至少有以下几例:

1.曲贡出土带柄铜镜(以下简称曲贡镜):这是目前保存最为完整的一例。青铜镜面下带有铁制的镜柄,通长18.4厘米,铁柄空心,长9.4厘米。镜背四周微凹,镜面微微凸起,周缘有一道明显的突棱。镜面下部有特制的基座以连接镜柄。镜面和镜柄可能是分铸之后合成为一体。镜面的纹饰可分为两个环带:中心一环为圆形,内饰连续的四连勾连纹,上部边缘稍偏左阴刻有两只相向而立的立鸟(对鸟)。外面一环由七组勾连涡云纹组成环形纹饰带。近年来学者们通过对这面铜镜的陆续观察,发现此镜在镜面与镜柄的连接处,有用细点镂刻成形的一头牦牛纹饰,与下文中将要提到的另一面铜镜极为相似(图一,1[18])。

图一 西藏中部地区发现的带柄铜镜:1.曲贡石室墓出土2.德国容格收藏3.法国私人收藏4.牦牛博物馆收藏

2.德国容格收藏镜:这面铜镜最初由德国学者容格夫妇以《西藏出土的铁器时代铜镜》为题发表在《德国古学会普通考古学与比较考古学论文集第9~10卷》上,后被朱欣民翻译并发表于《西藏考古》第1辑[19],故以下简称为“德国镜”。此镜据称发现于西藏拉萨西南的雅鲁藏布江河谷某处,系“某个农民在搬运从地里清除的石块堆时”无意间发现的,由此可以推测原出土地应为石丘墓一类的墓葬(所谓“石块堆”)。此镜镜面为青铜铸成,下缘带有镜座,可以连接镜柄,但发表的线图上已经没有镜柄。镜背的纹饰带也分成若干圈层,分别采用了多组勾连涡云纹、连续“S”状弦纹、三角形纹等加以装饰,作者认为其装饰工艺采用了镂刻(图一,2)。

3.法国私人藏镜:此为中国学者所知,原系吕红亮文中提及[20]。据他介绍,此镜最早系法国学者安·察耶特(Anne Chayet)在其1994年出版的《西藏考古与艺术》一书中披露。据称此镜也是发现于西藏雅鲁藏布江流域,上文中容格夫妇提到过的“另一面类似的铜镜”有可能即指此镜。本文简称为“法国镜”。从公布的照片上观察,此镜的造型特征和曲贡镜大同小异,“尤其是其镜面与柄部的连接基座几乎与曲贡出土者雷同,镜面纹饰的构图则与德国所藏者相似,柄部亦为铁质”[21]。据笔者观察,此镜的中心圈层的图案与德国容格镜相似,有多重纹饰带,但最外围的装饰纹样却与曲贡镜相似,是由多组勾连涡云纹组成,总体风格一样,仅有细微的差别(图一,3)。

4.牦牛博物馆收藏镜:此镜系2017年拉萨市“西藏牦牛博物馆”收集品,以下简称为“牦牛镜”。根据有关资料信息,此镜镜面直径14.6厘米,边缘厚0.5厘米,镜面下有特制的基座,与镜面系一体化铸成,镜柄为铁制,已经腐蚀,但尚附有残迹,镜面与铁柄系分体铸造,后将铁柄嵌入到基座之中合铸成型。最值得关注之处在于,此镜镜背的装饰图案是以中心的圆纽向外呈同心圆式展开,最内环有两重“S”形的连续涡云纹,其外为一周连续菱形纹,最外环为连续的勾连涡云纹,其装饰风格与曲贡镜、德国容格镜、法国藏镜大同小异(图一,4[22])。

上述各例带柄铜镜从出土地点来看,均发现于以拉萨为中心的西藏中部雅鲁藏布江河谷地带,在造型特征上也有诸多共性:一是多为铁柄铜镜,上举4例中有3例都带有铁柄或其残余,由此可以推测这类青铜铁柄镜在设计、用材和铸造工艺上具有一致性;二是在装饰图案上,上述各例铜镜镜背的图案均大同小异,以多重环带组成的装饰带为特征,运用“S”形连续涡云纹;三是对上述各例铜镜镜面合金成分的分析表明,其锡、铅、铜的成分大体上也是相近的[23]。

综合以上各种因素,笔者认为这类铜镜具有较高的制作工艺水平,且主要流行和发现于西藏中部地区,故可以将其归纳为西藏带柄铜镜中的“东系”,以区别于西藏西部地区发现的其他类型的带柄铜镜。此系铜镜虽然目前正式公布的只有上述4例,但据容格等人披露,早年西方探险家发现,在西藏南部、东部的一些佛教寺院中可能还收藏有类似的铜镜作为宗教“法器”使用[24]。因此,如果加强西藏的文物考古调查工作,这类铜镜可能还会有更多的发现。例如,2022年7~8月,西藏自治区文物保护研究所与四川大学在西藏山南乃至东区温区河谷进行调查时,在一座寺院中发现了一面带柄铜镜,李帅认为“其样式与上述铜镜整体风格一致”,从他在博士后工作报告中所采用的一张照片上看出,这面铜镜也为青铜铁柄铜镜,柄为铁制,通过铜镜上的基座与镜面相连接。除了对其镜背装饰纹饰无法观察之外,从总体形制上将其归属于本文所论的“东系”应大体成立[25]。

(二)西藏带柄铜镜的西系

近年来,在西藏西部地区的考古工作中,也相继发现了一些带柄铜镜,其形制特点与本文所论的“东系”有所不同,故笔者将其划分为西藏带柄铜镜中的“西系”。大体上可分其为A、B两型:

A型:镜体与镜柄同体铸成,镜体呈扁平形态,镜背素面无纹。镜柄为方形或梯形的短柄,柄下部带有穿孔。李帅在其博士后工作报告中举出了4例,分别为:

1.曲踏墓地2014:10:镜面圆形,方形短柄,柄上有两圆孔,镜背有4道同心圆纹,镜面直径为5厘米[26](图二,1[27])。

图二 西藏西部发现的带柄铜镜:1.曲踏墓地2014:102.曲踏墓地2015年采集品3.吉翁墓地 2018ZPJM13:74.却丹嘎琼墓地 2020ZPJM17:7

2.曲踏墓地2015年采集品:镜面圆形,镜缘向上凸起,镜背有两组同心圆纹饰,每组四个圆环。镜面直径7.6、柄残长0.7、厚0.15厘米[28](图二,2)。

3.吉翁墓地2018ZPJM13:7:镜身呈圆形,宽缘,镜面低平,镜背素面无纹,柄略呈梯形,下有小孔。镜面直径8.1、厚0.3、柄长1.6厘米[29](图二,3)。

4.却丹嘎琼墓地2020ZPJM17:7:镜身呈圆形,宽缘,镜面内凹呈弧形,镜背素面微凸,镜柄较短,前端分叉反卷形成双环。镜面直径8.4、厚0.65、柄长2厘米[30](图二,4)。

B型:目前正式公布的资料仅有桑达隆果墓地出土的1件,编号为EM26:223-1,镜面呈不太规则的圆形,镜柄为长条形柄,上窄下宽,尾部有一圆形穿孔。镜背饰有两周弦纹。镜面直径4.1、厚0.3、柄长4.4厘米[31](图三[32])。

图三 桑达隆果墓地出土的带柄镜(EM26:223-1)

图三 桑达隆果墓地出土的带柄镜(EM26:223-1)

上述近年来在西藏西部地区阿里高原发现的青铜带柄镜,基本的特征是镜面与镜柄同体铸造而成,没有专门用来嵌放镜柄的基座,镜体扁平,镜面较小,一般未超过10厘米。镜柄虽有长柄和短柄之分,但总体来看也与镜面扁平度一致,均用同一种材质铸造。镜背上除有简单的几何形同心圆纹、弦纹之外,未发现其他装饰性纹样。由此,与东系相比较,笔者将这类西藏带柄铜镜划分为西系。

需要特别说明的是,西藏西部发现的铜镜中,还有一类铜镜出土时已经没有柄部,但在铜镜下缘带有小孔,如札达县格林塘墓地编号为2020ZPGM3:4的1件铜镜,李帅将其称为“带孔无纽柄镜”,其特征是在镜的一处边缘上凿有小孔,并正确地指出“可能系穿绳或者单独加柄……从欧亚草原地带发现的类似铜镜来看,推测这类铜镜一般是通过镜缘的小孔安装镜柄”[33]。但考虑到还有单独系绳使用的可能性存在,我们在讨论西藏带柄镜时,暂不将其纳入到这一体系中。

通过上文的讨论,我们可以十分清楚地认识到,西藏发现的青铜带柄镜相较于中原地区的圆板具纽镜系统,明显应归入到西方带柄镜这个系统中,这一点学术界早已形成共识。但是,上文中所论及的西藏带柄镜东、西两系之间的差异也十分显著。因此,笔者认为,适时地将西藏带柄铜镜分为东、西两系来加以观察和讨论,突破既往笼统地将其视为一个整体的研究思路,是很有必要的。

三、西藏带柄镜东、西两系的比较研究

比较西藏带柄镜的东、西两系,是一个较为复杂的问题。笔者本着先简后繁的工作思路,先从造型和形制相对较为简单的西藏西系带柄镜入手,来进行以下的比较研究。

第一,关于西藏东、西两系带柄铜镜的年代关系比较。东系带柄镜的年代可以拉萨曲贡遗址石室墓的年代作为参照,这是目前为止东系带柄镜中唯一考古出土的材料。曲贡石室墓的年代在《拉萨曲贡》考古报告中,认为“曲贡土坑石室墓的绝对年代当在于公元前8世纪前后,最晚不会晚于公元初年”[34]。而西藏西部出土西系带柄镜的墓葬在考古断代上年代跨度很大,如桑达隆果墓地结合碳14测年数据划分为两个阶段:第一阶段为公元前200~公元500年,第二阶段为公元500年以后[35]。此外,皮央·东嘎格林塘墓地出土铜镜墓葬的年代被断在公元前4~前1世纪[36]。但此类铜镜在西藏西部地区流行的时代可能很长,笔者曾发现佛教文化流行期的皮央·东嘎石窟2号窟的壁画中,便绘有手执这类带柄镜的人物形象,石窟壁画的年代已晚至公元11世纪前后[37]。

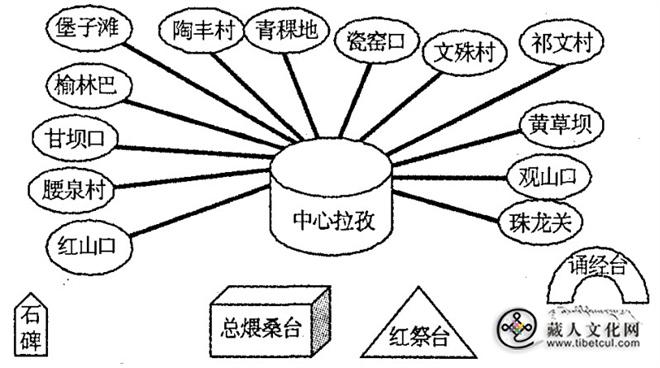

第二,将西藏东、西两系带柄铜镜纳入到周边地区来加以比较观察。相对而言,西系带柄镜较为容易找到可资比较的考古资料。据陈亚军最近的研究成果[38],中国境内发现的早期带柄铜镜已经超过百件,主要分布在新疆地区、河西走廊、北方地区、川西高原、滇西北高原以及西藏高原等地。他在文中将与西藏西系带柄镜相似的镜型归分为A型,发现这一类型尤其集中发现在新疆地区、川西北高原和滇西北高原“石棺葬文化”流行区,这和笔者以及其他学者以往所观察到的情况是一致的(图四[39]、五[40])。

图四 中国西部地区出土的带柄铜镜

图四 中国西部地区出土的带柄铜镜

图五 西藏及周边地区出土的带柄镜

图五 西藏及周边地区出土的带柄镜

第三,在中国境外,以欧亚草原为中心,在阿尔泰、西伯利亚等地也都发现过大量的带柄镜,其中不乏可与西藏西系带柄镜进行对比的资料。例如,在俄国中亚阿尔泰草原森林地带青铜时代中期到中世纪后期也有大量青铜带柄镜,这类铜镜均与“斯基泰文化”的墓葬主人有关[41]。此类带柄铜镜虽然变化多端,但却保持了最基本的形制特征未变,即镜体与镜柄同体、同材质一次性铸造成型;镜背大多素面无纹或仅有简单的几何纹样;镜柄或长或短,下部有的带有小孔,有的还稍有弯曲、系带等变化(图六[42])。

图六 俄罗斯阿尔泰出土铜镜:1.阿尔泰特特克斯肯-Ⅵ墓地冢墓94出土2.阿尔泰特特克斯肯-Ⅵ墓地冢墓80出土

通过上述比较,我们可以较为清晰地看出,发现在西藏西部地区的西系青铜带柄镜,应是主要受到欧亚北方草原文化的影响,而且与我国新疆地区发现的青铜带柄镜在形制上最为接近,两者之间的相似度很高,年代上也较为接近。结合近年来西藏西部出土这类青铜带柄镜的墓葬中还有大量与新疆南疆地区相似的文化因素出现,将西藏西系带柄镜纳入到这个文化背景下面来考虑是较为合理的。如桑达隆果墓地的发掘者认为,此墓出土的带柄镜、木俑均可与新疆地区战国至汉晋时代墓葬出土同类器物比较[43]。仝涛也认为:“欧亚草原、中亚和我国新疆地区所流行的大部分带柄铜镜,是镜身与柄部合铸的长方形柄,年代主要集中于公元前8世纪—前3世纪。如新疆于阗圆沙夏古墓群、轮台群巴克墓地、尼勒克东麦里墓地、察吾呼沟西墓地、吉尔赞喀勒墓地、且末扎滚鲁克墓地等出土的带柄铜镜,均属此类。青藏高原西部发现的几件带柄铜镜也可以归入这一类型。”[44]这和笔者既往提出的研究意见仍然是基本一致的。

但是,西藏东系带柄铜镜情况则相对较为复杂,严格意义上讲在我国境内其他地区和境外目前还没有发现类似的带柄铜镜可资比较。因此,对于这个系统的带柄镜,试作另案观察处理较妥。总体而言,这一系统的带柄镜有三个突出的特点:其一,是采用“铁柄铜镜”铸造成型,即用铁、铜这两种金属合铸而成,在材料上不是单一的青铜。其二,是镜面直径要比西系带柄镜大得多,大多镜面直径超过10厘米,且镜背的装饰纹饰十分复杂华丽。其三,是镜面与镜柄之间铸有专门的基座,或可称为镜柄套座,用以连接镜面与镜柄。基座的平面多为扁圆形或扇形,因要嵌入镜柄,其内中空,镜柄也因此而发生变化,不是扁平的,或为方銎,或为圆銎形。

采用铁、铜两种金属合成制作器物,这个阶段在考古材料上发现较多的是中国西南地区,如战国秦汉时期在滇文化、夜郎文化墓葬中曾发现的“铜柄铁剑”就是一个例子。这种铜铁复合制品早在欧亚早期铁器时代便已经产生,春秋晚期到西汉早期在中国境内的甘肃庆阳、宁夏银川、固原地区也有发现,不过最为集中出现的还是在西南地区,以三叉护手剑为铜柄铁剑的主要形制[45]。

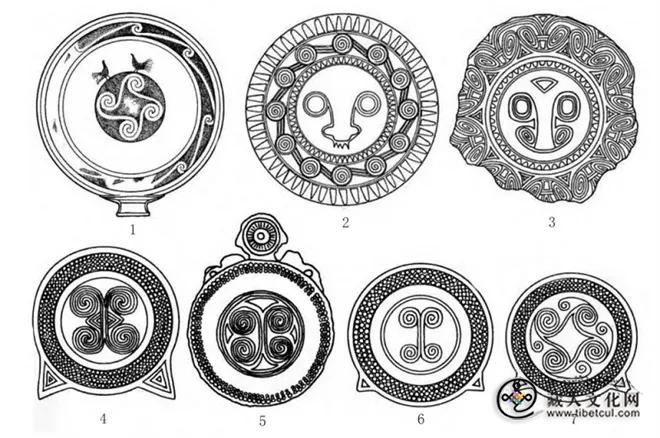

此系铜镜镜背纹饰的特点之一,是较多地使用连续的“S”形涡云纹、变形勾连纹等主题,仝涛最早敏锐地观察到这一系统的带柄镜“不论从器物装饰的整体风格,还是单纯某一类装饰纹样来看,都与滇文化青铜器中所见装饰纹样有着密切的关系”[46]。实际上,使用类似装饰性纹饰于青铜器之上的,并不限于滇文化,在属于“西南夷”系统的青铜器上,还可以观察到类似的现象(图七[47])。如四川盐源老龙头墓地青铜牌饰上的连续“S”形涡云纹等。

图七 青铜器上的涡云纹:1.曲贡铜镜 2~4、6、7.八塔台墓地出土铜扣饰5.横大路墓地出土铜扣饰

这里,有必要附带讨论一下近期引起学术界关注的这一系带柄镜上出现的“牦牛纹样”的问题。从李永宪提供的资料上可以观察到,曲贡镜和牦牛镜上在镜面下缘接近基座的位置上,都用阴线镂刻或凿刻的方式(李永宪称之为“錾花工艺”)刻划出了“剪影式”的牦牛纹样,牦牛纹的下方还可辨识出至少两个象征山峰的三角形[48]。对照现已公布的4面东系带柄镜—即曲贡镜、德国镜、法国镜和牦牛镜的图案来看,这4面带柄镜的装饰性纹饰带具有风格和布局上的整体性和一致性。虽然在早年已经流出国外的德国镜和法国镜上,国外学者并没有提供相似的“牦牛图像”信息,但曲贡镜上牦牛纹样的确认,可以肯定这是在制作铜镜之初便有意设计镂刻出的艺术形象,对我们重新认识东系带柄镜的制作地点提供了新的启示。

众所周知,牦牛被誉为“高原之舟”,是青藏高原特有的动物。从拉萨曲贡遗址中已经发现有家牦牛的动物骨骼这一遗迹现象来看,西藏高原腹心地带对牦牛的驯化和利用已经有了悠久的历史[49]。在精心制作的铜镜上镂刻出牦牛的形象,为这类铜镜打上了鲜明的高原印迹,是高原先民对于这种动物赋予神圣“灵物”崇拜的历史见证,具有原始宗教“萨满”崇拜的浓厚色彩。曲贡镜上还有对鸟纹,这也是不见于其他带柄镜上的独特文化现象。虽然我们还不能简单地将其与北魏、隋唐时代所流行的对鸟、对兽纹样进行类比,但这一题材在西藏早期铜镜上的出现,是否暗示出与中亚、南亚等地更早的文化交流,也是一个值得加以继续关注的问题。在西藏西部曲踏Ⅰ区墓葬中出土的黄金面具上,也曾经出现站立在城堞状高台上的对鸟形象[50],证明这一艺术题材在西藏高原流传久远。

因此,结合笔者既往研究中所关注的西藏带柄铜镜与西南夷、“石棺葬文化”之间的密切联系,可以初步认为东系带柄铜镜很可能与西系带柄铜镜在制作地点上有所区别,主要是由当时集中在拉萨河谷为中心的雅鲁藏布江流域的工匠集团,在充分吸收与之邻近的西南地区古代“西南夷文化”以及“石棺葬文化”等因素的基础之上,结合西藏高原本土的原始宗教与审美观念制造出来的一种全新的带柄镜镜型,是西藏高原先民们在文化史上的一个伟大创造。有学者将其称之为“藏式带柄镜”[51],现在看来是很有见地的。

四、结语

综上所述,本文在回顾拉萨曲贡石室墓出土的这面带柄镜研究史的基础之上,根据近年来新发现的考古资料,提出将迄今为止西藏高原早期金属时代所发现的带柄镜划分为东、西两系的新观点。其中“东系”以曲贡类型的带柄铜镜为代表,是西藏高原先民在充分吸收周边地区,尤其是与之相邻的中国西南地区青铜文化的因素加以创新,从而产生的一种具有浓厚的西藏高原特点的带柄镜。而“西系”带柄铜镜则以西藏西部为中心,在与其相邻的祖国新疆等地密切交流的过程中,吸收了来自北方欧亚草原地区、南亚等带柄铜镜的特点,甚至不排除是直接由这些地区传入的。两系带柄铜镜的背后,隐藏着西藏高原早期不同族群之间通过“高原丝绸之路”广泛的流动与交往的历史背景,也是青铜时代至早期铁器时代不同区域考古学文化之间远距离、跨区域互动的一个生动例证。

注释:

[1]童恩正.西藏考古综述[J].文物,1985(9).

[2]中国社会科学院考古研究所西藏工作队,西藏自治区文物管理委员会.西藏拉萨市曲贡村石室墓发掘简报[J].考古,1991(10).

[3]同[2].

[4]薛江.西藏牦牛博物馆馆藏铁柄牦牛纹铜镜及相关问题[C]∥藏学学刊(第24辑).北京:中国藏学出版社,2021:173-189.

[5]a.同[2].

b.中国社会科学院考古研究所,西藏自治区文物局.拉萨曲贡[M].北京:中国大百科全书出版社,1999:208-209.

[6]所谓西藏“早期金属时代”这一概念,最早由童恩正提出,认为“这一时代可能开始于公元前一千年代,而结束于公元六世纪,即吐蕃王朝兴起之前”,参见[1]。

[7]同[5]b:211.

[8]赵慧民.西藏曲贡出土的带柄铜镜的有关问题[J].考古,1994(7).

[9]霍巍.西藏曲贡村石室墓出土的带柄铜镜及其相关问题初探[J].考古,1994(7).

[10]霍巍.再论西藏带柄镜的有关问题[J].考古,1997(11).

[11]霍巍.从新出考古材料论我国西南的带柄铜镜问题[J].四川文物,2000(2).

[12]吕红亮.西藏带柄铜镜补论[C]∥藏学学刊(第5辑).成都:四川大学出版社,2009:33-45.

[13]仝涛.三枚藏式带柄铜镜的装饰风格来源问题[C]∥藏学学刊(第6辑).成都:四川大学出版社,2010:137-148.

[14]同[4].

[15]李永宪.“牦牛镜”与“藏式带柄镜”研究[C]∥藏学学刊(第27辑).北京:中国藏学出版社,2023:1-23.

[16]陈亚军.中国发现早期带柄镜研究[C]∥南方民族考古(第21辑).北京:科学出版社,2021:115-160.

[17]李帅.青藏高原与北方草原之间的族群与文明联系[D].成都:四川大学,2023:124-136.

[18]同[13]:138.

[19]N.G.容格等著,朱欣民译.西藏出土的铁器时代铜镜[C]∥西藏考古(第1辑).成都:四川大学出版社,1994:189-199.

[20]同[12].

[21]同[12]:33-34.

[22]李永宪提供图片。

[23]同[4]:179.

[24]同[19]:193.

[25]同[17]:25-130.

[26]仝涛.青藏高原丝绸之路的考古学研究(下)[M].北京:文物出版社,2021:505.

[27]同[17]:128.

[28]同[26]:505-506.

[29]同[27].

[30]同[27].

[31]西藏自治区文物保护研究所,札达县文物局,阿里地区文物局.西藏札达县桑达隆果墓地发掘简报[J].考古,2022(12).

[32]同[26].

[33]同[17]:130.

[34]同[7].

[35]同[31].

[36]同[17]:127.

[37]教育部人文社会科学重点研究基地四川大学中国藏学研究所,四川大学考古学系,西藏自治区文物事业管理局.皮央·东嘎遗址考古报告[M].成都:四川人民出版社,2008:66.

[38]同[16].

[39]同[8].

[40]同[9].

[41]A.A提什金,H.H.谢列金著,陕西省考古研究院译.金属镜:阿尔泰古代和中世纪的资料[M].北京:文物出版社,2012:2-15.

[42]同[41]:图版一四,一五.

[43]同[31].

[44]同[26]:506.

[45]宋治民.战国秦汉考古[M].成都:巴蜀书社,1993:256-264.

[46]同[13]:139.

[47]同[13]:143-144.

[48]同[15]:2-9.

[49]同[5]b:223.

[50]仝涛,李林辉.欧亚视野内的喜马拉雅黄金面具[J].考古,2015(2).

[51]同[46].

原刊于《考古与文物》2024年第4期